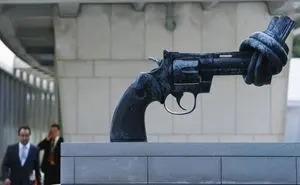

PHOTO

Israele e Gaza, Siria, Russia e Ucraina, Iraq. Le crisi e i conflitti infiammano il mondo e si ripropone un interrogativo: che cosa fa l’Onu? L’ordinamento internazionale contemporaneo è il prodotto di un’evoluzione che, a partire dalla formazione degli Stati agli albori dell’età moderna, ha costruito i rapporti tra loro intorno al principio di sovranità. Il diritto internazionale è un ordinamento interstatuale, che regola i rapporti tra soggetti che si accettano come giuridicamente uguali e che non riconoscono un’autorità superiore. La comunità internazionale è una società anorganica, cioè priva di organi, senza un’autorità superiore agli Stati.

La Seconda guerra mondiale, con le sue atrocità e i suoi orrori, ha indotto gli Stati a cercare di dotarsi di meccanismi istituzionali idonei a salvaguardare la pace e a generare la sicurezza internazionale, con piccolissime rinunce alla loro sovranità. Sono state, quindi, istituite numerose organizzazioni internazionali, finalizzate a promuovere la cooperazione tra gli Stati senza eroderne in maniera significativa la sovranità. Al centro di questo sistema di cooperazione istituzionalizzata si sono collocate le Nazioni Unite, alle quali è stato affidato il compito principale di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

L’Onu è stata dotata di una struttura, incentrata su un’Assemblea generale, un Consiglio di sicurezza, un Segretario generale e una Corte internazionale di giustizia. L’Assemblea si fonda sul principio dell’eguaglianza sovrana degli Stati, e rispecchia la volontà degli Stati (Usa in primis) di applicare un criterio democratico (“uno Stato, un voto”). Questo egualitarismo formale (gli Stati sono uguali solo giuridicamente) veniva temperato da un organo nel quale qualcuno è ... più uguale degli altri: il Consiglio di sicurezza, accanto a 10 membri elettivi, ne ha 5 permanenti. Il principio universalistico, cioè, veniva temperato da quello oligarchico: chi ha maggiori responsabilità mondiali (i vincitori del conflitto più la Francia, che lo aveva perso in poche settimane ma aveva ancora un impero coloniale) deve avere maggior peso decisionale. Ma questo potere lo avrebbe esercitato congiuntamente, di comune accordo, con ciascuno dei 5 in grado di porre il veto a decisioni sgradite.

Questo era e resta il problema centrale. Perché un siffatto “direttorio” della politica internazionale funzionasse occorreva quell’armonia tra i grandi che è venuta meno fin dagli inizi della guerra fredda. Il Consiglio di sicurezza è un organo politico e, quindi, discrezionale. Non vi è da stupirsi, dunque, se decide di agire (con tutti i forti poteri che gli conferisce il capirolo VII della Carta dell’Onu) in una situazione, ed è invece paralizzato dalla minaccia di veto in un’altra. Così ha autorizzato l’uso della forza in Libia e non in Siria. Il Segretario generale sarebbe un organo cruciale, ma gli Stati cercano di eleggere figure scialbe, che non diano loro fastidio (succede anche con le cariche dell’Unione europea, che pure – a differenza dell’Onu – è un’organizzazione dotata di forti elementi di soprannazionalità).

Insomma, l’Onu richiederebbe una riforma che, tuttavia, è praticamente impossibile, in quanto richiede l’accordo dei 5 membri permanenti, e questi non sono disposti ad attenuare le loro prerogative. Così vogliono gli Stati, enti sovrani. Come ebbe a dire Lord Gladwyn Jebb, diplomatico inglese e primo Segretario generale dell’Onu facente funzioni (1945-46), l’Onu è uno specchio del mondo che la circonda; se quanto riflette è brutto, non è colpa dello specchio.

Edoardo Greppi

Professore ordinario di Diritto internazionale nell’Università di Torino