La migrazione dei macaroni

Il 18 febbraio, due immigrati “clandestini” sono stati rinviati in aereo perché senza documenti. Non in partenza da un Cie italiano del 2014, ma la nazione che rimpatriava era il Canada (che allora chiamavamo Canadà), la nazionalità dei “clandestini” era italiana e il tutto avveniva cinquantadue anni fa, nel 1962. Il “Corriere della Sera” scriveva che in quello stesso anno solo in Francia erano emigrati 25emila lavoratori italiani stabili e altri 10mila stagionali. E i giornali di quegli anni titolavano: “57 siciliani fermati ad Albenga e a Genova”, “Riconsegnati dai francesi 31 emigrati clandestini”, “Lavoratori italiani entravano clandestinamente in Svizzera, scoperta a Palermo un’organizzazione”. Come rilevano i sondaggi d’opinione Doxa, nel primo quindicennio postbellico, in media il 49% della popolazione maschile adulta desiderava emigrare.

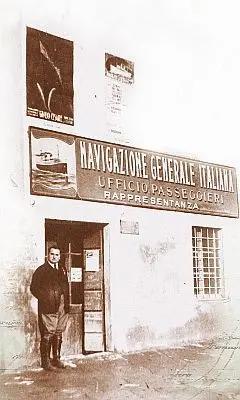

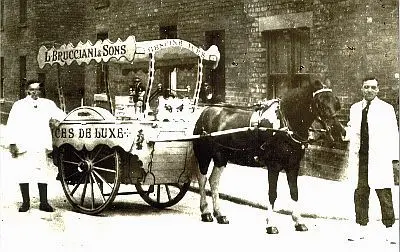

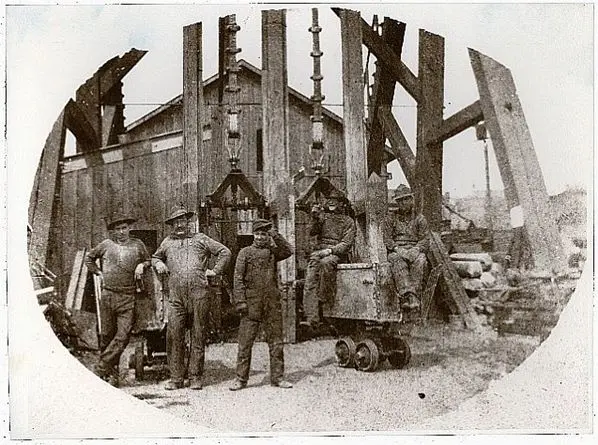

La “migrazione dei macaroni” era sia regolare che irregolare e non mancavano gli imbrogli; il caso più diffuso era quello dei reclutamenti di coloni per il Sud America ad opera di truffatori italiani e dei paesi di destinazione organizzati in cooperative agricole fasulle. Queste fingevano di possedere terreni oltreoceano da destinare al lavoro dei reclutati, ma, una volta giunti a destinazione, si trovavano senza lavoro e senza mezzi per rimpatriare e soprattutto in stato di irregolarità. Nelle varie tratte, c’era chi guadagnava sugli ingressi illegali. Nel Dopoguerra, per attraversare le Alpi e giungere in Francia, si versava dalle 1500 alle 2500 lire alle guide, spesso contrabbandieri e montanari di quelle zone, magari ex clandestini, che conoscevano i sentieri. Lì, i migranti italiani giungevano soprattutto a piedi, con gli zaini in spalla o con le valigie legate con lo spago; nel 1947, il giornalista Egisto Corradi del “Corriere d’Informazione” raccontò la sua traversata con un siciliano della provincia di Messina che portava in valigia 30 chili di fichi secchi. Costretti a valicare le Alpi di notte, percorrendo le vie più nascoste e più pericolose, in Val d’Aosta si attraversavano le pendici meridionali del Monte Bianco, il Piccolo San Bernardo, la Val di Rhemes, la Val Grisanche e perfino il ghiacciaio del Rutor; in Piemonte la Val di Susa, oppure si passava a Ventimiglia, sia per terra che per mare. In alcuni mesi del 1946, la cifra media di ingressi dal solo Piccolo San Bernardo era di 300 al giorno, con punte di oltre 500. 30mila a fine anno, cioè 6mila in più degli sbarchi sulle coste italiane dall’agosto 2012 a quello 2013.

Del resto, l’Italia è stata per decenni al centro dell’immigrazione illegale negli altri paesi europei: il 50% degli emigrati italiani in Francia dal 1945 al 1960 era “clandestino”, così come il 90% dei familiari che li raggiungevano. Privi di equipaggiamento adeguato, affamati, i migranti italiani venivano talvolta abbandonati dalle guide una volta giunti al valico. Senza vestiti adatti e on scarpe di città, salivano di notte fino al confine e poi si arrangiavano per discendere nel versante francese. Talvolta, si perdevano e morivano assiderati; si parla di due o tre vittime al mese accertate, anche donne e bambini, mentre ad altri si dovevano amputare gli arti congelati. I soccorritori ne vedevano molti spirare per gli stenti, la fatica e la fame. Non mancano le testimonianze del razzismo subito dagli italiani nei paesi di arrivo. Il 1 marzo saranno 52 anni esatti dal processo per l’assassinio dell’operaio valtellinese Attilio Tonola in quella stessa Svizzera in cui c’erano dei comuni che addirittura proibivano alle ragazze di accompagnarsi ai lavoratori italiani, pena una multa.

Come ha raccontato Gian Antonio nel libro “L’orda, quando gli albanesi eravamo noi”, Attilio, sposato con quattro figli, fu assassinato a calci da tre razzisti ubriachi al grido di «caiba cincali!», un insulto in dialetto equivalente a «lurido bastardo italiano». Seguì un processo assurdo, in cui il pubblico ministero, cosa mai vista in una causa per omicidio, rinunciò alla replica dopo l’arringa dei difensori e in cui, come spiegazione per l’occultamento del cadavere, venne accettata la motivazione degli assassini «era ancora vivo, faceva freddo e non volevamo lasciarlo in strada». Il processo si concluse con una vergognosa assoluzione e due condanne a 15 e 24 mesi. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione rifiutò di pagare qualsiasi indennizzo alla famiglia di Attilio e i giornali gli dedicarono poche righe. Al contrario di un fatto che ebbe grande eco sulla stampa elvetica: la condanna a tre mesi di carcere per un italiano che, affamato, aveva mangiato tre merli catturati in un parco di Zurigo.

La “migrazione dei macaroni” era sia regolare che irregolare e non mancavano gli imbrogli; il caso più diffuso era quello dei reclutamenti di coloni per il Sud America ad opera di truffatori italiani e dei paesi di destinazione organizzati in cooperative agricole fasulle. Queste fingevano di possedere terreni oltreoceano da destinare al lavoro dei reclutati, ma, una volta giunti a destinazione, si trovavano senza lavoro e senza mezzi per rimpatriare e soprattutto in stato di irregolarità. Nelle varie tratte, c’era chi guadagnava sugli ingressi illegali. Nel Dopoguerra, per attraversare le Alpi e giungere in Francia, si versava dalle 1500 alle 2500 lire alle guide, spesso contrabbandieri e montanari di quelle zone, magari ex clandestini, che conoscevano i sentieri. Lì, i migranti italiani giungevano soprattutto a piedi, con gli zaini in spalla o con le valigie legate con lo spago; nel 1947, il giornalista Egisto Corradi del “Corriere d’Informazione” raccontò la sua traversata con un siciliano della provincia di Messina che portava in valigia 30 chili di fichi secchi. Costretti a valicare le Alpi di notte, percorrendo le vie più nascoste e più pericolose, in Val d’Aosta si attraversavano le pendici meridionali del Monte Bianco, il Piccolo San Bernardo, la Val di Rhemes, la Val Grisanche e perfino il ghiacciaio del Rutor; in Piemonte la Val di Susa, oppure si passava a Ventimiglia, sia per terra che per mare. In alcuni mesi del 1946, la cifra media di ingressi dal solo Piccolo San Bernardo era di 300 al giorno, con punte di oltre 500. 30mila a fine anno, cioè 6mila in più degli sbarchi sulle coste italiane dall’agosto 2012 a quello 2013.

Del resto, l’Italia è stata per decenni al centro dell’immigrazione illegale negli altri paesi europei: il 50% degli emigrati italiani in Francia dal 1945 al 1960 era “clandestino”, così come il 90% dei familiari che li raggiungevano. Privi di equipaggiamento adeguato, affamati, i migranti italiani venivano talvolta abbandonati dalle guide una volta giunti al valico. Senza vestiti adatti e on scarpe di città, salivano di notte fino al confine e poi si arrangiavano per discendere nel versante francese. Talvolta, si perdevano e morivano assiderati; si parla di due o tre vittime al mese accertate, anche donne e bambini, mentre ad altri si dovevano amputare gli arti congelati. I soccorritori ne vedevano molti spirare per gli stenti, la fatica e la fame. Non mancano le testimonianze del razzismo subito dagli italiani nei paesi di arrivo. Il 1 marzo saranno 52 anni esatti dal processo per l’assassinio dell’operaio valtellinese Attilio Tonola in quella stessa Svizzera in cui c’erano dei comuni che addirittura proibivano alle ragazze di accompagnarsi ai lavoratori italiani, pena una multa.

Come ha raccontato Gian Antonio nel libro “L’orda, quando gli albanesi eravamo noi”, Attilio, sposato con quattro figli, fu assassinato a calci da tre razzisti ubriachi al grido di «caiba cincali!», un insulto in dialetto equivalente a «lurido bastardo italiano». Seguì un processo assurdo, in cui il pubblico ministero, cosa mai vista in una causa per omicidio, rinunciò alla replica dopo l’arringa dei difensori e in cui, come spiegazione per l’occultamento del cadavere, venne accettata la motivazione degli assassini «era ancora vivo, faceva freddo e non volevamo lasciarlo in strada». Il processo si concluse con una vergognosa assoluzione e due condanne a 15 e 24 mesi. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione rifiutò di pagare qualsiasi indennizzo alla famiglia di Attilio e i giornali gli dedicarono poche righe. Al contrario di un fatto che ebbe grande eco sulla stampa elvetica: la condanna a tre mesi di carcere per un italiano che, affamato, aveva mangiato tre merli catturati in un parco di Zurigo.