PHOTO

Inserendo il nome di Giacomo Leopardi nel più noto dei motori di ricerca alla vigilia dell’uscita di una delle sue tante letture cinematografiche, la miniserie televisiva in due puntate firmata da Sergio Rubini, ci si accorge che una delle domande che si pone con più frequenza al cervellone elettronico che tutto sa, o ci illude di sapere, è: «Giacomo Leopardi aveva la gobba?».

Questo dettaglio dà l’idea di quanto la figura di uno dei più noti poeti italiani sia nell’immaginario collettivo associata a una serie di luoghi comuni: uno stato di salute pesantemente condizionato dalla disarmonia fisica, un luogo angusto in cui sentirsi reclusi e in cui rifugiarsi nello «studio matto e disperatissimo», un certo isolamento sociale.

Ma è poi vero che aveva la gobba?

Vien da chiedersi se e quanto l’uomo Leopardi fosse davvero anche questo e se e quanto sia riduttivo ancorare a simili aspetti il suo genio. Abbiamo cercato qualche risposta, con l’aiuto di Giorgio Panizza, freschissimo presidente della Fondazione Maria Corti, docente di Letteratura italiana del corso di Laurea di Musicologia dell’Università di Pavia con sede a Cremona, nonché studioso leopardiano e brillante divulgatore, che sta al gioco di partire proprio da quella domanda sulla gobba buttata come un messaggio in bottiglia alla Rete.

«Quello che si sa e che è documentato», spiega Panizza, sorridendo della domanda «è che Giacomo Leopardi soffriva di una grave deformità della postura scheletrica: ne siamo certi perché nell’Ottocento, in piena età positivistica il suo corpo è stato riesumato e ne sono stati fatti degli studi di tipo un po’ lombrosiano. Sappiamo però anche che questi suoi problemi non c'erano alla nascita, sono sorti nel tempo, con una degenerazione progressiva: nell’infanzia e nella prima adolescenza non si erano ancora manifestati e questo ci permette di capire come la sua personalità si sia anche scontrata con quello che gli veniva accadendo».

Qualcuno si è spinto ad attribuire tutto questo a una postura sbagliata nello studio, altri hanno provato ad identificare lo stato di Leopardi con patologie cui s’è dato un nome molto dopo la sua vita, ma è probabile che per capire la complessa personalità di Leopardi e la sua genialità non serva andare nei dettagli del biografismo.

Recanati, la biblioteca, la famiglia

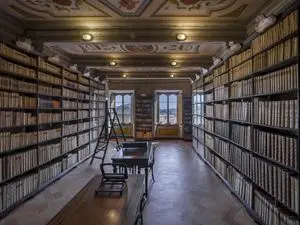

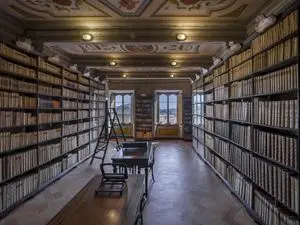

Non si può però negare che il contesto storico-sociale di Recanati e la famiglia abbiano avuto un ruolo nell'influenzare la sua personalità: «Recanati, provincia periferica dello Stato pontificio, è a quell'epoca un luogo marginale legato a strutture sociali arcaiche: Giacomo è il primogenito di una famiglia di antica nobiltà locale, molto legata a stili di vita e relazioni sociali d'antico regime, oggi diremmo municipaliste, cioè attaccate all'idea dell'importanza di ricoprire una posizione di preminenza economica e sociale nella città. La famiglia Leopardi è in vista, il padre Monaldo, che da quel mondo non uscirà mai, sa che la famiglia ha un ruolo sociale e lo deve mantenere. In un contesto di poveri contadini sente un dovere quasi socio-culturale di manifestazione di sé. Per questo mette in piedi la biblioteca».

Tuttora visitabile e rimasta com’era, è un luogo anche fascinoso in cui il tempo sembra essersi fermato al momento in cui Giacomo vi è cresciuto, coltivando, fin da giovanissimo, interessi molto vari: linguistici, scientifici, filologici, filosofici. «Per il fatto di essere il primogenito Giacomo sarebbe stato destinato a continuare quel ruolo sociale, ma questo non avviene perché le sue condizioni fisiche da un certo punto in poi non sono tali da sostenere quella prospettiva, tanto è vero che la famiglia pensa di avviarlo alla carriera ecclesiastica, cosa che Giacomo rifiuterà».

È in questo contesto che si spiega però l’investimento fatto sugli studi del giovane Giacomo e in cui si intuiscono i rapporti con il padre: «È evidente l’investitura sociale e affettiva che ricade in modo particolare sul primogenito maschio, Giacomo viene educato da precettori privati. Con il padre ha sicuramente un reciproco profondo rapporto affettivo, con elementi di conflittualità che possiamo freudianamente intuire, senza che se ne conoscano i dettagli. Monaldo è una personalità abbastanza disordinata, tendenzialmente libertina, di un’ambizione innegabile che però non sa come concretizzare. La stessa biblioteca ne è un riflesso, messa insieme per accumulo senza che chi la crea sappia distinguere che cosa è importante da quello che non lo è, ma è un padre affettivamente presente. Controbilancia in qualche modo l’anaffettività della madre, di cui non sappiamo però quasi nulla, salvo quello che si ricava dalle testimonianze magari un po’ caricate di Giacomo: di certo c’è un forte rigorismo religioso, testimoniato anche da Paolina, sorella di Giacomo e da altre testimonianze della famiglia: si coglie una religiosità severa caratterizzata da un forte formalismo, probabilmente anche dovuto al fatto che era una donna culturalmente molto limitata. Aveva avuto dieci figli, molti dei quali morti presto, ma com'era costume del suo tempo nelle famiglie nobili aveva contribuito poco alla loro educazione».

È noto del resto che le madri nobili del Settecento, secondo il costume aristocratico dell’ancien régime, avevano ben pochi rapporti con i figli appena messi al mondo e nessuna influenza sulla loro educazione: i neonati venivano dati subito a balia e poi affidati, presto, a conventi e convitti per l’istruizione: «Non c’è dubbio che anche nel caso della famiglia Leopardi l’affettività passi, al modo che si è detto, ancora quando Giacomo nasce a fine Settecento, per parte di padre. L’affettività come la intendiamo oggi nasce con la famiglia borghese, lo vediamo anche in casa Manzoni, ma la realtà milanese è un’altra cosa: le innovazioni di Milano, che ha vissuto prospettive illuministiche con Maria Teresa e Giuseppe II e che per un periodo è capitale d’Italia, a Recanati arrivano dopo 50 anni».

In giro per l'Italia

Recanati fa parte dello Stato Pontificio, dove tutto evolve più lentamente, ma è periferica rispetto alla Capitale Roma: «Questo fa sì che abbia una linea culturale diversa rispetto a Roma, collegata classicismo romagnolo e alla linea bolognese che è la stessa di Vincenzo Monti, più innovatrice, da cui Leopardi è influenzato. Anche per questo quando Leopardi va a Roma – il primo viaggio del suo peregrinare – non si si sente a casa: Giacomo parte da Recanati nelle condizioni fisiche disagiate che dicevamo, in cerca del fermento culturale della grande città: ma, mentre il padre è convinto che Giacomo non sia in condizioni di vivere nel mondo, il figlio è conscio delle proprie potenzialità ed è ambizioso: intuisce sempre perfettamente quali siano i luoghi di avanguardia, il suo problema è che cammina sempre avanti a tutti, non si trova mai in sintonia perché sta sempre un passo avanti».

Gli va stretto l’illuminismo, il positivismo ha una rigidità in cui non si riconosce, trova ingenui gli entusiasmi risorgimentali dei romantici da cui è lontanissimo: va a Milano, a Firenze, a Napoli ma non si sente a casa da nessuna parte. «Il luogo in cui si trova meglio temporaneamente è Bologna, dove però entra in conflitto perché i letterati classicisti criticano il linguaggio innovativo delle canzoni, ma è comunque il luogo in cui si trova più a suo agio, più che a Milano e a Roma. Il centro cui punta di più è Firenze, ci va con le Operette morali, con quello che sta scrivendo e che prenderà la forma dei Canti, e lì trova la delusione più cocente: capisce che l’Antologia del Viesseux, in quel momento, dopo il 1825, è la società letteraria d’avanguardia: tutti lo riconoscono, lo apprezzano, lo aiutano anche materialmente consentendogli di vivere lì un anno pagandogli il soggiorno con una scusa o con un’altra, ma non non c'è vera sintonia perché Leopardi vede più avanti. Quello che scrive non rientra nei canoni formali».

Un genio che precorre i tempi

I metri della sua poesia non hanno nulla a che fare con i non sempre felici versi pari di tanta poesia ottocentesca: «Fa la canzone libera, poi nei Canti mette tutto: il vecchio, il nuovo... e accade perché il suo lavoro nasce all’interno del classicismo, quindi del riconoscimento della poesia come trasformazione dei modelli precedenti, ma il suo rapporto con la creatività e con l'ispirazione è tale che i modelli non bastano: ai romantici contesta l'illusione che si possa fare poesia da zero, come se non ci fosse un passato da cui non si può prescindere, e il narcisismo».

La sua breve vita (morirà a 39 anni) vissuta tra l’ultimo scorcio di Settecento e la prima metà dell'Ottocento lo proietta, come mentalità e ricerca, già quasi a precorrere il Novecento: «Man mano che Leopardi procede e passa dalle Canzoni, che escono nel 1824, alle Operette morali ai Canti, è come se la società che ogni volta comincia ad apprezzarlo venisse spiazzata dal suo continuo innovare: resta ogni volta delusa perché quello che arriva non è mai quello che si aspetta da lui. L’origine di Leopardi letterato è molto precoce, ma il ragionamento e la consapevolezza crescono nel tempo e maturano in un percorso di riflessione filosofica che per certi versi esce dal suo tempo e anticipa Nietzsche e l’esistenzialismo del Novecento. È difficile immaginare che un lettore dell’Ottocento lo capisca. Quando scrive All’Italia, i suoi contemporanei si aspettano che Leopardi diventi il cantore del Risorgimento, a Bologna nei pochi mesi della Repubblica lo nominano delegato di Recanati, carica che lui declina con una letterina deliziosa di ringraziamento. Lui è già molto oltre, scrive il Canto notturno del pastore errante, il Dialogo della Natura e di un islandese, la Ginestra: a parte Antonio Ranieri che lo ama, forse in un senso di omosessualità latente, e lo protegge, Leopardi resta un unicum, isolato ma non perché chiuso nel suo mondo, bensì perché il suo tempo non riesce a stargli dietro.

Le domande sul senso della vita, un esistenzialista ante litteram

«La ginestra è un testo straordinario sia dal punto di vista poetico sia filosofico: non c’è dubbio che Leopardi a quel punto abbia maturato la convinzione dell’insensatezza dell’esistenza da cui non si muoverà più, eppure la consapevolezza di non potersi dare una risposta soddisfacente al perché esistiamo - complice forse anche quella che chiama “la mia malinconia nera”, che oggi forse chiameremmo depressione - non lo porta mai a concepire l’idea della morte volontaria né alla chiusura totale, al rifiuto di qualsiasi attività: dopo le Operette è convinto dell’inutilità della poesia eppure compone A Silvia, una delle sue cose migliori. E lo dice: “Mi sono sentito come una volta”-. Questa è la cosa che un po’ lo sconvolge e un po’ lo tiene in vita: il fatto che la vita non dovrebbe esistere, ma invece c’è. In questo senso è esistenzialista: vivo, magari mi piace mangiare il gelato, guardo la luna».

Ha senso cercare il colle dell'Infinito?

Vien da chiedersi: ha senso per capirlo cercare fisicamente il colle dell’Infinito, metterci la targhetta? «Adesso è un luogo Fai e quelli del Fai sono miei amici, fanno cose belle. Ma non dobbiamo dimenticare che non ha tanta importanza che l’ispirazione venga proprio da quel luogo o da un altro, potrebbe essere anche tutto mentale quel limite posto allo sguardo, e Leopardi può averlo sperimentato naturalmente nella vita reale, per poi ripensarlo senza essere davvero davanti a una siepe. Nello Zibaldone dice tante volte di luoghi ristretti attraverso cui passa lo sguardo, che nell’impedire di vedere delle cose scatenano l'immaginazione: quel lavoro di “fingere l'infinito” accade in tantissime situazioni al di là della realtà e sarebbe un po’ penalizzante ridurre tutto a puro biografismo, come se l’Infinito fosse nata solo perché Leopardi aveva avuto occasione di sedere proprio lì su una certa panchina».

Se non altro perché al resto del mondo, sedendo per mille vite su quella panchina, l’ispirazione per l’Infinito e soprattutto i suoi versi non sarebbero venuti.