PHOTO

Il 7 ottobre 2023 la barbarie di Hamas si è scatenata contro il popolo ebraico (più di un migliaio di uomini, donne, vecchi e bambini innocenti uccisi, oltre un centinaio presi in ostaggio), segnando l’ennesima tragedia del conflitto israelo-palestinese. Sono almeno sette le guerre solo a Gaza dal 2006, con la presa del potere da parte di Hamas. Ecco alcune domande e risposte su un conflitto che si trascina da 70 anni.

Che cos’è la Striscia di Gaza?

La Striscia di Gaza è una porzione di territorio palestinese tra Israele ed Egitto, occupata da Israele nel 1967 durante la «guerra dei sei giorni» combattuta contro l’Egitto e governata da Tel Aviv fino al 2005, quando lo Stato Ebraico, sotto la guida dell’allora primo ministro Ariel Sharon, affidò il governo della Striscia all’Autorità Nazionale Palestinese, che era sotto il controllo dei moderati di Al Fatah, il partito di Yasser Arafat. Ma questi persero le elezioni del 2007 e il governo passò ad Hamas, anche se Israele controlla lo spazio aereo, marittimo e i confini, con tutti gli scambi commerciali e gli ingressi di persone. Dal 2012 l'Onu riconosce formalmente la Striscia come parte dello Stato di Palestina, entità statale semi-autonoma. È un’area separata dall’altro territorio palestinese storico, la Cisgiordania (o West Bank, in inglese, la parte occidentale rispetto al fiume Giordano), di cui può essere considerata una vera e propria exclave.

Che cos’è Hamas?

Hamas - acronimo di Harakat al-Muqawama al-Islamiya (“Movimento di resistenza islamica”) - è un’organizzazione islamista che adopera metodi terroristici (come abbiamo visto nelle azioni feroci del 7 ottobre contro gli israeliani che vivevano vicino alla Striscia di Gaza) ma anche uno dei due principali partiti politici dei territori palestinesi. Avendo vinto le elezioni, governa – ricorrendo anche alla pena di morte - più di due milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza. Hamas è stato fondato a Gaza dallo sceicco Ahmed Yassin, un ecclesiastico palestinese e attivista delle sezioni locali dei Fratelli Musulmani, nel dicembre 1987, dopo lo scoppio della Prima Intifada. Il movimento ha continuato a guidare la resistenza violenta anche durante la Seconda Intifada, all’inizio degli anni 2000. Il capo di Hamas è Ismail Haniyeh, eletto leader nel 2017; è stato anche primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese, dopo aver vinto le legislative nel 2006 proprio con Hamas. Vive all’estero, lontano dalla Striscia. È l’uomo che il mondo intero ha visto pregare con i suoi accoliti in segno di ringraziamento in un hotel a 5 stelle in Qatar ai massacri in Israele. Il movimento è composto da due rami: uno armato (le brigate Izz al-Dīn al-Qassām) e uno politico. Israele, Usa e la Ue la considerano un’organizzazione terroristica e in quanto tale Hamas è tagliato fuori dall’assistenza ufficiale degli Stati Uniti e dell’Unione Europea. L’Iran, invece, è uno dei maggiori benefattori di Hamas, che contribuisce con fondi, armi e addestramento e attualmente fornisce circa 100 milioni di dollari all’anno. L’obiettivo dichiarato da Hamas è la liberazione dei luoghi santi islamici e l’indipendenza dei Territori palestinesi. Il suo statuto prevede l’eliminazione dello Stato d’Israele con ogni mezzo. Ma le ragioni sono più profonde secondo gli analisti politici e sono da ricercare nel legame di Hamas con l’altro nemico di Israele, l’Iran. Il cui scopo sarebbe interrompere le trattative in corso tra Israele e Arabia Saudita per un allargamento dei cosiddetti Accordi di Abramo del 2020 sponsorizzati dagli Stati Uniti, ma anche di bloccare le trattative di pace tra Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese di Abu Mazen. Non è stato però finora provato un diretto coinvolgimento dell’Iran che si è dichiarato estraneo agli ultimi massacri.

Perché Israele assedia Gaza?

I commandos assassini di Hamas hanno portato all’interno della Striscia gli ostaggi presi il 7 ottobre scorso. La strategia di Israele è semplice e implacabile, con effetti devastanti sulla popolazione. Gli oltre cento rapiti israeliani in mano ad Hamas sono a Gaza. E dunque l’intera Gaza è presa in ostaggio, senza corrente, acqua e carburante, finché non verranno liberati. Le incursioni dell’esercito ebraico a Gaza sono state almeno sette negli ultimi diciotto anni. La prima viene identificata nell’operazione Piogge Estive, nel 2006, quando due miliziani palestinesi vennero uccisi e un soldato israeliano venne rapito. L’ultima nel maggio di quest’anno, quando ci furono cinque giorni di scontri: il bilancio è 33 palestinesi e 2 israeliani uccisi.

Come nasce il conflitto arabo-israeliano?

Dalle sue origini la Palestina è una terra sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani. Storicamente è stata sotto il dominio romano, persiano, bizantino, arabo, europeo - durante le Crociate - e ottomano dal 1517 al 1918. Dopo il mandato britannico, fino al 1947, e il fallimento del Piano di partizione della Palestina delle Nazioni Unite (che prevedeva la creazione di uno Stato arabo e uno ebraico) nel 1948 nasce lo Stato di Israele, e, per conseguenza, la «questione palestinese», ovvero la questione di uno Stato autonomo arabo, disperso a quel tempo in enormi campi profughi siriani, giordani e libici, in Cisgiordania, a Gaza e a Gerusalemme Est. Nel 1967, Israele effettuò un attacco preventivo contro Egitto e Siria, dando il via alla Guerra dei Sei Giorni. Da allora Israele occupa la Cisgiordania, Gerusalemme Est araba e le alture siriane del Golan. Nel 1973, Egitto e Siria attaccarono le posizioni israeliane lungo il Canale di Suez e le Alture del Golan, dando inizio alla Guerra dello Yom Kippur. L’esercito di Israele, guidata da Moshe Dayan, respinse entrambi gli eserciti nel giro di tre settimane. Nel 1982 Israele invase il sud del Libano e migliaia di combattenti palestinesi sotto Yasser Arafat furono evacuati via mare dopo un assedio di 10 settimane. Nel 2006, dopo l’abbandono di Israele da Gaza, la guerra scoppiò di nuovo in Libano quando i militanti di Hezbollah catturarono due soldati israeliani e Israele reagì.

Che cos’è l’Intifada?

Oltre alle guerre, ci furono due Intifade o rivolte palestinesi (con lanci di pietre ma non solo), tra il 1987-1993 e di nuovo nel 2000-2005. La seconda ha visto ondate di attentati suicidi di Hamas contro gli israeliani.

Che cos’è lo Stato di Palestina?

La Palestina è uno Stato a «riconoscimento limitato». Il 15 novembre 1988 l'OLP proclamò lo «Stato della Palestina» con capitale Gerusalemme e senza specificare chiaramente i confini. Nel mese successivo, tale Stato fu rapidamente riconosciuto dagli stati della Lega Araba, tra cui Egitto e Giordania. Dopo gli Accordi di Oslo del 1993 firmati dal premier israeliano Rabin e da Arafat, l'Olp ha riconosciuto il diritto di Israele di esistere e Israele ha riconosciuto l'Olp come rappresentante del popolo palestinese. Dal 2012, solo nella qualità di «Stato osservatore» alle Nazioni Unite, lo Stato di Palestina è riconosciuto come soggetto di diritto internazionale ufficialmente da 138 Stati, tra cui l’Italia. Nel 1994 l'OLP ha istituito come amministrazione territoriale l'Autorità nazionale palestinese (Anp) in parti della Cisgiordania e della striscia di Gaza. Ma a Gaza comanda Hamas (che sta prendendo piede anche nelal West Bank).

Che fine hanno fatto gli accordi di Pace?

Durante la sua storia lo Stato di Israele ha concluso accordi di pace bilaterali con Egitto (1979) e Giordania (1994). Negli anni ‘90 la pace con i palestinesi sembrava possibile, poiché Israele e Olp firmavano quattro accordi: la Dichiarazione di Oslo nel settembre 1993, il Protocollo di Parigi, nell’aprile 1994, Gaza e Gerico nel maggio 1994 e Oslo II nel settembre 1995. Ma l’espansione degli insediamenti israeliani è proseguita. Nel frattempo la destra israeliana prendeva corpo con Benjamin Netanyau, il più acerrimo nemico degli accordi di Oslo, e, dall’altra parte, Hamas e la Jihad islamica si scollegavano dall’Anp di Abu mazen, ritenuto troppo «morbido». Con la seconda Intidafa, nel 2000, e l’attacco alle Torri Gemelli del 2001, la pace diventò sempre più un miraggio.

Che cos’è la road map?

Nel 2003 Usa, Eu, Russia e Onu avviarono il piano detto «Road map», un programma fatto di piccoli passi che avrebbe portato alal distensione e poi alla pace tra i due Stati. Ma i primi ostacoli si interposero quasi subito. Nonostante le continue dichiarazioni di Israele e Anp di proseguire l’impegno della Road Map verso la pace, sia al vertice di Sharm el-Sheikh del 2005 sia alla conferenza di Annapolis del 2007, nel 2008 si è definitivamente abbandonata ogni trattativa. Gli Accordi di Abramo nel 2020 sono considerati il primo tentativo dopo anni di pacificare la regione.

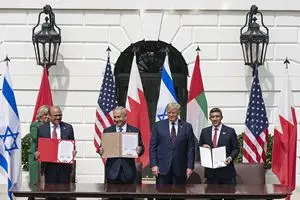

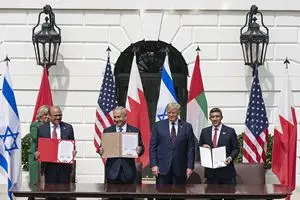

Che cosa sono gli accordi di Abramo?

Sono gli accordi che, orchestrati dagli Stati Uniti di Donald Trump, nel 2020, hanno aperto o riavviato canali diplomatici tra lo Stato ebraico di Benjamin Netanyahu e Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan, oltre a quelli già normalizzati con Egitto e Giordania. L’interesse di Riad è principalmente quello di isolare il nemico di sempre, ossia lo sciita Iran, ed espandere nella regione l’economia post-petrolifera del principe Bin Salman. Gli accordi prendono da Abramo, considerato un profeta sia dall’Ebraismo che dall’Islam.

Come è stato possibile che i servizi non sapessero nulla dell’attacco di Hamas?

Sono stati gli stessi responsabili dei servizi ad ammettere il fallimento totale della protezione dei coloni vicini a Gaza e del resto della popolazione israeliana, segnando la più grave strage di civili dai tempi della Shoah. Le agenzie di intelligence israeliane, lo Shin Beth e il Mossad, avevano guadagnato un'aura di invincibilità nel corso dei decenni grazie a una serie di notevoli risultati, a cominciare dall'arresto in Argentina del criminale nazista Adolf Eichmann. Ma l’assalto del 7 ottobre, che ha colto di sorpresa Israele durante un’importante festività ebraica, mette in dubbio quella reputazione e solleva interrogativi sulla preparazione del Paese, di fronte a un nemico più debole. C'è chi sostiene che un’ondata di violenza di basso livello in Cisgiordania ha spostato lì alcune risorse militari e che abbia influito il caos politico che agita Israele per i passi del governo di estrema destra di Netanyahu volti a rivedere il sistema giudiziario.

Che cosa avverrà ora?

I sondaggi dicono che il popolo ebraico imputa al governo Netanyahu la responsabilità del fallimento della protezione dei concittadini aggrediti. Sicuramente è un momento delicato non solo per Israele, ma anche per l’Anp: non solo la riforma della giustizia voluta dal premier Netanyahu ha agitato il Paese per mesi, ma anche l’Autorità nazionale palestinese è nella sua fase più debole: avendo 88 anni ed essendo malato, si discute da tempo della successione di Abu Mazen, mentre Hamas guadagna consensi anche in Cisgiordania. Ma in questo momento per Israele la priorità è liberare gli ostaggi e soprattutto cancellare i terroristi di Hamas. È stato formato un governo di guerra di unità nazionale e monilitati 400 mila riservisti. La resa dei conti politica, semmai, avverrà dopo.