PHOTO

di Piergiorgio Pescali

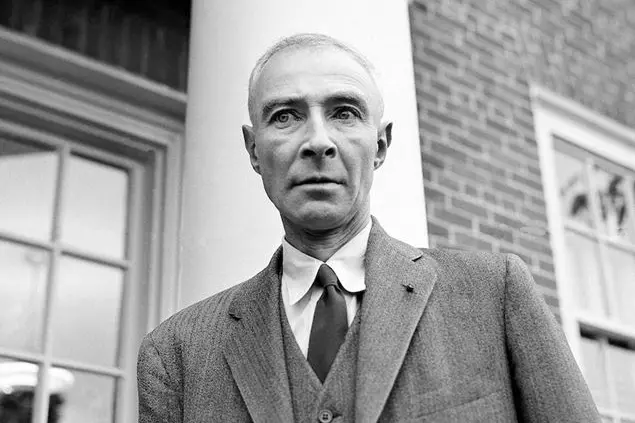

Rampollo di una famiglia ricca, estremamente intelligente, eclettico, poliglotta, carismatico, J. Robert Oppenheimer (1904- 1967) aveva tutte le carte in regola per conseguire nella vita il successo che poi effettivamente conquistò. Ma quelle stesse caratteristiche che gli facilitarono l’ascesa sociale e professionale determinarono anche la sua ambiguità e una personalità sfuggente. A partire da quella sua origine ebrea fissata nell’iniziale “J.” del suo nome che stava per Julius, il nome del padre, ebreo tedesco immigrato negli Stati Uniti nel 1888, quando aveva 17 anni, che lui non utilizzò mai, preferendogli il più americano Robert o Bob. Il senso di colpa che molti figli di famiglie benestanti mostrano quando si trovano a contatto con coetanei meno agiati di loro, in Oppenheimer fu sempre visto come un ostacolo nelle relazioni con gli altri. Essere ebreo e per di più ricco, lo poneva al centro della vita sociale, ma al tempo stesso lo faceva sentire emarginato in un periodo in cui i giudei, anche negli Stati Uniti, erano visti, se non con disprezzo, almeno con sospetto.

Frequentando la Ethical Culture School (scuola fondata dall’ebreo Felix Adler), Robert imparò quella solidarietà verso le classi lavoratrici che lo accompagnò per tutta la vita sino a farlo avvicinare agli ambienti socialisti e comunisti della costa orientale statunitense, pur senza entrare in alcun partito. Appassionato di chimica, materia in cui si laureò a Harvard, si innamorò della fisica in Europa, prima in un fallimentare soggiorno a Cambridge assieme a Joseph J. Thomson e a Patrick Blackett, poi in una serie di illuminanti soggiorni in Germania, Svizzera e Olanda, dove conobbe menti come Heisenberg, Born, Bohr, Dirac, Ehrenfest. Nei Paesi Bassi acquisì anche il soprannome di Opje che, una volta tornato negli Stati Uniti, si trasformò in Oppie.

La sua vastissima cultura lo precedeva: si interessò di tanti campi, teorizzò per primo i buchi neri, ma non approfondì mai nulla tanto da poter essere considerato meritevole di vincere il Nobel per la fisica, nonostante fosse stato nominato tre volte (1946, 1951, 1967). Pur non essendo credente, la religione segnò passi importanti nella sua vita: dal poema di John Donne, Inno a Dio, mio Dio, nella mia malattia, trasse il nome di Trinity, il test che segnò l’entrata dell’umanità nell’era nucleare il 16 luglio 1945 e dal testo induista della Bhagadav Gita, che lesse in lingua originale, trasse la famosa frase “Io sono diventato Morte, il frantumatore dei mondi.” Oppenheimer era un organizzatore e un ottimo fisico teorico (fu lui a fondare il Dipartimento di Fisica teorica a Berkeley), ma era maldestro in laboratorio. Trovava risposta a ogni quesito e fu per questo che Leslie Groves lo scelse a dirigere il laboratorio di Los Alamos.

Non fu, come molti lo considerano, il padre della bomba atomica, ma certamente fu uno dei tanti attori che contribuirono a sviluppare la scoperta della fissione, avvenuta nella Germania nazista del 1938, sino a trasformarla in un potente ordigno di distruzione di massa. Come direttore dei laboratori di Los Alamos, Oppenheimer era solo una delle figure opportunamente coordinate dal generale Leslie Groves, ma la bomba non avrebbe potuto essere costruita senza l’apporto di altri scienziati che lavoravano nei laboratori di Oak Ridge e di Hanford o senza gli esperimenti di Enrico Fermi.

Dopo la guerra, pur continuando a sostenere la decisione di lanciare le bombe sul Giappone, convisse col rimorso di aver contribuito a mietere tante vittime, ma si schierò a favore del riarmo nucleare, certo che questa proliferazione allontanasse i pericoli di una guerra che avrebbe causato la distruzione dell’intera umanità. Si trovò però a lottare contro il collega Edward Teller e Lewis Strauss, presidente della Commissione per l’energia atomica, affinché il progetto della bomba termonucleare fosse cancellato. La sua opposizione gli costò nel 1954 il ritiro del pass di security e la proibizione di lavorare nelle istituzioni statali. Solo lo scorso 16 dicembre 2022 il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti annullò lo scandaloso verdetto, riconoscendo i «profondi contributi del dottor Oppenheimer alla nostra difesa nazionale e all’impresa scientifica in generale».

La figura di Oppenheimer, pur con tutti i chiaroscuri che offre, è emblematica nel rappresentare quella che il fisico giapponese Hideki Yukawa definì la «tragedia del moderno scienziato nucleare».