PHOTO

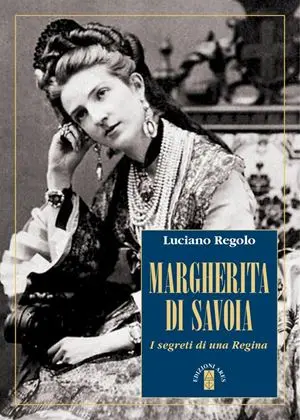

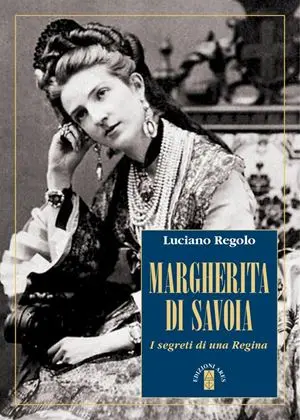

In occasione dei 150 anni della nascita di Vittorio Emanuele III di Savoia (11 novembre 1869-11 novembre 2019), il giornalista e scrittore Luciano Regolo, condirettore di Famiglia Cristiana e Maria con te, presenta per le Edizioni Ares di Milano una biografia di sua madre Margherita, Regina d’Italia dal 1878 al 1900, la più amata dagli italiani. Con questo volume imponente (824 pagine con foto), autorevolmente introdotto dai contributi di tre diretti discendenti di Margherita – i principi Amedeo di Savoia-Aosta, Maria Gabriella di Savoia e Sergio di Jugoslavia – Regolo, appoggiandosi su una mole vastissima di documenti perlopiù finora inediti, offre una peculiare rilettura della storia d’Italia e d’Europa a cavallo fra Otto e Novecento, direttamente dall’interno dell’istituzione monarchica. Indiscrezioni (come la documentazione che comprova l’esistenza di una decina di figli naturali di Vittorio Emanuele II), spese folli, raffinatezza e cultura, amor di patria e senso del dovere, passione per le auto, i cavalli gli aeroplani, mediazioni politiche e lutti familiari, ragion di Stato e amori segreti sono gli ingredienti di una narrazione coinvolgente che ci restituisce di Margherita una figura a tutto tondo, assolutamente reale, sincera, che grazie alla sua forza e femminilità affascina oggi come allora. Pubblichiamo il capitolo dal titolo "Un addio tra fiori & fasci littori"

di Luciano Regolo

Nella primavera 1909 Margherita scomparve improvvisamente da ogni ricevimento, cerimonia, persino dalle sue abituali passeggiate al Pincio. E non si videro più ospiti avvicinarsi alla cancellata del suo palazzo romano, dove di solito la gente si accalcava per vederla entrare o uscire, tributandole affetto e ammirazione, senza troppe formalità. Presto si diffusero voci sinistre sulla sua salute. Il disturbo della regina madre però non era mortale, semplicemente si era acuito col tempo il problema delle forti nevralgie che per lei era iniziato un ventennio prima, in seguito al fallito attentato di Passannante. Un malessere, dunque, di probabile origine psicologica, legato allo stress emotivo. L’articolo pubblicato il 25 aprile 1909 dal New York Times fugò le paure: «I romani stanno diventando ansiosi sulla salute della cara regina madre. È stato detto a lungo che aveva l’influenza e la nevralgia. Ma il tempo è passato e non è guarita, mai è stata vista e si è cominciato a dire che è ammalata. A palazzo ammettono che è bloccata al letto. (...) La natura della malattia non è specificata. Ma si suppone che sia una debolezza lasciata dall’influenza e che lei abbia una brutta nevralgia facciale. Ne aveva sofferto per la prima volta (...) nel 1878 e l’unica cosa che la calmava era la musica (...). ora, dopo la morte di Umberto, lo shock è tornato. Il solo rimedio rapido per lei è fare automobilismo». Al suo malessere accenna la stessa Margherita in un’altra missiva indirizzata a Bonomelli il 29 luglio 1909, nono anniversario dell’assassinio di umberto, insolitamente ancora a Roma: «La ringrazio d’interessarsi alla mia salute; ho sofferto veramente molto: quelle nevralgie sono proprio maligne; e poi quattro mesi di malattia e quella lunga inazione e l’assoluta impossibilità di occuparsi per tanto tempo sono proprio spiacevoli; ma ora grazie a Dio, sto di nuovo bene, e riprendo forza ogni giorno. Il 1° agosto a sera, ripartirò per Stupinigi (...). Spero che il soggiorno in quel bel luogo di domodossola tra quei buoni e intelligenti padri Rosminiani Le darà riposo per l’anima e per la salute; la pace è tanto bella cosa e la migliore di tutte le cure».

Non sopporta l’immobilismo Margherita, chiederle di stare ferma o chiusa sarebbe condannarla alla depressione. E infatti la sua vecchiaia è un inno alla gioia di vivere, al continuo gusto della scoperta. E anche se i suoi capelli si sono ingrigiti e lei decide di non tingerli più di biondo, ma piuttosto di virare la canizie sull’argento, visto che ha compiuto 58 anni e non le dispiace l’aria di signora distinta che le danno o il contrasto con lo scuro dei suoi abiti e dei pizzi, si mantiene estremamente giovanile nello spirito e nel fisico. Riacquista anzi gradatamente la linea perduta, proprio dopo quel periodo di malattia. Nel 1910 Fanny Salazar Zampini, nella sua biografia della regina madre destinata al pubblico britannico, ne tracciò un lusinghiero ritratto: «Benché (...) compirà 60 anni il 20 novembre 1911, è ancora una delle più eleganti donne in Italia. Nessun’altra conosce meglio l’arte di come valorizzarsi al massimo e di come mantenere la propria bellezza. La sua carnagione e la sua figura sono ancora l’invidia della società italiana. Sua Maestà si occupa poco della vita di corte e, dalla morte del marito, ha dedicato gran parte del suo tempo al lavoro filantropico per tutta l’Italia. Infatti è guardata dal popolo di quella Nazione, nella stessa luce in cui si guarda la regina Alessandra (consorte di Edoardo VII, re d’Inghilterra, scomparso il 6 maggio 1910, ndr) in questo Paese. La simpatia per il suo stato di vedova è unita all’ammirazione per la forza con cui ha affrontato la tragedia della sua vita».

La primavera 1910 non fu comunque emotivamente più rilassante per Margherita di quella dell’anno precedente. La madre Elisabetta infatti subì, il 20 marzo 1910, un «colpo apoplettico» riportando «alterazioni cerebrali e motorie». Alle 11 in punto, secondo quanto riportato dagli articoli dei quotidiani ritagliati e conservati personalmente dal cappellano reale maggiore, monsignor Beccaria4, un domestico entrò nella camera della duchessa a Palazzo Chiablese e la trovò cianotica seduta sulla sua poltrona. Subito Margherita e il «cavaliere» (sic) Cariolato si precipitarono a Pisa, per condurla poi in treno a Roma. Ma una gomma scoppiò durante il tragitto all’altezza di grosseto. dovettero fermarsi, chiedere aiuto, e sostituirla. Passò del tempo, in una situazione già di per sé ansiogena, eppure secondo i cronisti dell’epoca «la regina, non perse neppure un istante l’autocontrollo». Merito anche dal «cavaliere » che l’accompagnava? Su Gerolamo, detto Gino, Cariolato, autista tuttofare vicinissimo alla regina madre sino alla sua morte, corsero pittoreschi pettegolezzi. Giovane, bello, con un debole per gli anelli vistosi, che risaltavano sulle sue dita affusolate, avrebbe fatto perdere la testa all’aristocratica vecchia signora che, si malignava, col passare degli anni diventava sempre più attratta dagli uomini prestanti. Che il senso estetico potesse portare la regina madre a scegliere domestici e assistenti di bell’aspetto è un conto, ma è ben difficile immaginare Margherita in età avanzata abbandonarsi alla lussuria, dopo una vita di rigido controllo delle proprie pulsioni e di frequentazioni al di sopra di ogni sospetto. Eppure corse voce che nei primi anni Venti la polizia dovette addirittura diffidare il Cariolato da parlare troppo in giro «dei suo rapporti con un’augusta dama»5. Ma la stura all’ipotesi di love story la diede una pronipote di Rosa Vercellana, Nice da Camino de Simone, nel suo libro sul ramo povero di Casa Savoia, chiedendosi, a proposito della regina madre: «E il suo comportamento ambiguo con l’autista Cariolato che dette origine a critiche e dicerie?». Mentre, ancora prima, Vahdah Jeanne Bordeaux, la stessa biografa fantasiosa che aveva narrato dell’inverosimile suicidio di un innamorato della giovanissima Margherita, si era dilungata su gino, senza però ventilare apertamente il romanzo amoroso. Lo descrisse come «un uomo ingegnoso, che guidava bene, parlava parecchie lingue, e faceva bei giocattoli meccanici».

Margherita lo avrebbe mandato a scuola da un noto parrucchiere romano, perché potesse curarle la chioma durante i viaggi in auto all’estero, non essendo semplice trovare nelle varie località straniere, alcune anche fuori mano, qualcuno che la pettinasse e provvedesse alla tintura «argento» ogni dieci giorni. Per esempio, nel tour francese, tra la Bretagna e Parigi Cariolato avrebbe provveduto anche a questa mansione. Margherita era entusiasta del suo chauffeurcoiffeur: «Se fossi regina-regnante – disse una volta scherzosamente – ti darei una medaglia e ti farei almeno cavaliere. Ma sono soltanto regina madre e temo che dovrai accontentarti della mia gratitudine». Già riesce difficile supporre che Margherita potesse derogare alla ferrea regola di non dare mai del tu alle persone di servizio, almeno non di fronte ad altri. È curioso comunque che la stampa insignisse motu proprio del cavalierato l’autista della regina. o fu sarcasmo, o piuttosto un equivoco, poiché il cavaliere Cariolato esisteva veramente, ma si chiamava Ettore, dirigeva il Real Servizio delle automobili di Margherita e fu insignito dell’onorificenza di cavaliere dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro da Vittorio Emanuele III con decreto dell’8 ottobre 1911, su proposta del ministro della Marina. Forse era un parente del gino ed era riuscito a sistemarlo come chauffeur. Resta certo che il passato e la costanza di Margherita in ogni aspetto della sua vita, in mancanza di una qualsivoglia traccia documentale, portano a non dare alcun credito all’ipotesi di una relazione.

Persino nei suoi idilli platonici, la prima regina d’Italia era sempre stata attratta soprattutto dal fascino della cultura, da uomini maturi, sempre più avanti negli anni di lei, o anche virili e discreti come i cavalieri dei racconti e dei versi che scriveva da ragazza. Avrebbe folleggiato con il suo autista sul viale del tramonto e tradito il granitico sistema di valori che l’aveva portata a contenere il più possibile persino la passione per Luigi Peccoz? Francamente sembra una storia inverosimile. Comunque, in pochi, a livello popolare, diedero credito a queste dicerie che alla fine si arenarono tra i politici della sinistra estremista e certi salotti ostili ai Savoia. Il mito della regina vedova inconsolabile, quindi, rimase inalterato. tornando al guaio capitato a Elisabetta di Sassonia, il 2 aprile 1910, Margherita, da Torino, ne informò per lettera Bonomelli: «ho avuto un grande spavento e ho fatto veramente un brutto viaggio; ma grazie a dio, mia Madre si è proprio ristabilita miracolosamente presto. ha completamente superato il male che ci aveva tanto spaventati (una trombosi, la chiamano i medici) e dopo si è pure sbarazzata di una febbretta di origine reumatica, che le era durata alcuni giorni; oggi sta proprio bene, naturalmente è ancora debole, ed avrà bisogno di una convalescenza con mille precauzioni, ma che gioia quando si vede un essere così tanto caro che ritorna alla vita; e quanto si è riconoscenti alla Provvidenza (...). La ringrazio tanto, Monsignore, della Sua Pastorale, che ha avuto il gentile pensiero di mandarmi: volendola leggere tranquillamente, avevo aspettato; e nella fretta di quella orribile partenza, non l’ho presa con me; ciò che mi rincresce molto. Appena di ritorno a Roma la leggerò (...). grazie ancora per le Sue preghiere; che La prego di continuare per la mia buona Madre e per tutta la mia Famiglia» .

Elisabetta rischia nuovamente grosso quattro mesi dopo, l’8 agosto, per via di un ictus. La figlia, sempre fiduciosa nelle preghiere e nell’intervento divino, chiede a monsignor Beccaria di recitare un triduo per ottenere la grazia della guarigione. E un qualche giovamento si vide, specialmente perché nessuno credeva che la paziente sarebbe riuscita ancora una volta a sopravvivere. E invece Elisabetta si riprese, anche se restò gravemente offesa nelle facoltà psicomotorie. una serie di eventi tragici, nel biennio a venire, scossero i Savoia. Il 18 ottobre di quello stesso anno arrivò a San Rossore, a bordo del Regina Elena, la regina Maria Pia del Portogallo, costretta all’esilio dopo la rivolta che aveva rovesciato il nipote Manuel II e l’attentato che, il 1° febbraio 1908, era costato la vita sia al primogenito Carlos, sia al nipote principe ereditario Luigi Filippo. La sua mente cominciava a dare segni di squilibrio, ma i parenti l’accolsero con affetto. Pia si stabilì al castello di Moncalieri con Clotilde, che morì, in odore di santità, il 25 giugno 1911. La sfortunata sorella superstite si trasferì allora a Stupinigi, da Margherita, ma anche lei si spense, il 5 luglio seguente. Scrive addolorata la regina madre, cinque giorni dopo, a Bonomelli: «due sorelle in così pochi giorni di distanza. La fine della povera e santa principessa Clotilde era temuta ed aspettata in Paradiso; ma la povera Regina Maria Pia non sembrava dover finire presto! Anzi dopo tante traversie e dolori, sembrava nell’ambiente della sua famiglia e nell’aria dell’Italia, che essa amava di ardente e fedele amore, rivivere e ritrovare un poco di calma. Credo che il dolore della morte della sorella sia stato l’ultimo colpo sopra un organismo originariamente robusto e sostenuto da molta forza d’animo e di carattere, ma logorato internamente, molto più che non si credeva. Sabato mattina (il 1° luglio, ndr) venne ancora a colazione e dopo si ritirò presto, perché soffriva di mal di fegato; ciò che le succedeva di sovente (era ben naturale per quella sequela di grandi dolori): verso sera le venne un po’ di febbre, una febbre intermittente, non buona d’apparenza, ma non allarmante. Il lunedì per due volte ebbe delle crisi di debolezza interna, il martedì però non ebbe mai la febbre, stette tutto il giorno sulla chaiselongue , non in letto, parlando come al solito con tutti, però era tormentata da sforzi di vomito, e i reni non funzionavano da sabato; ciò che impensieriva i medici.

Nella notte le venne una febbre gelata, violentissima, con delirio che le durò sempre e alle otto e un quarto del mattino spirava. Il figlio e la nuora giunsero in tempo a vederla ancora viva! Essa, la Regina Maria Pia, ebbe l’assoluzione in extremis e l’estrema unzione; ma ha tanto sofferto nella vita, che credo abbia già fatto il suo purgatorio in terra; ed era così buona e caritatevole con tutti; e quelle sono cose che credo Iddio Misericordioso ricordi. Che peccato! Era una donna così simpatica e piena di qualità, le volevo molto bene, e sono stata molto afflitta dalla sua morte; però nella disgrazia non poteva essere disposto meglio dalla Provvidenza, perché è morta fra i suoi, in patria, nella regione d’Italia che l’aveva vista nascere ed in questa vecchia casa che essa amava tanto. E chissà quanti nuovi dolori le sono stati risparmiati perché essa soffriva veramente tutto ciò che succedeva in Portogallo». Un documento che, contrariamente al cliché della rivalità ricorrente in diverse biografie a tema sabaudo, getta nuova luce sul rapporto autenticamente d’affetto che legò Margherita alla cognata-cugina e conferma come, con sincerità, a ogni dolore, a ogni perdita la prima regina d’Italia attinga alla fede per trovarvi ristoro.

Nella stessa copiosa missiva Margherita illustra al vescovo di Cremona la sua nuova iniziativa. Quando era stata colpita dagli attacchi di nevralgie, aveva pensato di creare un plesso ospedaliero per la cura di questo disturbo, ma poi, lasciandosi consigliare da medici suoi amici, aveva ripiegato su una struttura di maggiore necessità per la comunità romana: «un dispensario per combattere la tubercolosi», affidandone l’organizzazione e la scelta del personale al professore Ettore Marchiafava. Spiega la regina madre: «I malati vengono lì, sono visitati, si danno loro certe medicine, la zuppa di latte caldo e si insegna loro il modo di propagare il meno possibile il loro male. A Parigi vi è uno di questi dispensari per ogni quartiere e dà ottimi risultati. A Roma, sinora, è il solo; sarà ultimato in questi giorni, mi sembra molto ben riuscito e secondo le ultime norme dell’igiene. Si inaugurerà molto semplicemente il 29 luglio ed entrerà subito in attività: e sarà intitolato “dispensario Umberto I”. Così, almeno se sarà un’opera che potrà fare un po’ di bene, lo farà sotto il nome del Re umberto che ne fece tanto in vita sua. Il luogo è bello, ho potuto trovare un terreno ai piedi del gianicolo; vicino è attorniato dal giardino del Palazzo Corsini. Si vede tutto verde in giro, ed è allegro, sembra di essere in campagna, laggiù».

Nell’agosto 1911, dal suo castello di Gressoney manda altre due lettere a Bonomelli, in una, il giorno 15, mandandogli un calice «molto semplice» per la sua cappella di Nigoline, il paese nel bresciano in cui il vescovo è nato, gli esprime la speranza che «servendosene nel sacrificio della Messa dirà qualche volta al Signore una preghiera per tutti i miei cari presenti e invisibili». Nell’altra plaude al viaggio apostolico del vescovo, costantemente impegnato in sostegno degli emigrati italiani, tra le «colonie operaie» in Svizzera e Germania, di cui lei segue avidamente le cronache sui quotidiani, commentando: «Ho ammirato quanto è grande l’influenza che può avere pure sugli animi e le menti le più accese e disordinate chi vuole, profondamente e rettamente, il bene, secondo ce lo insegna il Vangelo!».

Poi, con singolare apertura, tocca l’argomento delle agitazioni operaie nelle miniere e nelle ferrovie inglesi («colossali scioperi»), che avevano il merito di anteporre nell’obiettivo la conquista dei diritti politici alle richieste sindacali: «Tutta quella vertenza così larga di proporzioni in tutti i sensi, mi sembra essere di palpitante interesse, piena di insegnamenti per il resto d’Europa, per la calma di giudizio e il sentimento di giustizia che regna in quel paese, pure nelle questioni più scottanti; e poi quella questione apre degli squarci veramente impressionanti sul bene e sul male che porteranno gli anni futuri. Fra tutto questo movimento di pensiero e di azioni, si vede però sempre che l’unica vera ancora di salvezza, l’unica luce chiara è l’idea religiosa; lei sola, un giorno dopo che il mondo sarà stanco e scorato dalle lotte, riporterà la calma e avrà vittoria». Anche in Italia il mese seguente esplodono gli scioperi, ma in segno di protesta per la guerra contro l’impero ottomano per il controllo di tripolitania e Cirenaica. dichiarata, di fatto senza approvazione né ratifica da parte del Parlamento, il 29 settembre 1911, è una guerra che invece Margherita vede con estremo favore, fondendo addirittura il suo fervore nazionalista a quello fideistico. Nel conflitto, il 21 aprile 1912, perde la vita Enrico Roberto di Villamarina, figlio della sua amica del cuore. Verga otto giorni dopo la regina: «Quanto dobbiamo essere fieri di essere Italiani, quanto sono singolarmente e inaspettatamente grandi le vie che la Provvidenza per condurre il bene sulla terra!» Quasi fosse la crociata contro gli infedeli musulmani! Poi aggiunge: «La guerra, parola che da sola racchiude tanto dolore e tante stragi, in questo caso nostro quante prove d’animi, quanta fede di cuori, quanta nobiltà, quanta elevazione di sentimenti e di azioni ci ha portati! È una cosa veramente meravigliosa e della quale non si può abbastanza ringraziare Iddio. Adesso speriamo in una vicina e gloriosa pace, che sarà degna corona per tutti quei mesi di sacrifici e di virile pazienza di tutto il Paese. La sua bella lettera, Monsignore carissimo, alla povera Marchesa di Villamarina, è stata un balsamo a quel cuore di madre profondamente ferito per la perdita del figlio. Ringrazio però la Provvidenza d’averglielo preso mentre compiva il suo dovere di cristiano e di Italiano».

La pace arrivò soltanto il 14 ottobre 1912 con il trattato di Ouchy e la conquista dello «scatolone di sabbia» costò numerosi morti e feriti, oltre che segnare il Paese fra contestazioni di piazza, da un lato, e moti d’orgoglio nazionalista, dall’altro. Il 14 marzo 1912, fra l’altro, l’anarchico Antonio d’Alba, incarnando il malcontento per la guerra di Libia, tra via del Corso e via Lata, a Roma, aveva sparato tre colpi di pistola a Vittorio Emanuele III che si recava in landeau con la moglie e il suo aiutante di campo, ugo Brusati, al Pantheon per la commemorazione del genetliaco del padre. L’attentatore tuttavia mancò sia il bersaglio del re, sia quello della regina, che dopo il primo sparo si lanciò davanti al marito per proteggerlo col suo corpo. Margherita commenta con monsignor Bonomelli: «La ringrazio di ciò che mi dice per il Re. Iddio un mese e mezzo fa l’ha preservato da un grande pericolo; perciò la mia riconoscenza verso di Lui è infinita, e le manifestazioni di grande affetto di tutto il popolo italiano hanno lavato ogni traccia dell’orrore per il sacrilego attentato». Con Morabito, altro vescovo suo confidente, si mostra un po’ più fragile: «Le sue espressioni così affettuose pel Re, per me e per tutta la nostra famiglia, mi hanno proprio commossa! Veramente il Signore è stato molto misericordioso verso di noi e ci ha risparmiati da un’orribile sciagura!».

Concluso il conflitto libico, con Bonomelli, cinque mesi dopo, Margherita torna sull’argomento esultando: «Che buono e bel Paese che è il nostro e che bell’esempio abbiamo dato all’Europa in quest’anno di guerra! È molto interessante tutta questa questione dei Balcani: pare d’assistere a un dramma grandioso». In quel duro 1912, alle 18,20 del 14 agosto, perse la madre ottantaduenne. Nei due giorni di agonia della duchessa, la figlia non si era mai staccata da lei e con piglio insistente, pochi minuti prima che spirasse, si era imposta che le fosse data l’estrema unzione, mentre il fratello esitava, non volendo che la madre si rendesse conto dell’imminente trapasso. Per la morte della nonna del re fu indetto un lutto di corte di 120 giorni. Il feretro partì da Stresa il 19 agosto salutato da un’imponente folla e fu poi tumulato a Superga nelle reali cripte accanto al duca Ferdinando di genova, come se il marchese Rapallo, che riposava nel cimitero della città lacustre da un quarantennio, non fosse mai esistito. E non c’è dubbio che anche in questa scelta fu perentorio il volere di Margherita. durante il corteo funebre della duchessa, a torino, una suora di 82 anni, Vittoria Scaglia, zia del vescovo d’Aosta, in corso Moncalieri vacilla e stramazza al suolo. Trasportata in un negozio vicino viene visitata: non c’è più nulla da fare, era morta di ictus. Il 27 agosto, come sempre da quando è rimasta vedova, Margherita, da Gressoney, affida i suoi pensieri sul nuovo lutto al vescovo di Cremona che, alla scomparsa della madre, non potendosi muovere dalla sua diocesi le aveva mandato il fedele monsignor Emilio Lombardi: «La mia buona Madre si è addormentata ed ha lasciato la vita, che però tanto amava, senza sforzi (essi sono tanto dolorosi a vedersi); e credo e spero, gli ultimi due giorni almeno senza sofferenze. ha lasciato un grande vuoto, un grande rimpianto in chi l’ha avvicinata, e nei numerosi suoi beneficati. Era realmente credente, cristiana e cattolica, e molto pia senza ristrettezze di spirito, ed anche molto praticante senza ostentazione; come la sua grande e profonda carità era esercitata con assoluta modestia. Le sue grandi virtù e le preghiere dei buoni Le avranno reso facile e breve la via del Cielo. E quanto è grande, bella, la nostra credenza, che unisce il mondo invisibile col visibile per le vie della preghiera! ora sono tornata a cercare riposo nelle mie care montagne (...) raccomando l’anima della mia cara Madre alle sue preghiere, ne domando anche per me e per tutti i miei cari, per il nostro caro Paese e per i nostri soldati e marinai che (in Libia, ndr) tengono così alto l’onore d’Italia».

Citandone solo un brano, relativo alla religiosità di Elisabetta, Casalegno trasse la convinzione che Margherita scrivendo questa «lettera fredda fredda»18 non nutrisse un’affettività profonda verso la madre. Ma né questo scritto, né soprattutto la costanza delle attenzioni e della vicinanza fra le due possono suffragare questa ipotesi. Al contrario Elisabetta si pone come modello e punto di riferimento tra i più importanti che Margherita abbia mai avuto e sicuramente fu il soggetto che la influenzò di più. Anche nell’amore per la vita che lei stessa sottolineò nella madre. E a conferma del trasporto autentico e profondo che la regina nutrì per la genitrice c’è anche la missiva scritta, sempre a Bonomelli, il 15 dicembre di quell’anno in seguito alla profanazione della tomba della duchessa da parte di anonimi ladri in cerca di pietre preziose. Il fatto fu tenuto completamente segreto: sarebbe stato disdicevole che la pubblica opinione apprendesse di quest’irruzione vandalica nella basilica in cui riposavano da secoli avi e parenti dei sovrani. Si sfogò Margherita: «È stata veramente un’impressione orribile quasi peggio, anzi veramente peggio in un senso di quando la mia buona Madre ha lasciato questa terra. Come si può trovare gente, capace di un orrore simile! Sono stati la causa di tutto quelli stupidi e pettegoli giornali, i quali avevano detto e ripetuto che la mia povera Madre era andata all’ultima dimora carica di gioielli. Per fortuna quei furfanti hanno visto subito che non era vero e non hanno maltrattato quella cara salma, e di ciò ringrazio Iddio con tutto il cuore»19 . Sempre nel 1912, agli sgoccioli dell’autunno, Margherita perse un’altra figura che nella sua vita ebbe un’influenza materna: la contessa Morozzo della Rocca, che con tenerezza, lasciò alla regina madre per testamento una sua collezione di miniature e ritratti, da lei ammirata quando era giovanetta. Margherita, commossa, scrive alla nipote di Irene, il 20 dicembre «che saranno conservati da me preziosamente al ricordo del vivo affetto che avevo per lei (la nonna, ndr) e che lei mi ricambiava altrettanto vivamente». Mentre stende i suoi pensieri sulla madre all’amico monsignore, Margherita si trova ad Arenzano, in Liguria, pur dicendosi «molto contenta di rivedere i miei figli e i nipotini e di tornare a Roma che amo molto», esprime anche «rincrescimento di lasciare questo sito così quieto! In Liguria vi è una grande operosità ed una grande religione; due ragioni che rendono molto simpatica questa parte d’Italia»20. Il clima ligure è un toccasana per i reumatismi e le nevralgie di cui continua a soffrire. Così, investe tutta la sua parte di eredità, arrivatale dal cospicuo patrimonio materno, in una sua dimora marittima in quella regione. E la scelta cadde su Bordighera, località che le era cara dal 1879, quando vi aveva soggiornato per la prima volta col figlio. Margherita vi era tornata spesso, alloggiando al Cap hotel, fin quando, sul finire del 1913, non fu messa in vendita villa Etelinda, che l’aveva accolta quando cercava di riprendersi dai traumi dell’attentato di Passannante. già l’8 dicembre di quell’anno il marchese Ferdinando guiccioli scrisse all’architetto milanese Luigi Broggi, che la regina era vicina all’acquisto e di tenersi pronto a partire non volendo «Sua Maestà prendere alcuna decisione senza aver prima sentito il mio parere».

Tra Margherita e Broggi c’era un intenso e consolidato rapporto d’amicizia, che fra l’altro testimonia l’interesse per l’architettura e la progettazione della regina. In visita alle Esposizioni Riunite di Milano nel 1894, lei e il marito, per esempio, avevano inaugurato il teatro Pompeiano ideato da Broggi per l’occasione. Ma Luigi appuntò pure sul suo diario quanto trasporto avesse mostrato Margherita per il progetto della sede della Banca d’Italia a Milano, al quale stava lavorando nel 1908, tanto da chiedergli espressamente di portarle i disegni nella sua dimora romana: «Aveva fatto preparare nella vasta sala della biblioteca, al secondo piano del suo palazzo, molti tavoli, sui quali io potei distendere molto comodamente tutti miei disegni e quando ogni cosa fu pronta (...) volle vedere tutto minutamente e rendersi ragione di ogni dettaglio tanto nella disposizione degli uffici, quanto nei molteplici speciali impianti». Pochi giorni dopo l’avviso di guiccioli, Broggi si fionda a Bordighera e fa un sopralluogo alla villa Etelinda e al vasto e meraviglioso parco che la circonda. Poi, il 14 si presenta da Margherita per una «lunga seduta». Le spiega tutti i possibili interventi per «un doveroso ingrandimento » dell’edificio: «la regina segue con molta attenzione le mie spiegazioni, ma intuisce con la consueta lucidità della sua mente tutto lo sforzo delle diverse soluzioni che io le presento e a un certo punto m’interrompe: “Lei è convinto che con uno di questi ripieghi potremo arrivare a un risultato che sia davvero soddisfacente?”».

Broggi resta un attimo perplesso, poi le spiega i due difetti strutturali che ha visto nella costruzione esistente: troppo vicina alla strada e non abbastanza elevata per far godere a pieno del panorama marino. Tuttavia, se non l’aveva detto subito chiaramente era per non accendere il sospetto che il suo parere fosse interessato da un punto di vista remunerativo. Margherita, quindi, prese subito la sua decisione: «E allora studiamo la nuova villa e facciamo in modo che dalla mia camera io possa vedere sempre il mare». La vecchia resterà come quartiere generale del personale di servizio. Il 27 gennaio 1914 Broggi presenta a Margherita nel suo palazzo romano il progetto e lei dà la sua piena approvazione. I lavori, affidati all’impresa dell’ingegnere Angelo Giovanelli e iniziati il 30 marzo, procedono «con la massima alacrità». Ai serramenti provvedono ditte del posto, mentre stucchi, tessuti e mobili vengono ordinati a Milano. Nel maggio la regina madre offre una colazione all’aperto a tutti gli operai per festeggiare la posa del tetto e il 20 novembre distribuisce loro dei doni in occasione del suo sessantatreesimo compleanno. La villa fu completata in ogni dettaglio alla fine dell’ottobre 1915, ma l’inaugurazione ufficiale fu nel febbraio 1916. Lo stile prescelto era il cosiddetto barocchino.

Con la sua linea quadrata, Villa Margherita si presenta all’esterno né severa né massiccia, ma «piena di sole e di gioia», tra i fiori e alberi esotici, ad appena un chilometro dal mare. Conta quattro piani: un sotterraneo con grandi finestre fuori terra, con i guardaroba, le stanze da stiro e da lavoro e gli impianti del riscaldamento e dell’ascensore; un piano rialzato con la grande hall, la sala d’attesa per le udienze, la biblioteca, la sala per il ricevimento e quella più ampia per le feste, infine la sala da pranzo; poi un primo e un secondo piano, con gli appartamenti reali, e infine un ampio terrazzo dal quale si può accedere, attraverso un ponte, direttamente nel parco. Nella sala d’aspetto, nascosta da una porta a coulisses, la cappella privata sul cui altare troneggiava un dipinto di gesù crocifisso scelto personalmente da Margherita e acquistato dalla ditta Rambaldi di Bologna. I piani alti, collegati da un regale scalone di marmo bianco, ripetevano, tutti, per estro di Broggi, la stessa hall del pian terreno, su cui si aprivano i «quartini».

Quello «speciale», destinato a Margherita, era al primo a sinistra, composto da un’anticamera, uno studio, una camera da letto e un gabinetto da toilette; gli altri tre, più piccoli, erano riservati alla famiglia reale. gli appartamenti sopra, invece, alla dama d’onore e agli altri nobili della corte in servizio. C’era poi tutta un’ala dedicata alla cucina, unita alla villa nella parte seminterrata. una delle novità tecnologiche più ammirate furono i campanelli elettrici a parete per chiamare il personale nelle stanze. Per l’arredamento, assecondando i gusti di Margherita, Broggi privilegiò le sete, i damaschi e le tinte naturali nella tappezzeria, le laccature chiare, crema o bianco giglio, nelle aree destinate al ricevimento, azzurrina e oro zecchino nella vasta libreria, il cui vanto erano due splendidi lampadari di Murano. Lo spazio prediletto dalla padrona di casa era l’incantevole loggia dove amava conversare, coltivare e curare i fiori. un amore ricambiato, quello per la botanica, tanto che nel 1904 il celebre vivaio belga Soppelt & Notting le aveva dedicato una rosa molto rara. Nel terrazzo, invece, Margherita si recava spesso anche solo per respirare a pieni polmoni la brezza marina e o iniziare le sue passeggiate sino al parco, servendosi del ponte, da sola o con gli ospiti che accolse negli undici anni che vi soggiornò. Il primo, a villa appena ultimata, fu l’archetto ideatore della dimora, dal 22 ottobre 1915. Il quartino che gli fu riservato in quell’occasione, al secondo piano, si chiamò d’allora in avanti, per vezzo di Margherita, «camera Broggi» e gli venne messo a disposizione ogni volta che tornò alla villa per soggiornarvi. L’amicizia tra la regina madre e Luigi, nato come lei nel 1851, si consolidò con quest’impresa. Margherita donò anche un suo anello alla seconda moglie dell’architetto e quando lui preparò un album con le immagini della dimora nelle varie fasi della costruzione sino al completamento, lei volle vergarvi questa dedica: «Quando voglio pensare a qualcosa di piacevole e di riposante mi viene subito davanti agli occhi Bordighera e mando un grazie di cuore al comm. Architetto Luigi Broggi, il quale con tanta intelligenza, tanto vero e fine sentimento d’arte e con sì gentile affettuosa devozione ha ideato e fatto sorgere quella bella casa, tanto piacevole ad abitare. Margherita. 18 gennaio 1923 – Roma»24 .

La regina vi accolse teste coronate, suoi parenti e non. Anche il gospodar Nicola del Montenegro e la moglie Milena che, alla fine della prima guerra mondiale, videro cancellare il proprio regno annesso alla Serbia sotto la corona dei Karađorđević, e andarono in esilio in Costa Azzurra. Quando morirono, l’uno nel 1921, l’altra nel 1923, fu lei ad aiutare Elena perché avessero adeguati funerali e fossero sepolti nella chiesa ortodossa di Sanremo. Bussò alla villa ligure della regina madre anche il Corcos che volle ritrarla di nuovo nel 1922. Fu invece Sua Maestà ad andare in visita nello studio-dimora di Pompeo Mariani, pure lui stregato da Bordighera, dove morì nel 1927. In quell’occasione, si riferì, l’artista fece aspettare la regina madre per ben 10 minuti, «il tempo di spazzolarsi la barba, sistemare il gilet e adornarsi con una sciarpa». Per questo fu ricordato da allora come «il pittore che fece aspettare la regina». Per una svista, Casalegno indica anche giacomo Viale, il leggendario «fratino» della città ligure, al quale tuttora è dedicata una piazza con la sua statua accanto a quella della chiesa di Bordighera Alta, come un «intimo di Villa Margherita»25, ma quando morì il francescano, nel 1912, la regina non aveva neppure acquistato villa Etelinda. tuttavia la regina e il religioso, scomparso in fama di santità, ebbero effettivamente trasporto l’uno per l’altra. don Viale le era stato spiritualmente vicino in quel suo primo soggiorno bordigotto di 3 mesi dal settembre 1879. E Margherita, al momento di ripartire per Roma, gli aveva donato un artistico calice d’oro. Poi si erano rivisti durante i frequenti soggiorni della regina al Cap hotel. don Viale, quindi, poté sempre contare sul generoso contributo di Margherita nelle sue tante iniziative umanitarie, come l’asilo notturno, l’ospizio per anziani o la Casa della Provvidenza, poi trasformato in ospedale civile, che fondò a Bordighera.

La chiesetta di Sant’Ampelio, restaurata sempre su impulso dell’intraprendente padre giacomo, fu prediletta dalla regina per assistere in tranquillità alla Santa Messa. A Bordighera, Margherita risiedette, praticamente in pianta stabile, negli anni della grande guerra, ospitando anche la nuora e i nipoti, quando il figlio raggiunse l’esercito alle prese con gli austriaci sul fronte del Piave. Negli anni a venire, invece, vi passerà la primavera e parte dell’autunno, spostandosi da lì ora a Stupinigi, ora a gressoney, ora a Roma. dalla sua villa bordigotta raggiungeva spesso le cerimonie e gli eventi che si tenevano nelle località circostanti: Seborga, Borghetto San Nicolò, Sasso, San Biagio, ospedaletti, Sanremo. tra i veri assidui frequentatori del buen retiro ligure di Margherita ci fu senz’altro giovanni odello, uno dei suoi medici curanti, ma anche amico fidato, «consigliere», scrisse giovanni Artieri, «spesso interpellato, ma non sempre ascoltato»26. odello, specialmente negli ultimi anni di vita della regina, andava ogni giorno da lei, quando terminava il suo lavoro di direttore all’ospedale civico di Bordighera nel cui organico era da 25 anni.

Riferì ancora Artieri: «La durata delle sue visite alla villa serviva agli abitanti di Bordighera per conoscere le condizioni di salute di Margherita. Se la visita era breve, Margherita evidentemente stava bene, se era lunga, il contrario»27. Nel 1913, prima di andare a Bordighera per dedicarsi all’acquisto della dimora dei suoi sogni, la regina madre è stata come sempre a gressoney, dove riceve, il 10 settembre, la visita della cugina Matilde di Sassonia, figlia di re giorgio, uno dei fratelli di sua madre. «È coltissima: sa persino l’ebraico, ed è molto pia. L’ho condotta a vedere il Santuario di oropa, che è veramente un bellissimo luogo e che ispira molta devozione: mi piacciono i santuari antichi perché si pensa a tutte le preghiere che si sono alzate al cielo attraverso i secoli e l’aria ne sembra impregnata », scrive di lei a Bonomelli che, fra l’altro, in viaggio in germania, ha incontrato in quei giorni il fratello sacerdote della principessa sassone, Max. «Io lo conosco poco», commenta la regina, «ma dicono sia intelligente ed enormemente colto; certo è un sacerdote pieno di volontà di fare il suo dovere e molto caritatevole»28. In quel periodo legge la vita di Adriano VI data alle stampe quell’anno da Pier desiderio Pasolini dell’onda, «molto ben scritto e molto interessante, benché quel Papa nordico, piovuto nel sole d’Italia mi sembri molto duro e rigido; era però un galantuomo che voleva il bene; e gli altri non glielo lasciavano fare».

Geremia Bonomelli torna a parlarle del duca degli Abruzzi, avendo in mente di coinvolgerlo in un suo progetto benefico per l’opera emigranti italiani. E Margherita approva, tributa altri elogi a Luigino. Neppure il suo debole per il nipote, tuttavia, la spinse a mettere da parte il suo rigoroso rispetto delle tradizioni dinastiche, nel sostenerlo mentre cercava di ottenere invano il consenso del cugino re alle nozze con l’americana Katherine Elkins. Per lei è inconcepibile che il nipote sposi una «non principessa». In suo figlio Vittorio Emanuele, invece, prevale la diffidenza per gli Stati Uniti. Il duca degli Abruzzi, quindi, è costretto a rinunciare al suo sogno d’amore con Katherine, divampato nei primi anni dieci del XX secolo. Dei boatos di cui fu oggetto è rimasta traccia nell’archivio del ministro della Real Casa, Alessandro Mattioli Pasqualini, che succedette a Ponzio Vaglia nel 1909. Mattioli Pasqualini, nel 1913, conservò un articolo del Washington Post e altri ritagli di giornali d’oltreoceano, segnalatigli dall’ambasciatore italiano presso gli Stati uniti, marchese Cubani Confalonieri. Questi mostrò un certo zelo anche nell’informarsi delle nozze del conte di Villafranca, figlio del defunto principe Eugenio di Savoia Soisson con Susan dwight Bliss, erede del ricchissimo imprenditore, george, sulle quali Vittorio Emanuele III non ebbe nulla da eccepire, essendo lo sposo fuori dalla linea di successione, in quanto nato da un’unione morganatica30. Nel novembre 1913, Margherita torna a Stupinigi e l’11, giorno in cui suo figlio compie 44 anni, riscrive al vescovo di Cremona, inquieta sia per lo scenario internazionale – con il governo italiano costretto a barcamenarsi tra le avance di Francia e Inghilterra, da un lato, e quelle dell’Austria, dall’altra, che vorrebbero coinvolgere l’Italia per ragioni opposte nella seconda guerra balcanica – sia per quello interno con le prime elezioni a suffragio maschile e la sospensione del non expedit in alcuni collegi, appena conclusesi, dopo un nuovo periodo di forti agitazioni sindacali.

«Quante cose in questi ultimi giorni! E quanta elettricità, in Italia, nell’aria, in Italia e in tutta l’Europa, mi pare! dopo l’aiuto della Provvidenza, che protegge visibilmente il nostro Paese, credo all’enorme somma di buon senso, che il nostro popolo ha saputo riunire attraverso i secoli e che, nelle occasioni necessarie si mostra in tutta la sua profonda utilità» . Peccato non siano ancora emerse le lettere scritte da Bonomelli alla regina. tra i due si continuò a trattare anche l’argomento della pacificazione tra lo Stato e la Chiesa, che da un punto di vista ufficiale aveva fatto pochi passi in avanti, anche se la tensione era visibilmente calata. Margherita, infatti, in una lettera al vescovo datata 24 maggio 1914 allude a delle «lettere che mi fa tanto piacere di veder tornare nelle sue mani, Monsignore, e sono tanto felice di pensare che non sono andate nelle mani di gente che ne avrebbero potuto fare motivo di noie per l’Eccellenza vostra». Le aveva consegnate lei stessa, con le proprie mani, a monsignor Lombardi nella sua dimora capitolina. Anche quell’anno la regina Madre, in primavera inoltrata, andò a Salsomaggiore per le cure termali. In una missiva del 24 maggio al fidato presule chiede: «Chi sa cosa porterà quest’anno nel mondo? Speriamo pace; mi sembra però che vi è molta agitazione negli animi e da tutte le parti del mondo».

E non si sbagliava. due mesi dopo, il 28 luglio, con la dichiarazione di guerra dell’Austria alla Serbia, inizia il primo conflitto mondiale. Che posizione assunse Margherita nel grande dibattito nazionale tra interventisti e neutralisti che segnò l’Italia sino all’ingresso in guerra il 24 maggio 1915, dopo aver denunciato la triplice Alleanza ed essere passata dalla parte del’Intesa? Filippo Crispolti riferì: «da tutti si sapeva che ella, pur vietando a se stessa di ingerirsi in decisioni spettanti al Re solo, aveva, fin dal principio del conflitto mondiale, sospirato che per la dignità del paese e della monarchia si corresse alle armi»33. Von Bülow, invece, annotò: «Margherita teme che la guerra si risolva in un eccessivo sviluppo delle idee democratiche». Casalegno afferma di credere più alla testimonianza del diplomatico tedesco che a quella del parlamentare italiano e si dice convinto del fatto che, tutto sommato, la regina madre avrebbe preferito che l’Italia mantenesse la neutralità35. Questa ipotesi pare comprovata anche da quanto Margherita stessa vergò al vescovo di Mileto, alla fine dell’agosto 1914, mentre i cardinali, in seguito alla morte di Pio X, erano riuniti in conclave: «Monsignore! Che orrori succedono nel mondo, quanta barbarie, quante stragi! Che la nostra Civiltà stia per finire?... Fra tutto quel frastuono di guerre ingiuste si eleva calma, maestosa la voce della Chiesa che proclama il nuovo pontefice (sarà Benedetto XV, ndr). In questo momento fa tanta impressione; sembra l’Ideale Cristiano Spirituale che si eleva al di sopra della brutalità delle passioni materiali e sanguinarie. Speriamo che il nuovo Pontefice possa avere una influenza pacifica! E speriamo che Iddio grande protegga l’Italia e ci tenga lontani dalle guerre e dai guai che verranno in seguito!»36. Nella stessa missiva chiede a Morabito di pregare non solo per i cari scomparsi ma anche per «quelli che vivono nella vita agitata e travagliata di questi tempi affinché Iddio li aiuti in tutte le loro azioni per il bene della nostra cara patria!».

È consapevole, quindi, della scelta difficile che dovrà fare suo figlio, anche se lei vorrebbe l’Italia alla larga dal conflitto. Pure quando il Paese è già in guerra da oltre due mesi, scrivendo ancora a Morabito da Racconigi, il 4 settembre 1915, Margherita non pare entusiasta della parentesi bellica: «Sono proprio commossa delle belle parole che (...) dice per il Re e per i nostri soldati, questi nostri soldati che danno a tutto il mondo un così bell’esempio non solo del più grande coraggio, del più sublime amor di patria, ma pure della maggiore umana civiltà; perché dicono che si mostrano tanto misericordiosi verso i nemici prigionieri e feriti ed hanno molto merito di ciò fare, perché i nostri avversari non si mostrano certamente altrettanto misericordiosi verso di loro. Ma che guerra spaventosa e crudele. Quando si pensa che Iddio ci ha permesso di fare tanti progressi nel sapere e nelle scienze, e che i popoli, reputati finora più civili ed illuminati, tradiscono Iddio...». In realtà, al di là di quelle che furono le perplessità politiche e religiose di Margherita a ridosso dell’ingresso in guerra dell’Italia, il suo entusiasmo e il suo sostegno crebbero con gli esiti favorevoli che andavano maturandosi sul campo di battaglia, rendendo sempre più concreta la chance di realizzare il sogno di sottrarre all’Austria le terre irredente, in una nuova ventata risorgimentale.

Allo stesso vescovo Morabito cui aveva esternato le sue perplessità sulla guerra, mandandogli un’offerta di 5 mila lire, aggiunge alla data della breve epistola di accompagnamento, 24 maggio 1917, il significativo commento: «Secondo anniversario della nostra guerra per la giustizia e la libertà». Margherita, inoltre, fu totalmente intrigata ed esaltata dalla scelta del figlio di partire per il fronte, costruendosi così la fama di «re soldato». tanto che, in altre epistole indirizzate al vescovo calabrese, non nasconde la sua esultanza, seguendo gli scontri tra l’esercito italiano e quello austriaco con slanci da «tifosa». Vergò il 4 maggio 1916: «oggi la protezione di dio si è manifestata all’Italia in quel Bollettino magnifico di questa mattina, ed in quello ancora di questa sera; le nostre preci di ringraziamento salgano a Lui! È un grande paese l’Italia! E come è grande, magnifico, generoso il nostro Esercito! Preghi per i nostri Soldati, Monsignore, per la Vittoria nostra, e per quella della giustizia in tutto il mondo. Raccomando pure alle sue preghiere il nostro Re e tutti i miei cari...».

E nel giugno 1917: «Speriamo che Iddio seguiti a proteggere il nostro caro paese e la nostra giusta causa e che le nostre vittorie ci conducano ad una gloriosa e radiosa pace che farà maturare e tanto bene il buon seme di tanti eroismi e tante vite generosamente offerte alla grandezza della patria. oggi entriamo nel terzo anno di guerra! Non solo i nostri soldati danno il più grande onore all’Italia, ma il popolo italiano tutto, dà un magnifico esempio al mondo di calma e forza d’animo...». Alla figlioccia daisy di Robilant, in una delle sue rarissime lettere in italiano, rimasta finora inedita, il 20 luglio 1918, Margherita comunicherà tutta la sua gioia per l’epilogo della grande guerra favorevole all’Italia: «hai ragione di dire che le belle, gloriose notizie di questi ultimi giorni allietano l’anima pensando alla grandezza della nostra patria ed al valore dei nostri mirabili soldati! Viva l’Italia e i suoi figli, degni di tanta Madre!».

D’altra parte era stato sempre nella sua forma mentis propendere per eroiche imprese da parte dell’esercito. È lecito quindi supporre che, svolgendosi il colloquio con von Bülow prima che il governo italiano intervenisse accanto alle forze nemiche della germania, abbia difeso la scelta neutralista del figlio, eccependo, con conservatori come lei, delle preoccupazioni che per altro si riveleranno fondate: alla fine della grande guerra, crolleranno tre storiche e potenti monarchie, in Russia, Austria e nella stessa germania. Con Crispolti o con gli altri opinion leaders italiani con cui era in contatto da tempo, invece, non aveva alcun bisogno d’indossare la maschera diplomatica e senza dubbio parlò più liberamente, sapendo che condividevano in pieno il suo slancio per la causa irredentista e la grandezza italica. oltre che a Morabito, allo scoppio della grande guerra, Margherita aveva espresso le proprie ansie umanitarie per la violenza del nuovo conflitto a monsignor Lombardi, scrivendogli da Bordighera il 26 novembre 1914, poco dopo la scomparsa di Bonomelli: «Che orrore a proposito di carità cristiana tutte quelle guerre che coprono di sangue e di rovine il mondo, sembra di vivere in un sogno di terrore, e chi sa quanto durerà quell’orrore!».

Tenendosi sempre informata della malattia del vescovo di Cremona, da Bordighera, dove l’aveva accolto poco tempo prima, Margherita, il 4 giugno di quell’anno, avendo saputo che si registrava qualche piccolo miglioramento, gli aveva vergato: «Parto questa sera (...) per ritornare a Roma, ma prima di lasciare questo bel luogo, che mi ricorda la cara visita dell’eccellenza vostra, voglio dirle (...), quanto mi rincresceva di saperla sofferente e quanto sono felice di saperla in convalescenza. Il giorno di Pentecoste in questa bella e pulita chiesa di Bordighera, ove cantavano tanto bene, durante la funzione, ho tanto pregato per la sua preziosa salute. (...). Qui fa bellissimo, tutto è quiete; in questa stagione non vi è nessuno, le case, gli alberghi, i negozi sono chiusi; ed in questa grande tranquillità si vede una profusione di fiori magnifici; ed il mare è così bello ed il sole così dorato! oh che bel paese è l’Italia! Ed è anche un paese buono e pieno di quel buon senso, che fa superare tutte le difficoltà»42 . Inguaribile ottimista, dunque. Riguardo al privato come alle sorti della patria, nonostante le prove dolorose che vive. Il vescovo di Cremona si spegne il 3 agosto 1914 e, venti giorni dopo, mentre era con lei al Castello Savoia, a gressoney, nello stesso mese fatale che già le aveva portato via il barone Luigi Beck-Peccoz e la madre Elisabetta, muore, pochi giorni dopo essere stata colpita da un infarto, anche la sua «ombra» di tutta una vita: donna Paola Pès di Villamarina, nata Rignon. Aveva 76 anni e dal 1868 era la sua dama d’onore. Per questo Margherita pensò che soltanto la sua figlia nubile, Maria Cristina, potesse sostituirla. Quanto la segnò questa perdita si evince pienamente da ciò che scrisse al vescovo di Mileto, giuseppe Morabito: «Monsignore, ringrazio ben di cuore l’Eccellenza Vostra della parte affettuosa e pietosa che ha preso al mio veramente molto grave dolore: perché l’ottima e cara Marchesa di Villamarina era stata un’amica e compagna fedele e devota per quarantasei anni di vita, dividendo con me gioie e dolori e la sua dipartita mi colpisce sino in fondo all’anima, lasciando presso di me un vuoto che nulla può colmare; essa è morta dopo breve malattia, ed ha fatto la fine di una Santa, ha visto la morte venire e l’ha guardata in faccia serenamente, coraggiosamente con uno stoicismo Cristiano e una Fede così grande e così salda e profonda da lasciare in chi l’ha vista e sentita una grande e salutare impressione. ha chiesto lei stessa di ricevere i Sacramenti, li ha ricevuti tutti con una devozione edificante, poi ha pensato a tutto ed a tutti, dando lei stessa disposizioni per ciò che voleva per il dopo. Iddio misericordioso l’ha certamente accolta nelle sue braccia, perché è difficile vedere una vita più onesta e diritta, una fine più Cristiana della Sua».

Il dolore per tutti i lutti subiti, risolto nell’incrollabile fede, è palpabile anche nella lettera che spedì nel novembre successivo a monsignor Emilio Lombardi: «La vita è seminata nel suo cammino dalle tombe delle persone alle quali si è voluto bene, deve essere così, ma però (sic) come l’essere umano ripugna a credere alla partenza da questa vita dei nostri cari amici o parenti! Per me è una delle prove che la vita continua al di là del grande velo che ci nasconde il mondo della Luce e della pace eterna! Sono stata il 21-XI alla Benedizione in quella piccola chiesa dei Francescani di terra Santa, ove la dette il nostro tanto rimpianto Monsignore (Bonomelli, ndr) l’anno passato! Quanti ricordi, vi era Lui e vi era la mia cara e buona Marchesa quell’amica di tanti anni fedeli! Quanti vuoti!»44. Il 29 giugno 1922 Margherita andrà a Firenze a vedere nello studio di domenico trentacoste, il monumento funebre di Bonomelli, eseguito dallo scultore per il duomo di Cremona. ugo ojetti tracciò di quest’evento una coinvolgente cronaca: «È giunta in una sua automobile alta e spaziosa, nobilmente antiquata, bianca filettata di verde, che si chiama “Sparviero II”, come le sta scritto dietro e che occupa tutto il viale del giardinetto suburbano davanti allo studio (...). Qui a Firenze solo le autorità danno a Margherita il titolo di Regina Madre. La folla che l’aspetta su tutte le strade dove prevede ch’ella passerà, la chiama la Regina Margherita e non c’è rimedio (...). Le Regina vestita di nero, il collo cinto delle sue perle famose, sui capelli bianchi un cappellino tondo a fiori grigi e viola, che sa un poco di Winterhalter e di Secondo Impero, gira attorno alla statua giacente, di cera nera, lucida come fosse già bronzo, d’una modellatura tanto ferma e imponente che par tolta di sopra un sarcofago quattrocentesco. “Bella, bella”, mormora la Regina. “E degna di lui”. Si ferma davanti alla scritta latina che andrà sotto al sarcofago: Adest Monet Ad bonum urget. E pronta la traduce. Poi, esperta d’arte e di studii d’artisti, s’allontana, trae dalla sua borsetta un piccolo binocolo, e con quello guarda ancora la statua. Fuori nel giardino i carabinieri trattengono a stento una folla di bambini usciti da una scuola vicina, e quando la Regina appare diritta, rosea, i belli occhi chiari, lenti e sorridenti, i bambini scoppiano a saltare e a gridare: “Viva Margherita!”. Come nel 1868».

Nel suo ventennio di vedovanza, comunque, ben oltre il periodo della grande guerra, la prima regina d’Italia mantenne inalterato il suo trasporto per l’esercito e il sentimento nazionalistico che l’avevano sempre animata. L’archivio della sua Casa documenta ampiamente i rapporti personali della regina madre con le alte sfere militari fin dal 30 maggio 1901 quando era stata varata a la Spezia, la corazzata Regina Margherita. In quell’occasione il ministro della Marina telegrafò al suo cavaliere d’onore: «Prego d’informare Sua Maestà la Regina Margherita che è scesa felicemente in mare la nave che porta l’augusto Suo nome, il quale sarà per essa augurio di vita gloriosa e nobile speme sulla via del dovere a coloro che dovranno formarne lo stato maggiore e l’equipaggio». Il marchese Ferdinando guiccioli rispose: «Avendo rassegnato a Sua Maestà la Regina Madre il telegramma della Eccellenza Vostra, Sua Maestà m’incarica di ringraziarla e aggiungere quanto segue: Per la gran nave che scese felicemente in mare, gloria della marina italiana ed onore dei nostri bravi marinai, formo nel mio cuore ogni augurio di prosperità e di fortuna. Possa essa portare la nostra bandiera alle feconde lotte della pace e del lavoro per la giustizia, possa portarla ai perigli della battaglia, ove siano diritti da difendere e glorie da conquistare»46 . Appena compiuto il settantesimo anno d’età, Margherita, combinando la suggestione della grandeur italica con la voglia di fare sempre nuove esperienza si prestò, nel golfo di Sanremo, a un’immersione a bordo di un sommergibile della Regia Marina italiana, l’Angelo Emo, comandato dal capitano di corvetta guido Bacci. Era il 21 novembre 1921, in occasione delle esercitazioni effettuate alla squadriglia. Per commemorare la partecipazione di «Sua Maestà la Regina Madre», durante la prova fu posta una targhetta bronzea sulla torretta dell’unità. I valori di sempre e il coriaceo conservatorismo di fondo che Margherita aveva coerentemente palesato in tutta una vita, comunque, furono alla base della simpatia con cui guardò fin dagli inizi a Benito Mussolini e al fascismo. «Quando non mi ero ancora fatta un’idea della organizzazione fascista », raccontò lei stessa pochi anni prima della scomparsa, «cominciai a vedere dei vispi giovanotti che, in camicia nera e bastone littorio, si trovavano alla mia uscita dalla chiesa, dove allora sentivo messa a Bordighera, e mi salutavano romanamente. Mi piacevano e ne trassi buoni auspici»47. I miti e i simboli sui quali si fondò l’ideologia del partito-regime totalitario, Margherita li aveva abbracciati da tempo e per giunta, come hélène ed Emanuele Filiberto d’Aosta e tanti altri aristocratici e conservatori di quel tempo, vide nel grintoso, appassionato e decisionista Mussolini una sorta di novello Crispi, l’«uomo forte» mandato dalla Provvidenza, in cui la regina credeva ciecamente, di fronte all’avanzata socialista.

«Lo squadrismo fascista», ha scritto efficacemente Casalegno, come movimento autoritario, «doveva apparirle tanto più soddisfacente per la sua organizzazione paramilitare e per il suo bagaglio di romanità». Benedetto Croce spiegò che in gioventù aveva visto Margherita «perla di virtù», poi si era reso conto che «dalla fiera carducciana» era venuta fuori «una fiera reazionaria». In realtà non c’era stata alcuna metamorfosi nel pensiero della prima sovrana italiana, la sua adesione al fascismo è in perfetta soluzione di continuità col suo passato. Vittorio Emanuele III, invece, ebbe un atteggiamento diverso, più dubbioso: intanto per il legalismo con cui si appellerà sempre alla lettera dello Statuto, poi per le stesse ragioni che l’avevano portato, dopo il regicidio, a preferire un governo Zanardelli a una reazione autoritaria, che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sicurezza della Corona e dell’assetto nazionale. Inoltre, ebbe il suo peso una certa antipatia personale per l’arroganza, l’egocentrismo e la presunzione del futuro duce. Tuttavia anche il «piccolo re» cedette alle pressioni della sua corte e all’inganno: gli fu fatto credere, dai vertici militari, quando poteva decretare lo stato d’assedio mentre si trovava a San Rossore e i fascisti marciavano su Roma, che la Capitale fosse già in mano agli squadristi neri e che se non avesse dato a Mussolini l’incarico di formare il nuovo governo sarebbe divampata la guerra civile. Vittorio Emanuele III commise l’errore di tanti liberali della sua generazione: pensare di poter «costituzionalizzare» il fascismo, dopo averlo usato per sbloccare l’impasse provocata da una cronica instabilità governativa. È un fatto storico comunque che, riunendosi a Bordighera il 18 ottobre, dieci giorni prima della storica marcia delle camicie nere, per decidere il da farsi, i quadrumviri fascisti, Emilio de Bono, Italo Balbo, Michele Bianchi (rappresentato da Attilio teruzzi, il vicesegretario del partito) e Cesare Maria de Vecchi di Valcismon, il più monarchico fra loro, in due decisero di andare dalla regina Madre. La visita e le sue motivazioni vengono così spiegate da de Vecchi nelle sue memorie: «tramite il conte Mario Nomis di Cossilla (gentiluomo di corte di Margherita, ndr) chiesi udienza alla Sovrana per me e per de Bono. Fummo ricevuti subito e approfittai di quell’udienza per mettere al corrente la Regina Madre di quanto stava maturando, convinto che lei, a sua volta ne avrebbe informato il Re. Era l’unico mezzo, questo, per scongiurare un urto fra forze fasciste e reparti dell’Esercito e per far sì che la crisi, ormai inevitabile, rimanesse circoscritta all’ambito governativo con carattere esclusivamente politico.

La Regina fu parca di parole; disse di aver letto il nostro regolamento di disciplina pubblicato su Il Popolo d’Italia e poi mi assicurò che nel più breve tempo possibile avrebbe fatto l’importante ambasciata. Il tono dei suoi brevi discorsi denotava una viva simpatia per il Fascismo e per il nostro atteggiamento nei confronti di coloro che ogni giorno mettevano a repentaglio la vita e la continuità dello Stato. Al momento del congedo, de Bono chiese alla Sovrana di benedirci e la Regina, con la sua voce pacata e un po’ stanca, disse: “Andate, io sono sempre per le cose buone e belle!”. Non avevo voluto di proposito che Balbo e teruzzi ci accompagnassero durante la visita; Balbo era uno sfegatato repubblicano e teruzzi lo era “tendenzialmente”, cioè di riflesso. Loro sarebbero venuti volentieri, ma si piegarono davanti alla mia scusa che non disponevano di vestiti adatti per presentarsi a una Regina». Il 20 ottobre sera, sotto una pioggia torrenziale, i gerarchi neri partirono da Bordighera per Firenze, dove si ricongiunsero con Mussolini per dirigersi poi verso Roma e Napoli. Non sappiamo se, e in quali termini, Margherita effettuò «l’ambasciata» col figlio. Ma è senz’altro da escludere che l’influenza della madre sia stata determinante nella decisione che prese il figlio, con realismo e senza alcuna enfasi, ascoltando soprattutto il parere del suo aiutante di campo, dei leader politici e degli alti ufficiali che godevano della sua fiducia, essendo, d’altronde, psicologicamente refrattario, come si è detto, ad accogliere consigli politici da parte delle donne di famiglia.

I ricordi di de Vecchi, comunque, chiariscono che non fu Margherita a invitare i quadrunviri a colazione, come invece riferì Italo Balbo, ma furono loro a bussare alla sua porta. Considerando il suo consolidato sentimento monarchico, Cesare Maria avrebbe certamente riferito la lusinghiera circostanza di una convocazione spontanea da parte della regina madre, senza inventare quella dell’udienza concessa, con tanto di nome del gentiluomo di corte allora effettivamente in servizio, al quale ne presentò domanda. d’altra parte Balbo, nel suo diario, sostiene di aver rifiutato l’invito con la scusa di aver messo «nella valigetta» solo «il puro necessario», mentre de Vecchi lo descrive desideroso di trovarsi al cospetto di Margherita, nonostante il suo accanito repubblicanesimo. Il fascista aviatore, comunque, annotò circa la visita a Sua Maestà dei suoi compagni: «I miei camerati di ritorno mi raccontano le straordinarie e commoventi cortesie della Regina. Ella ha avuto la delicatezza di non sfiorare neppure con il più piccolo moto di curiosità i motivi che ci trattengono a Bordighera. Ma la sua fine intelligenza, ricca di intuito, deve avere squarciato per proprio conto il mistero. de Bono e de Vecchi lo hanno compreso nelle sue parole di addio, quando ha formulato i più grandi auguri per la realizzazione dei nostri fini “che” – sono sue parole – “non potevano che essere indirizzati alla salvezza e alla gloria della Patria”».

Da parte fascista, in ogni caso, non trova alcuna conferma l’ipotesi avanzata da vari storici che Margherita abbia versato anche dei contributi in denaro al movimento fascista. un’attenta riesamina delle carte amministrative della sua casa mostra che gli esborsi della regina madre tra il 1921 e il 1923 furono destinati a tutt’altra causa. Si va dai sussidi all’Associazione Nazionale tubercolotici, a quelli all’orfanatrofio privato agricolo Sacra Famiglia di Roma, o al Comitato di soccorso per le Missioni per la cui lotteria benefica, a Bologna, nel maggio 1923, fece spedire anche «astucci 12 contenenti sei posatine d’argento » alla sua dama di palazzo, marchesa Cattani Marconi. Partecipa alla fiera per raccogliere i fondi destinati al monumento ai caduti della grande guerra di tortona, nell’aprile dello stesso anno, offrendo un «orologio placca argento da tavolo» che le costa 145 lire, finanzia le manifestazioni ginniche della Società sportiva bordigotta Forti e Liberi (nome che dovette evocarle tragici ricordi, ndr) per la festa di Sant’Ampelio, sostiene la Società Romana di Nuoto, eroga sussidi a ospedali, famiglie indigenti, ma non vi è alcuna traccia di denaro versato alle associazioni fasciste. L’unico contributo a sfondo vagamente politico è quello di 250 lire, elargito come socia benemerita, il 24 aprile 192353, alla Lega Italiana per la tutela degli interessi Nazionali fondata nel giugno 1920 sulle ceneri della storica associazione irredentista Trento-Trieste, con l’obiettivo di dedicarsi alle comunità italiane all’estero e, soprattutto, di adoperarsi in favore dell’espansione dell’economia patria. Questa lega diventerà di lì a breve uno strumento solerte della diffusione del credo fascista oltre frontiera. È indiscutibile, invece, il feeling particolare che legò personalmente Margherita a Benito Mussolini.

Ne ha lasciato una significativa testimonianza il Crispolti raccontando che in un’udienza concessagli al principio del 1923 dalla regina madre, lei gli raccontò di essere arrivata in ritardo al convegno promosso da «un comitato di signore», poiché si era incontrata fortuitamente col capo del governo alla stazione termini e quindi di «essersi trattenuta a lungo con lui». Consapevole dello snobismo che ancora certe aristocratiche ostentavano per le origini, sia familiari sia politiche (nel socialismo), di Mussolini aveva concluso, tentando di usare la propria influenza per farne cambiare l’atteggiamento: «tutte le volte che con lui mi posso trattenere è un grande piacere per me». Al Crispolti, inoltre, spiegò: «“Egli (Mussolini, ndr) è della regione da cui nascono i grandi condottieri”. Parlandomi della prima visita di obbligo che le fece cogli altri ministri, mi aggiunse: “Volevo vedere come si contenesse un uomo vissuto sempre così lontano dalla formalità, perché quantunque l’etichetta sia una cosa secondaria rispetto ai grandi uffici di governo, anch’essa può servire a riconoscere le attitudini dei personaggi. E con mio stupore mi parve uno che non avesse fatto altro che vivere a Corte”. (La regina, ndr) Mi congedò accennandomi alle grandi speranze che l’Italia doveva riporre in lui».

Accecata dalla simpatia per Benito che pareva incarnare la sua vecchia speranza di un condottiero capace di guidare la riscossa d’Italia, Margherita, dunque, lo vide persino inappuntabile nel bon ton, contrariamente alla stessa moglie del duce, donna Rachele, che nelle sue memorie ne descrisse il fastidio e gli imbarazzi di fronte alle regole e agli usi della corte. Da Margherita Mussolini ricevette il più affettuoso e trepidante telegramma sabaudo quando la polizia, il 4 novembre 1925, sorprese l’ex deputato socialista, tito Zaniboni, in una stanza dell’hotel dragoni, proprio di fronte a Palazzo Venezia, con un cannocchiale e un fucile, pronto a sparargli non appena si fosse affacciato: «Dal profondo del cuore ringrazio Iddio che ha protetto la preziosa vita di V. E. e preservato l’Italia da tanta sciagura». Un mese dopo, in un opuscolo agiografico dedicato alla madre del re, il capo del governo ne ricambiò lo slancio, scrivendo di lei nell’introduzione: «Per l’Italia, tutti i palpiti di Margherita di Savoia. Ansie di Principessa che segue le gesta della Sua Casa regale nell’ardua impresa di comporre unità e indipendenza la Patria; saggezza di Regina, che adorna il trono di opere elette; angoscia di Sposa che raccoglie la salma insanguinata del Re; orgoglio di Madre che cinge d’alloro la fronte del Figlio. Per quanto ha sofferto, per quanto ha donato, per la sua squisita sensibilità, Margherita di Savoia è nel cuore delle nuove generazioni che hanno salvato due volte l’Italia».

Già un biennio prima, comunque, nell’estate 1923, la regina madre aveva tributato la sua pubblica approvazione a Mussolini, in un’intervista concessa a Sandro Giuliani per Il Popolo d’Italia. Il procacciatore di quest’ultima era stato de Vecchi di Valcismon che vide più volte la regina madre dopo l’avvento al potere del capo del fascismo e nell’agosto di quell’anno fu ospite per una settimana al Castello Savoia di Gressoney. Scrisse il quadrunviro: «In quella circostanza ero riuscito a far ricevere, per un’intervista, il giornalista (...). Giuliani era un accanito bevitore di idee repubblicane e assolutamente digiuno di cerimoniale di Corte. Il colloquio andò bene, soltanto che alla fine (...) senza aspettare di essere congedato dall’Agusta Signora, si alzò e disse: “Allora, Maestà, mi sembra che sia il caso di togliere il disturbo...”, e se ne andò». Nell’intervista, a precisa domanda se avesse simpatia per il fascismo e il suo «grande duce», Margherita rispose: «Io guardo con simpatia a tutti coloro che operano per il bene d’Italia, per le fortune della Patria... Mussolini ha salvato la Nazione. Egli è d’una tempra meravigliosa. È un lavoratore formidabile. Io non comprendo dove quell’uomo trovi tanta energia. Egli si moltiplica! Si affatica troppo... Io ho per lui, per il bene che ha fatto e che fa all’Italia, una viva simpatia, un affetto materno». Margherita si dichiarò inoltre lettrice affezionata del Popolo d’Italia, organo ufficiale del partito fascista: «Ricordo gli articoli di Mussolini: brevi, chiari, precisi, ricchi di osservazioni profonde e materiati di idee». De Vecchi andò a trovare la regina madre a Bordighera anche poco prima della sua partenza in Somalia essendone stato nominato, il 21 maggio 1923, governatore generale. Fu sempre il conte Nomis di Cossilla a procurargli l’udienza abbastanza insolita, di cui quadrunviro tracciò un vivo racconto: «La Regina (...) mi domandò (in dialetto torinese, ndr): “Chiel a là mai spasgià’n s’i coup? (Lei ha mai passeggiato sui tetti?)”. Le risposi che l’avevo fatto diverse volte da ragazzo, quando vivevo in una specie di torre nel palazzetto di via Cernaia. “Ebbene”, disse la Sovrana, “ora riprenderà con me la stessa strada, forse un po’ più comoda, ma sempre per la via dei tetti...”. Con un ascensore salimmo in cima alla villa dove si vedeva il mare a perdita d’occhio. La Regina camminava con passo incerto poiché dopo l’operazione della cateratta la vista le era diventata opaca e a poco a poco se ne andava. La sera del congedo venne Cossilla con i regali della Sovrana. Erano alcune medaglie sacre per me e per i miei familiari. Sulla mia, che era un’immagine di San Cristoforo, patrono dei viandanti, c’era scritto: “Protegge sulla via della terra quelli le cui anime non conoscono che la via diritta”».

Nell’epoca che segnò la svolta fascista, comunque, più che sulla politica, Margherita si concentra sull’avvenire nuziale delle due nipoti maggiori, Anda e Muti. Alla vendita benefica allestita, dal 6 al 13 maggio 1922, con balli, spettacoli e buffet, al Quirinale, per l’occasione aperto a tutti con un biglietto d’ingresso dal costo di 5 lire, lei gira tra i banchi tutti i pomeriggi e ammira le ragazze Savoia nel ruolo di «commesse». Su Jolanda cova un progetto dinastico ambizioso: darla in sposa a David di Windsor, figlio ed erede di Giorgio V, il futuro Edoardo VIII che rinuncerà alla corona per amore della pluridivorziata Wallis Warfield Simpson. In questo caso, non le sarebbe dispiaciuta neppure l’abiura, se fosse stata la condizione necessaria per catapultare la nipote al ruolo di regina del Regno Unito. Vittorio, che fra l’altro aveva accolto il giovane David nel 1916 sul fronte italiano della grande guerra, trovandolo «simpatico», ed Elena non avevano nulla da eccepire: bastava che la figlia fosse pienamente consenziente all’unione. Così, grazie ai suoi ottimi contatti con la corte britannica, Margherita, in quella primavera, organizzò rapidamente una venuta in incognito del principe di galles a Roma.

A Jolanda il principe d’oltremanica non dispiacque affatto, ma fu la nonna a restarne invece «disgustata», per la gran quantità di Bardo delle vigne sabaude che trangugiò nelle cene a Villa Savoia e Palazzo Margherita, per la sua appassionata difesa delle idee laburiste e l’eccentrica pretesa di offrire da bere a due corazzieri di guardia. Nonostante la delusione dell’energica vegliarda si optò per un secondo rendez vous tra i due potenziali sposi a Londra, dove, il giugno seguente, si teneva l’International horse Show. Anda, eccellente amazzone e appassionata di cavalli come il nonno Umberto, ci andò, ma tornò innamorata non del principe inglese, ma di uno tra i migliori concorrenti in gara, il conte giorgio Carlo Calvi di Bergolo, asso della squadra italiana. Margherita reagì con sdegno e, sentendosi gabbata, si lasciò andare a uno dei suoi più gravi motti collerici. Anda, che per caparbietà non aveva nulla da invidiare alla nonna, però puntò i piedi e, resistendo alle ramanzine di Margherita, ribadiva che avrebbe sposato il conte del suo cuore, in barba alle consuetudini e alle ambizioni dinastiche che avrebbero imposto per lei un matrimonio con un principe di sangue reale. Elena, per far contenta la suocera, provò a far cambiare idea alla figlia, ritirandosi con lei da San Rossore nel castello degli Odescalchi per poterle parlare indisturbata. Ma capì presto che non c’era nulla da fare, né voleva che Anda fosse condannata all’infelicità coniugale per il puntiglio delle leggi del casato.

Provò, quindi, con la sua naturale attitudine alla mediazione, ad addolcire Margherita: i Calvi di Bergolo avevano un solido patrimonio, erano d’antica nobiltà e la sorella dell’innamorato di Anda, Matilde, aveva sposato il principe Aage di Danimarca, cugino di re Cristiano X. Ma tutto questo era zero agli occhi della furibonda regina madre, che voleva per la sua prima nipote una corona. Propose addirittura un matrimonio con Amedeo d’Aosta, il primogenito di Emanuele Filiberto, chiamato in famiglia Buby, futuro eroe dell’Amba Alagi. Ma a quel punto insorse Vittorio Emanuele, ricordando alla madre, come proprio loro due, per motivi diversi, sapevano quanta infelicità questo tipo di connubi tra famigliari poteva provocare. Fu comunque quasi certamente su input di Margherita che Mussolini in persona, da poco capo del governo, intervenne nella questione, andando a Villa Savoia e affrontando Jolanda per richiamarla ai doveri del cognome e della ragion di Stato. La principessa però gli rispose senza peli sulla lingua, ribadendo: «Se le mie ave sono state delle stupide, non è detto che debba esserlo pure io». E il colloquio proseguì su questo tono fin quando Elena, diplomaticamente, fece comprendere a «sua eccellenza » che non era il caso di insistere oltre. Alla fine quindi Anda la spuntò: il 5 febbraio 1923 fu annunciato il fidanzamento e i 9 aprile si celebrarono le nozze nel modo meno solenne possibile, anche perché il 17 marzo era morta la nonna materna della sposa, Milena, che, nell’agonia, aveva fatto promettere a sua figlia di non rinviare il matrimonio per non turbare la felicità della nipote alla quale, all’annuncio, aveva telegrafato, romantica: «Avresti potuto essere regina e hai preferito vivere d’amore».

Con spirito opposto, Margherita partecipò agli sponsali rigida come un manichino a braccetto di Konrad di Baviera che due anni prima aveva sposato la figlia di tommy, Bona di Savoia Genova. «Ho perso mia nonna con le nozze», ricorderà anni dopo la contessa Jolanda Calvi di Bergolo. Seguì un periodo glaciale anche con il figlio e la nuora, ma poi le cose si misero a posto. Quando Anda era in dolce attesa da sei mesi, il 24 ottobre, con la scusa del loro ventiduesimo anniversario di matrimonio, Margherita mandò a Nuccia e Vittorio una monumentale composizione di fiori e alla nipote un gioiello. Esattamente 3 mesi dopo, il 24 gennaio 1924, con la nascita di Maria Ludovica Calvi di Bergolo divenne bisnonna. E l’evento la raddolcì definitivamente. Il secondogenito di Anda, Giorgio, morì dopo sei giorni dalla nascita, il 7 marzo 1925, e Margherita non mancò di mostrarsi vicina al dolore della nipote. Nell’autunno 1923 aveva partecipato con tridui di preghiera e frequenti visite da Stupinigi all’ansia della nuora per Muti e Bo, colpite dal tifo, e salvatesi d’un soffio dopo una lunga degenza al castello di Racconigi. Mafalda, comunque, non deluse le sue aspettative e, il 23 settembre 1925, sposò Filippo d’Assia Kassel, un principe reale, figlio della sua figlioccia Margarethe di Prussia. Al maniero sabaudo di Racconigi, per l’occasione, convennero teste coronate delle varie nazioni europee e le massime autorità, compreso Mussolini, in cilindro e redingote, nella qualità di notaio della Corona. Prossima ai 74 anni, la regina madre con le sue perle, il diadema di brillanti, il velo di pizzo, l’abito chiaro di chiffon, impreziosito da ricami luccicanti, brillò ancora per la sua eleganza.

Anche se le lenti da vista facevano i suoi occhi smisuratamente grandi e appariva molto più minuta d’un tempo, come rattrappita, consumata da gioie e affanni d’una esistenza. Il fidanzamento di Muti era stato annunciato nell’aprile di quell’anno nella sua villa a Bordighera. E in quei giorni Margherita, oltre alla nuora, al figlio e ai promessi sposi, aveva ospitato anche la diciottenne principessa Maria Josè del Belgio e il nipote Umberto. La figlia di re Alberto I frequentava i Savoia da un decennio, da quando, durante il primo confilitto mondiale, era venuta a studiare in Italia al Poggio Imperiale e già da allora era nata l’idea di un connubio tra lei e l’erede al trono dei Savoia. Tutti speravano che, dalla dimora bordigotta di Margherita, si annunciassero due matrimoni, ma Beppo, che non aveva ancora compiuto 21 anni, non si decise. Maria Josè si rivide tra gli invitati alle nozze di Mafalda, che sarà poi la sua cognata prediletta. Molti anni dopo, l’ultima regina d’Italia ricorderà l’anziana nonna del futuro marito ripeterle più volte nel corso dei festeggiamenti, forse per invogliarla al connubio, che tutti i suoi gioielli sarebbero andati alla moglie di Beppo. Ma Margherita non aveva tenuto conto del cuore di Elena che poi fece in modo che una parte dei preziosi della suocera andassero, più equamente, anche alle figlie. La sera prima del sì di Filippo e Mafalda c’era stato un gran ballo e, eccitata dal conte Pietro Suardi, che si era messo addirittura a suonare la batteria, la «bella gioventù», concentrata in tutta un’ala del castello di Racconigi, per volere della regina Elena, aveva fatto un gran baccano, disturbando il sonno di Margherita che a un certo punto si alzò e sbottò in rimproveri senza riguardo per nessuno, neppure per Maria José e gli altri principi e principesse presenti. Con gli anni, comunque, Margherita doveva aver attenuato lo spirito superstizioso con cui all’epoca del celibato di Vittorio aveva esposto al Farini la sua teoria che «le principesse di Brabante portano sfortuna: Massimilano d’Asburgo sposò Carlotta del Belgio e finì fucilato, Rodolfo d’Asburgo sposò Stefania del Belgio e morì suicida».

Neppure la sorte di Umberto II sarà felice, ma non certo per colpa della consorte. Nella caducità del suo regno e nel crollo della monarchia avrà un peso decisivo quella dittatura fascista per la quale Margherita aveva mostrato tanto entusiasmo, senza rendersi conto di quali effetti disastrosi avrebbe avuto per la sua dinastia. Il giovane Beppo, al contrario della nonna, non mostrava alcuna simpatia per Mussolini. Il 2 dicembre 1925 il capo del governo, che, dopo essersi assunto, davanti alla Camera, la «responsabilità politica, morale e storica di tutto quanto è avvenuto» (l’omicidio di Matteotti rapito da un manipolo di squadristi sul Lungotevere il 10 giugno 1924 e trovato, sei giorni dopo, cadavere in una macchia della Quartarella sulla via Flaminia), andava gettando, a colpi di leggi autoritarie, le basi del totalitarismo, mandò all’aiutante di campo del principe ereditario, Ambrogio Clerici, un aspro telegramma di rimprovero perché Umberto aveva accettato a Firenze l’invito a pranzo «di quel Serristori la cui fama di disfattista è notoria».