PHOTO

Una vicenda, quella de L’Ora della Calabria, a dieci anni dalla censura che portò alla chiusura della redazione del quotidiano calabrese, diventa lo spunto per una riflessione a più voci sul sempre delicato tema della libertà di informazione quale un pilastro dello stato di diritto e di una società giusta e democratica, poiché aiuta a rivelare, prevenire e combattere l’illegalità in tutte le sue forme. Se n’è discusso nel corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Calabria, guidato dal presidente Giuseppe Soluri, alla presenza di Don Antonio Coluccia, del professore Alberto Scerbo e del condirettore di “Famiglia Cristiana”, Luciano Regolo. Collegati in remoto il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e il condirettore dell’Agi, Paolo Borrometi.

«Ogni potere cerca di piegare l’altro, il giornalismo italiano ha una lunga storia di contiguità con i poteri, soprattutto con quello politico» ha esordito il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Giuseppe Soluri. «Molti grandi giornali sono stati contigui alla politica, molti editati direttamente da realtà politiche o partitiche: esperienze che raccontano di un rapporto che ha sempre fatto discutere. La libertà di stampa va difesa fino in fondo, anche se è sempre più difficile per via della precarizzazione del lavoro giornalistico ormai quasi totalizzante, anche in tanti giornali importanti».

A portare un prezioso contributo al dibattito anche Don Antonio Coluccia, che a Roma e non solo, è un simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalità: proprio nelle vie dello spaccio, nelle vie senza luce, lui va con la luce, il megafono e rende la preghiera azione di disturbo contro l'oblio di cui loro si nutrono. Don Antonio cerca ogni giorno di strappare i giovani con le sue iniziative, con i valori dello sport - a San Basilio ha aperto una palestra della legalità dove si fa pugilato - e con la sua testimonianza coraggiosa, per la quale vive da molti anni sotto scorta.

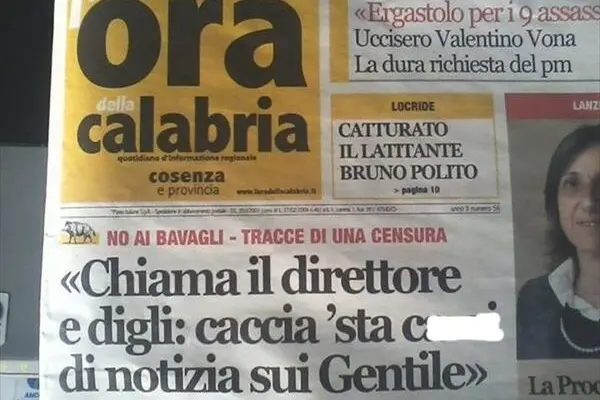

Luciano Regolo racconta quanto accaduto nella notte tra il 18 e il 19 febbraio 2014, soffermandosi su come la vicenda del L'Ora della Calabria abbia influenzato profondamente la sua vita professionale e personale. «Qui rappresento un gruppo di colleghi che hanno lottato per difendere valori durante quel periodo. Abbiamo occupato la sede della redazione del giornale, praticamente per due mesi, uscendone arricchiti umanamente» afferma ancora Regolo. «Quella che abbiamo fatto è stata una esperienza di lotta per la dignità della professione». Regolo ripercorre le tappe, anche più difficili e intense, di una vicenda scaturita dalla “pressione” fatta all’editore de L’Ora della Calabria di sollecitare la non pubblicazione di una notizia: vale a dire l’avviso di garanzia che aveva raggiunto il figlio del senatore Gentile per presunte consulenze d’oro all’Asp di Cosenza.

Regolo ricorda l’inquietante telefonata rimasta nella storia, fatta dallo stampatore Umberto De Rose, allora anche presidente di FinCalabra, per nome e per conto dei Gentile. Il giornale non uscì in edicola con la scusa di un guasto alla rotativa, che poi una perizia disposta dalla stessa Procura di Cosenza dimostrerà non essersi mai verificato. “Il cinghiale quando viene ferito ammazza tutti... “, dice De Rose all’editore utilizzando una metafora poco felice. E se pensavano di convincerlo con quella metafora minacciosa urlata in piena notte al telefono prima dell'improvviso guasto alle rotative, hanno fatto male i loro conti. Perché il "cinghiale" non solo non ha fermato la notizia ma è diventato anche il titolo dell'editoriale di Luciano Regolo: "La censura e l'era del cinghiale". E poi tra tentativi di avviare altre iniziative editoriali, sempre misteriosamente sfumate, e quattro anni di processi finiti in un nulla di fatto, la storia del primo di quelli che Regolo - coniando un nuovo termine - ha definito Accorduni, è ormai nota a tutti.

«Gli Accorduni sono intese ai confini della legalità che servono a mantenere lo status quo, determinando i tanti ritardi ravvisati in questa terra» dice Regolo che nella sua terra era tornato per “restituire” il buono delle opportunità che gli erano state offerte, manifestando un attaccamento che non è mai venuto meno. «Volevo mettermi al servizio di questa terra a cui sono molto grato, anche cercando di fare una cooperativa. Ma con grande dispiacere a un certo punto ho colto l’impossibilità di andare avanti, i “poteri forti” non ci avrebbero mai permesso di aprire. Raccontando, aprendo il confronto su quanto accaduto allora, non facciamo altro che agire concretamente per promuovere i valori della legalità, anche attraverso progetti come quelli svolti con Famiglia Cristiana in occasione delle iniziative per i 90 anni del giornale, e cito un esempio per tutti: la visita al Santuario di Polsi, conosciuto per quello che rappresenta oltre che nella sua spiritualità anche quale luogo di incontri della ndrangheta. Dobbiamo contrastare la massoneria deviata, che si nutre del silenzio e riceve legittimazione da esso, difendere la verità e la radicalità nel giornalismo, evitando compromessi e sensazionalismo. Per questo non possiamo che ripartire dall’importanza dell'educazione e dell'informazione corretta nel rendere le comunità più vigili e difese. Ed è importante» conclude Regolo «lavorare con la chiesa per affrontare le sfide legate alla legalità, specialmente nelle aree più colpite dalla pressione e dagli accordi loschi».

Molto apprezzato l’intervento del sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, intervenuta telefonicamente, prima di tutto esprimendo la propria la sua gratitudine e stima per il ruolo fondamentale della stampa nella società calabrese. «La libertà di stampa è strettamente legata al contesto economico e sociale in cui si opera» ha affermato. «Il tema non è solo quello della violenza criminale o dell’arroganza della politica, ma anche quello di un’editoria che in una realtà come quella calabrese, in cui è difficoltosa la raccolta pubblicitaria, rischia di dipendere molto dai contributi istituzionali. A questo si aggiungono le condizioni di lavoro precarie della maggior parte dei giornalisti. Questi fattori economici rappresentano un rischio reale per la libertà di stampa e l’indipendenza dell’informazione. Si innescano così quei meccanismi di autocensura che in molti casi rendono addirittura superflue le pressioni politiche. Per questo è fondamentale tutelare i giornalisti dalle ingerenze interne ed esterne - e cito in questo senso il delicato capitolo delle querele temerarie - permettendo loro di svolgere quel ruolo fondamentale di sentinella del potere, di informare compiutamente i cittadini e denunciare abusi e criticità. Il pluralismo, la libertà e l’indipendenza della stampa sono pilastri fondamentali della formazione della coscienza critica dei cittadini e quindi della loro partecipazione attiva e consapevole alla vita democratica», ha concluso Ferro.

Ma le problematiche di corruzione e abuso di potere, di connivenza tra potere e informazione, non riguardano solo la Calabria, si manifestano in varie forme anche in altre città come Roma e Milano. Lo spiega in maniera impeccabile il professore Alberto Scerbo, docente di Filosofia del diritto all’Università Magna Graecia di Catanzaro. «Non sono questioni isolate, ma sono sintomo di un sistema generalizzato che impedisce alla regione di esprimere il suo pieno potenziale. Quando sono tornato in Calabria da Pisa avevo l'obiettivo di contribuire al benessere della sua terra, ma molte cose sono rimaste immutate o addirittura peggiorate nel corso degli anni. Le élite dirigenti non hanno saputo realizzare il cambiamento atteso: hanno solo mantenuto un sistema che favorisce interessi personali a discapito della collettività». Scerbo evidenzia il legame tra politica, giornalismo e mezzi di informazione, notando come gli interessi economici dei proprietari dei media spesso condizionino il modo in cui vengono diffuse le notizie. «La stampa e i mezzi di informazione» sottolinea «hanno un ruolo fondamentale nel promuovere la trasparenza e nel contrastare il potere corrotto, ma c’è da stare attenti alla deriva autoritaria e la manipolazione dell'opinione pubblica attraverso l'uso di strumenti digitali». E da buon professore di filosofia del diritto non poteva non citare, per evidenziare il potenziale della stampa come strumento di libertà e civiltà, «l’importanza di preservare l'obiettività e la verità nell'informazione per il bene della comunità».

Quella di Paolo Borrometi è la testimonianza di un giornalista che vive sotto scorta, in Sicilia, solo per aver fatto il suo dovere: raccontare verità nascoste, per rendere la mafia meno invisibile. «Ho perso la libertà fisica, dice, ma non la libertà di pensiero e di parola» racconta il condirettore dell’Agenzia Italia collegato in remoto. «Dobbiamo fare squadra» invita i colleghi «l’unico interesse comune è quello di informare, e difendere articolo 21 della Costituzione che non solo garantisce la libertà di stampa, a prima di tutto è l’articolo dei cittadini che hanno il diritto di essere informati, e potremo permettere ai cittadini di scegliere da che parte stare. Don Antonio è maestro perché lui ci insegna come andare nelle periferie e aiutare chi abita quelle periferie che abbiamo davanti ogni giorno. Abbiamo questa enorme responsabilità». Dopo una serie di minacce ricevute, Borrometti è stato aggredito con gravi conseguenze nel 2014, e lì – racconta – «mi sono trovato davanti alla necessità di scegliere: ho scelto di continuare a fare il mio dovere. Non facciamo niente di eroico abbiamo la grande responsabilità di informare».

Don Antonio Coluccia, il prete-coraggio delle periferie più difficili, racconta la propria esperienza nei quartieri più difficili della Capitale, e cerca di avvicinare tutti coloro che sono in qualche incappati, sotto vari ruoli, nel vortice della droga. Portando il Vangelo. E testimoniando la propria esperienza rimarca il valore della parola, e della informazione. Don Antonio non è morbido con la politica accusata di non intervenire adeguatamente per migliorare le condizioni di vita nelle periferie. Parla delle difficoltà incontrate nel tentativo di portare avanti iniziative sociali e pastorali in contesti segnati dalla povertà e dalla criminalità organizzata, e sottolinea «l’importanza dell'educazione e della cultura come strumenti per contrastare il degrado sociale e la violenza, c’è la necessità di un maggiore impegno delle istituzioni e della comunità nel fornire supporto e opportunità agli abitanti delle zone disagiate». Nelle periferie come quella di San Basilio e Tor Bella Monaca, ma anche Quarticciolo e Laurentino 38, come nelle aree della Calabria soggiogate alla prepotenza della ‘ndrangheta, in balia del narcotraffico, delle estorsioni e della prostituzione – rimarca don Antonio – «c’è un mondo degli adulti che hanno abbandonato il loro dovere civico, si sono massificati, e non viene rispettata la seconda parte dell’articolo 3 della Costituzione che io amo definire il Vangelo Laico. Se in quei luoghi arrivano le forze dell’ordine, allora significa che hanno fallito le agenzie educative, la famiglia, la scuola. Ecco perché i giornalisti hanno un ruolo fondamentale: non solo informare ma diffondere la bellezza della cultura. Portare la cultura della bellezza in quei luoghi, dove clan criminale diventa il welfare di quella comunità, serve a contrastare la prepotenza delle forze criminali in quei territori dove lo Stato ha fatica di arrivare e ad avere controllo. Uno dei problemi principali delle periferie di Roma come della Calabria si chiama consenso sociale». Don Antonio “abita” quei luoghi perché prima di tutto “abita” delle persone, giovani senza famiglia, che hanno alle spalle storie di abbandono, senza nessuno che li ascolti e tenta loro una mano. E nel portare il Vangelo i quei luoghi dimenticati, «è importante il principio» dice ancora don Antonio «ma prima ancora la persona, il primo sacramento per eccellenza è questo. Non dimentichiamo poi che l’unico potere della Chiesa è il servizio. La vostra missione di giornalisti» conclude rivolgendosi alla platea di professionisti «è segnare le persone con un vissuto vero e pieno, per dimostrare che vale la pena stare dalla parte giusta, quella della legalità: l’omertà non è una attitudine cristiana».