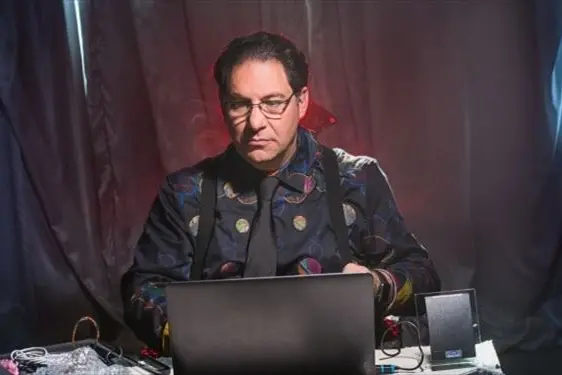

PHOTO

Nessuno sa con certezza cosa spinga un essere umano a scalare l’Everest, o a lanciarsi da un aereo con un paracadute, o a tentare una qualsiasi altra impresa al limite dell’impossibile. Alla base, anzitutto, vi è senz’altro il piacere della sfida, il gusto di porsi costantemente nuovi traguardi da raggiungere per trionfare laddove nessuno era mai riuscito prima. Si potrebbe riassumere così la vita di Kevin Mitnick, il re degli hacker deceduto il 16 luglio scorso a causa di un tumore al pancreas.

Nato a Los Angeles il 6 agosto 1963, “Condor” (questo era il soprannome utilizzato) mosse i primi passi nell’hackeraggio a soli 12 anni, quando, grazie a una soffiata di un conducente, riuscì a sabotare il sistema dei trasporti pubblici della città, potendo così viaggiare senza dover mai pagare il biglietto. Nel 1979 compie il suo primo vero accesso proibito ai sistemi della Digital Equipment Corporation, azienda pionieristica del settore informatico, per il quale, nove anni più tardi, sarà condannato a 12 mesi di reclusione e 3 anni di libertà vigilata, durante i quali violò la rete della Pacific Bell, la principale compagnia telefonica californiana.

A metà degli anni ’90, si rese protagonista di quello che sarà l’inciampo definitivo della sua carriera: utilizzando la tecnica IP Spoofing, che rende irrintracciabile il computer da cui proviene l’attacco, hackerò i sistemi del consulente informatico Tsutomu Shimomura. Quest’ultimo si rivolse all’FBI, collaborando alla cattura di Mitnick nel febbraio del 1995. Dichiaratosi colpevole per un totale di 6 capi d’imputazione tra frode informatica, telematica e intercettazioni illegali, la sua condanna fu di 5 anni di detenzione: i primi 8 mesi li trascorse in isolamento per scongiurare la possibilità che potesse violare i sistemi governativi utilizzando anche solo un semplice telefono.

A seguito di questo processo, la comunità hacker si divise in più fazioni, tra chi era apertamente contrario alla pena inflittagli, chi sosteneva che fosse giusta e chi, invece, la riteneva del tutto spropositata, giacché la sua attività non era in alcun modo riconducibile a un sistema di frode o truffa.

«Nel corso della sua carriera, Kevin Mitnick è entrato in possesso di una moltitudine di dati sensibili delle più importanti aziende, non solo statunitensi. Ciò che autorizza, però, a considerare eccessiva quella condanna sta nel fatto che, contrariamente all’operato di altri suoi colleghi, quelle informazioni non sono mai state oggetto di ricettazione o ancor peggio di ricatto». Queste le parole di Alessandro Curioni, giornalista e docente universitario titolare della DI.GI. Academy, che ha così commentato la scomparsa del re indiscusso degli hacker: «Con lui se ne va un ragazzo che voleva semplicemente dimostrare di essere il migliore nel proprio ramo. Quando il Congresso americano dovette varare una nuova legge contro le frodi informatiche, venne convocato nel 2003 al Senato per un’audizione dove lasciò impresso l’insegnamento più importante: tutte le più grandi violazioni di sistemi gli furono possibili, oltreché per le sue abilità, soprattutto per l’aiuto che ricevette dall’interno delle aziende. Ancora oggi, circa l’80% dei cyber-attacchi è dovuto alla collaborazione che alcune dipendenti forniscono a coloro che tentano, riuscendoci, di violare i sistemi di sicurezza». Una lezione, quella di Mitnick, che a distanza di vent’anni ancora sembra non sia servita a proteggere la sicurezza delle aziende.

«Quel che più occorre, oltre a un serio programma di educazione digitale che coinvolga tutti i cittadini, dai più anziani agli adolescenti », prosegue Curioni, «è una pianificazione nel medio-lungo termine per mettere in sicurezza il Paese da possibili attacchi. Gli unici enti sufficientemente strutturati per resistere a eventuali violazioni sono le grandi aziende come Enel, Eni o Leonardo. Ma il nostro tessuto economico è fatto per l’85% dalla piccola e media impresa, alla ricerca di una maggior digitalizzazione che li rende sempre più vulnerabili ai fenomeni di hackeraggio».

Una grande occasione si è presentata con il PNRR, ma su 10 miliardi a disposizione, soltanto 800 milioni sono stati destinati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Il resto verrà impiegato per la cosiddetta “transizione ambientale”. Per rendere, però, le nostre città delle smart city, occorre anzitutto mettere in sicurezza tutte le tecnologie presenti. « Mark Twain diceva che la storia forse non si ripete, ma di sicuro fa rima», spiega Curioni. «Lo abbiamo visto con l’energia atomica: a ogni grande progresso corrisponde un grande rischio. Pensiamo alle nuove caldaie “smart”. Perché vengono definite “smart”? Perché al loro interno vi è un software. Se si scoprisse che uno di questi ha un difetto di fabbricazione, quanto tempo impiegherebbe un hacker a prenderne il controllo? E si sta parlando di una semplice caldaia. Purtroppo, larga parte della pubblica opinione non è così sensibile a questa tematica. Temo che, come spesso accade, si acquisirà maggior consapevolezza a riguardo soltanto quando assisteremo a uno spargimento di sangue. Non occorrono missili o bombe per questo. Basta un ospedale: si hackera il sistema, mettendo fuori uso il pronto soccorso e tutti i reparti, e in pochi minuti si scatenerebbe il caos».

La “guerra del web” che si combatte a livello internazionale segue l’andamento geopolitico con due grandi blocchi contrapposti, rendendo l’Unione Europea il vaso di coccio in mezzo ai due vasi di ferro: da un lato, USA, Regno Unito e Israele; dall’altro, Russia, Cina, Corea del Nord e Iran. A farla da padrone, detenendo il monopolio nel campo dell’informatizzazione, è l’America coi suoi cinque colossi: Google, Meta, Amazon, Apple e Microsoft. «Se togliamo questi giganti della rete, le lancette della storia tornerebbero a qualche decennio fa» afferma Curioni, «perché il loro utilizzo è indissolubilmente collegato. Senza il principale motore di ricerca, coi servizi di posta elettronica che offre, le più importanti piattaforme social, la più grande rete di e-commerce a livello globale, il cloud del marchio della mela e il maggior produttore di sistemi operativi, verremmo catapultati in un’epoca completamente sconosciuta alle nuove generazioni».

Matteo Menegol