PHOTO

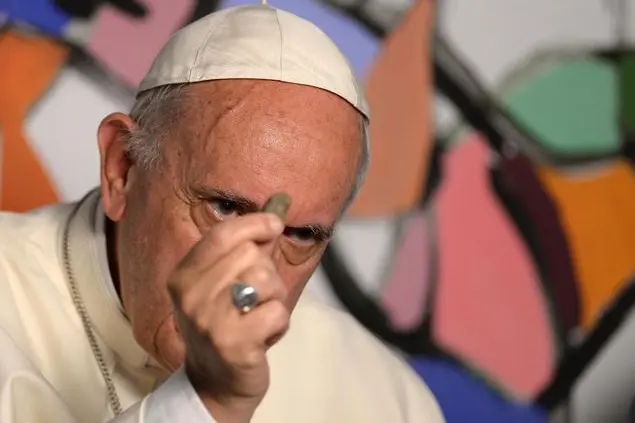

La corruzione è il grande bersaglio di papa Francesco. Nel 2015, quando andò in visita al quartiere napoletano di Scampia, gridò: «Un cristiano che lascia entrare dentro di sé la corruzione “spuzza”. La corruzione spuzza, la società corrotta spuzza. Togliere lavoro è corruzione». Quell’espressione, che il Papa coniò involontariamente, è diventato il titolo del libro a quattro mani scritto da Raffaele Cantone e Francesco Caringella. Nel 2013, in una delle omelie a Santa Marta, il Papa si scagliò contro la “dea tangente”: «Magari s’incomincia forse con una piccola bustarella, ma è come la droga». E anche se la prima bustarella è «piccola, poi viene quell’altra e quell’altra: e si finisce con la malattia dell’assuefazione alle tangenti». Con la corruzione siamo davanti, disse, a «un peccato tanto grave perché va contro la dignità. Quella dignità con la quale noi siamo unti col lavoro. Non con la tangente, non con questa assuefazione alla furbizia mondana. Quando noi leggiamo nei giornali o guardiamo sulla tv uno che scrive o parla di corruzione, forse pensiamo che la corruzione è una parola. Corruzione è questo: è non guadagnare il pane con dignità».

Parole durissime che tornano nella prefazione che Francesco ha scritto al libro-intervista del cardinale Peter Turkson, curato da Vittorio V. Alberti, dal titolo “Corrosione”. Bergoglio definisce la corruzione il “linguaggio più comune” delle mafie, un “processo di morte” che “spezza” la coesistenza fra le persone, favorisce il crimine e in definitiva distrugge chi ne è fautore. Il “corrotto” è colui che ha il “cuore rotto, un cuore infranto, macchiato da qualcosa, rovinato” come un corpo decomposto. Le parole del Papa arrivano in contemporanea al dibattito internazionale organizzato in questi giorni in Vaticano dal Dicastero dello Sviluppo Integrale.

Per il Pontefice, il fenomeno della corruzione è una metastasi che investe lo “stato interiore” della persona assieme al “fatto sociale”. Il punto di partenza per Francesco sono le “tre relazioni” che caratterizzano la vita umana: quella con Dio, quella col prossimo, quella con l’ambiente. Quando l’uomo è “onesto”, afferma, le vive responsabilmente “per il bene comune”. Al contrario, scrive, l’uomo che si lascia corrompere “subisce una caduta” e la “condotta anti-sociale” che la corruzione induce finisce per “sciogliere la validità dei rapporti”. Si spezzano i “pilastri” della coesistenza fra le persone, l’“interesse particolare” è come un veleno che “contamina ogni prospettiva generale”.

Il “corrotto” è in fondo uno che manda il “cattivo odore” di un cuore decomposto, quello all’origine dello sfruttamento, del degrado, dell’ingiustizia sociale e della “mortificazione del merito”, dell’assenza dei servizi alle persone. Quello che è alla “radice” della schiavitù, “dell’incuria delle città, dei beni comuni, della natura”. La corruzione, dice ancora Francesco, è una “forma di bestemmia, è l’arma, il linguaggio più comune anche delle mafie”, un “processo di morte che dà linfa alla cultura di morte” di chi ordisce il crimine. E oggi che anche solo “immaginare il futuro” è un’impresa difficilissima, la corruzione arriva a minare la “speranza” che un miglioramento sia possibile. Il Papa, apprezzando l’analisi condotta dal cardinale Turkson sul fenomeno, mette di nuovo in guardia la Chiesa dalla sua forma di corruzione più pericolosa, la “mondanità spirituale”, la “tiepidezza, l’ipocrisia, il trionfalismo”, il “senso di indifferenza”.

Cantone: il Papa sottolinea che la corruzione fa male soprattutto ai poveri

Francesco conclude ricordando la “bellezza assoluta” dei luoghi del Vaticano dai quali sta scrivendo. E definisce la bellezza non un “accessorio cosmetico”, ma qualcosa che pone al centro la persona umana: «Questa bellezza», scrive, «deve sposarsi con la giustizia” e dunque la corruzione va capita e denunciata perché la misericordia si affermi sulla “grettezza”, “la curiosità e creatività sulla stanchezza rassegnata”.

Il corrotto “si dimentica di chiedere perdono” perché è stanco e sazio, indifferente e pieno di sé. La Chiesa e i cristiani, ma anche i non cristiani, conclude, possono essere, uniti, “fiocchi di neve” che producono la “valanga di un “nuovo umanesimo”.

Al dibattito che si è svolto alla Casina Pio IV in Vaticano erano presenti, tra gli altri, Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, don Luigi Ciotti, il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galatino. La presa di posizione del Papa contro la corruzione, ha osservato Cantone, «credo che sia una grande novità perché la corruzione è sempre sembrata un problema politico, un problema della società civile che interessa un pezzo di mondo. Invece il Papa ha messo in campo anche per la sua esperienza un'idea nuova, consapevole che la corruzione fa male a tutti, fa male ai cittadini e soprattutto fa male ai poveri. La corruzione - spiega Cantone - per paradosso è molto diffusa nei Paesi poveri e rappresenta uno strumento attraverso il quale le elite continuano a mantenere il controllo sui mezzi di produzione e a rendere più poveri i poveri», ma è necessario «un cambio culturale che può essere davvero importante perché la Chiesa al di là di tutto credo che sia l'unica agenzia educativa universale. Bisogna sperare che questa sia un'occasione vera per invertire il trend su questa tematica».

Alla domanda se può nascere una più stretta collaborazione con la Chiesa sul territorio nella lotta comune alla corruzione, Cantone replica: «Al di là dell'aspetto della collaborazione sul campo con la Chiesa che già c'è, poiché ormai la Chiesa sulle tematiche sociali è attiva, io credo che può essere soprattutto sul piano internazionale cioè questa è una battaglia che si può vincere anche e soprattutto se anche sul piano internazionale passa la consapevolezza. Sono stati fatti grandi passi in avanti in passato - conclude -, ci sono convenzioni dell'Onu, ora però c'è la necessità che tutte queste affermazioni, che sono affermazioni di elite, diventino anche affermazioni di carattere più generale cioè condivise da più persone in assoluto».