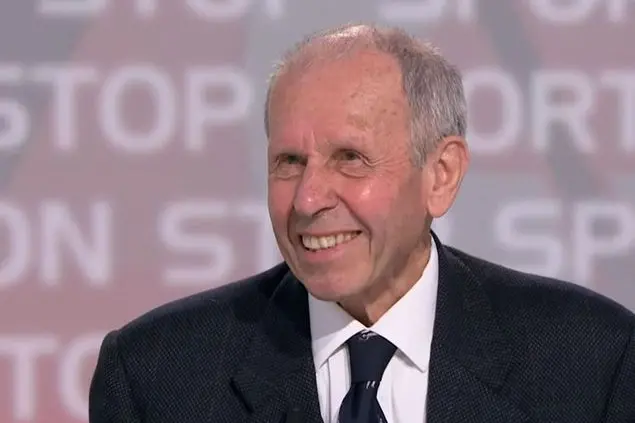

PHOTO

Proprio domenica, durante la finale che portava al 14° successo parigino di Rafael Nadal, è scattato un pensiero per lui, quasi un riflesso pavloviano di nostalgia, per la versione parlata dello scriba, nella strana coppia di telecronisti (l’altro è Rino Tommasi), che per anni ha allietato al telespettatore le partite di tennis, senza invaderle, in una chiave così originale da finire anche ritratta su Time. Non è stato per i numeri del trionfo, per il vecchio leone che si è ripreso Parigi contro gli anni e il dolore che ci mancava Gianni Clerici, anche senza sapere che stava per essere rapito in cielo: cioè, sì, anche per quello, per il personalissimo racconto che ne avremmo letto il giorno dopo, ripescando connessioni uniche tra i ricordi di una vita trascorsa tra i gesti bianchi. Ma anche per via di quella signora bionda tra il pubblico, inquadrata più volte dalla regia, senza che nessuno avesse il bene di dirci se fosse una sconosciuta o una persona importante per quel mondo, per chi giocava o per chissà che altro. Loro sicuramente qualcosa ci avrebbero detto, con quell’aria da comari che sferruzzano sul barchessale o da compari sulla soglia dell’osteria, perché il tennis era il cortile di casa loro, un paesetto di campagna itinerante in cui sapevano tutto di tutti.

Gianni Clerici dei due era il “dottor Divago”, copyright Tommasi, che l’altro tentava invano di riportare ai dati tecnici, al quadernetto in cui le partite di tennis venivano trasformate in una specie di alfabeto morse personalizzato a penna blu e circoletti rossi, che poi si traduceva in statistica. Con quella parlata un po’ strascicata e quell’ironia garbata il Clerici era il lato fantasioso, il punto di partenza dei voli pindarici, figli di una cultura sterminata tennistica e no, ma anche della sua curiosità per l’umano, che sempre abitava i suoi pezzi, che sapevano tutto delle righe del campo, ma gli guardavano dentro e fuori vedendo sempre oltre. Memorabile nel 1989, con la caduta del muro, il racconto che immaginava la solitudine dell’esule di Martina Navratilova, fuggita da Praga lustri prima con i ponti tagliati alle spalle, ricomporsi nella possibilità di un ritorno.

Gianni Clerici non raccontava i gesti bianchi, li aveva dentro. Rammentava autoironico le batoste prese da ragazzo sull’erba di Wimbledon quando ancora ci si andava in calzoni lunghi. Era un uomo di quel tempo e lo era rimasto, nelle movenze, nello stile, nel garbo: la racchetta di legno era ancora il parametro su cui misurava anche in tempi recenti il talento puro di un tennista. Di Roger Federer diceva che sarebbe stato l’unico, senza l’ausilio degli attrezzi moderni, a non spedire ogni palla in tribuna. A dispetto dell’aria da dandy che poteva sembrare una posa, Gianni Clerici era davvero come si poneva, un signore d’altri tempi, sempre, anche nell’enorme casa che guardava il lago dalle colline nel comasco, anche a cena in qualche posto sperso per le campagne del pavese che lui solo conosceva. L’ironia leggera e l’aria svagata erano il suo tratto distintivo. La seconda un “difetto” di fabbrica che “precisetti” Tommasi gli rimproverava sovente. Tanto che una volta, in un garage sotterraneo, vedendo un portabiti appeso in un’auto, mi raccontò ridendo di una piccola vendetta consumata ai danni dell’amico di una vita, nel corso di non so quale grande torneo: «Aveva scordato di togliere dal taxi che condividevamo gli abiti appesi da non gualcire. Me n’ero accorto prima che il tassista mettesse in moto, ma solo dopo che si era allontanato un poco, gli dissi: «Rino, sono tuoi quei vestiti che stanno andando via con il taxi? Non l’ha presa bene».

Laureato in Giurisprudenza, più per dare soddisfazione al padre che auspicava un lavoro vero che per reale trasporto verso le professioni legali, mise il pezzo di carta in un cassetto e visse di quello che davvero amava: la scrittura. Di qui lo scriba, che traduceva con "cronista" preferendolo a giornalista, passato dal Giorno di Italo Pietra a Repubblica fresca di pagine sportive. Era fiero di sua figlia regista teatrale in Francia, dove, diceva, «Non si recita con quell’insopportabile birignao», cui faceva il verso prima di finire la frase. Angelo Stella, tra i migliori italianisti e appassionato di sport oltreché di letteratura, ha più volte detto in pubblico che il Fuori rosa di Clerici (oggi quasi introvabile) e Azzurro tenebra di Arpino sono i due migliori romanzi dedicati allo sport che la letteratura italiana abbia saputo produrre. Anche se forse per cogliere davvero il mondo dello scriba, il suo vivere, il suo sentire, le sue atmosfere, bisogna leggere Alassio 1939 l’ultimo dei Gesti bianchi. Anche se negli ultimi anni, tennis a parte, la sua produzione libraria era soprattutto in versi, nei quali trovava forse uno spazio privilegiato il suo sguardo collaterale: la passione per il dettaglio solo in apparenza ininfluente che lo rendeva unico nel racconto, si trattasse di tennis o d’altro, perché vedeva il particolare che ad altri sarebbe sfuggito e sfuggiva. Molti in queste ore lo hanno chiamato maestro e hanno ragione: lo era, anche se il suo stile era inesportabile. E infatti non insegnava quello, ma altre cose sì, tra le righe senza parere, mentre ci si perdeva a parlare per ore di tennis, di cultura, di scrittura, prima che la salute, gli anni e la scarsa affinità con il cellulare lo tenessero più defilato.

Ci sarà un campo dove sei ora, Maestro, ne sono sicura, e sarà in erba e ci troverai una racchetta di legno e i gesti bianchi, che rimpiangevi di non aver avuto e hai sublimato scrivendo. Grazie di quel piccolo segreto che custodirò e che mi torna in mente ancora oggi quasi vent’anni dopo ogni volta che scrivo.