PHOTO

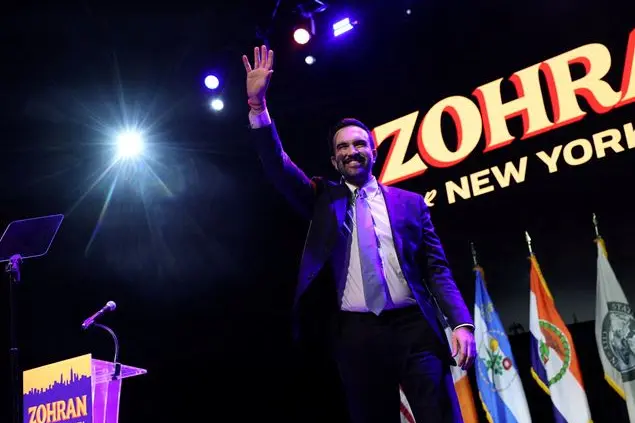

Zohran Mamdani, il candidato del Partito Democratico, ha vinto le elezioni per il sindaco di New York: entrerà in carica il prossimo 1° gennaio per un mandato di quattro anni. È un risultato storico per vari motivi: a 34 anni Mamdani diventerà il sindaco più giovane da oltre un secolo, e anche il primo musulmano.

Ha posizioni molto progressiste, si definisce socialista – una cosa ancora insolita negli Stati Uniti – e oltre al Partito Democratico fa parte dei Socialisti Democratici d’America (DSA), come la nota deputata Alexandria Ocasio-Cortez, anche lei di New York.

Da settimane Mamdani era il favorito nei sondaggi, e la sua vittoria era attesa. Con il 91 per cento dei voti scrutinati, ha preso il 50,4 per cento dei voti, contro il 41,6 per cento di Andrew Cuomo, che come lui fa parte del Partito Democratico ma si era candidato da indipendente dopo aver perso le primarie.

Il candidato Repubblicano Curtis Sliwa ha preso il 7,1 per cento. È stata un’elezione molto partecipata: hanno votato più di due milioni di persone, quasi il doppio rispetto a quattro anni fa. Mamdani è stato il primo candidato in più di cinquant’anni a ottenere più di un milione di voti: l’ultimo era stato John Lindsay nel 1969. Donald Trump ha sempre criticato la candidatura di Mamdani, descrivendolo come un politico estremista, sovversivo e «comunista». Ha anche cercato di influenzare in vari modi l’esito del voto, per esempio minacciando di ridurre i fondi federali destinati a New York nel caso di una sua vittoria. Nel discorso di mercoledì notte Mamdani si è rivolto direttamente a Trump, dicendogli di «alzare il volume» e ha proposto New York come modello di resistenza alle politiche del governo federale: «In questo momento oscuro della politica, New York sarà la luce».

Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autrice e dell’editore, uno stralcio del libro Mamdani – Un socialista a New York di Luciana Grosso (Collana Obiezioni, pp. 136, euro 16,50). L'autrice è giornalista specializzata in politica europea e statunitense, collabora con Chora Media, Will, Pagella Politica e ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale). Ogni settimana cura una newsletter sull’Unione Europea, La Spada nella Roccia, da cui è nato un podcast quotidiano di rassegna stampa europea, Artù.

E poi arriva Mamdani

In ogni caso, nella vita ti tocca pensare.

Tanto vale farlo in grande.

Donald Trump

La sera del 26 giugno, al quartier generale della campagna di Andrew Cuomo, c’era un’atmosfera strana. I suoi sostenitori, che si preparavano da mesi al trionfo del loro beniamino, avvertivano una sgradevole sensazione di déja-vù. C’era, in quella attesa per una vittoria ovvia, scontata e già scritta, qualcosa che non tornava. Qualcosa che ricordava, a molti di loro, la notte dello Javits Center, nella quale avevano atteso per ore la proclamazione, ovvia, scontata e già scritta, ma che non sarebbe arrivata mai, della vittoria di Hillary Clinton alle elezioni presidenziali del 2016.

Cuomo era il predestinato. Si preparava da anni a quel ruolo che per certi aspetti gli apparteneva di diritto. Un po’ come Hillary Clinton era una predestinata che si era preparata per decenni alla presidenza, una presidenza che sentiva appartenerle di diritto. Anche questa volta, come allora, i sondaggi dicevano che la vittoria di Cuomo era più che certa, una passeggiata di salute. Lo dicevano i sondaggi, certo, ma lo dicevano anche la razionalità, il buon senso, l’esperienza delle cose.

Chi vuoi che vinca se non Cuomo? E poi, santo cielo, un colpo di scena come la sconfitta di Hillary Clinton è una cosa che succede una sola volta nella vita, no? C’erano anche i sondaggi a dirlo, favorevolissimi.

Ma quella notte, esattamente come nella surreale notte dello Javits Center, a un certo punto i sondaggi tacquero. E al loro posto arrivarono i numeri veri. Seggio dopo seggio, scrutinio dopo scrutinio, un’onda. Partita come un sibilo che si faceva sempre più grande, forte, fragorosa e che stava sommergendo, fino a farle annegare del tutto, le possibilità di Andrew Cuomo di diventare il candidato dei Democratici e, a quel punto, il nuovo sindaco di New York. Quell’onda si chiamava Zohran Mamdani.

Non poteva essere vero. Non due volte in una sola vita. E invece stava succedendo. Del resto, l’America è una terra allergica ai predestinati e molto gentile con gli outsider.

L’uomo di cui Google non sapeva niente

Se fino alla scorsa primavera aveste cercato su Google il nome Zohran Mamdani, il motore di ricerca vi avrebbe probabilmente chiesto: intendi Mahmood Mamdani? Già, perché Mahmood Mamdani è uno dei più importanti e illustri storici del postcolonialismo, e su di lui di risultati ce n’erano a bizzeffe. Su Zohran, suo figlio, invece, fino a giugno, praticamente nulla.

Non è colpa di Google. Anzi. È che su Zohran Mamdani, davvero, fino a meno di un anno fa non c’era quasi niente da dire. E sarebbe stato strano il contrario, visto che ha trentatré anni e fino alle primarie dello scorso giugno aveva alle spalle una storia politica quasi inesistente. Nato a Kampala, in Uganda, in una famiglia decisamente benestante, Mamdani è cresciuto da musulmano, circondato dalle letture e dagli stimoli che si possono avere quando si ha per padre un illustre accademico e studioso e per madre una delle registe più fertili e di successo degli ultimi anni, Mira Nair, autrice di film come Salaam Bombay! (premio Caméra d’Or a Cannes, nomination all’Oscar per il miglior film straniero), Monsoon Wedding (Leone d’Oro a Venezia) e Il fondamentalista riluttante.

Negli anni della sua prima infanzia, la sua famiglia si spostò molto, tra l’Uganda e l’India, fino ad approdare, quando Zohran aveva sette anni, negli Stati Uniti, dove il padre era diventato cattedratico alla Columbia University e la madre una delle intellettuali più in vista della città.

A dieci anni – newyorkese da appena tre –, la sua città di adozione venne sconvolta dall’attacco alle Torri Gemelle. E qui si colloca una specie di aneddoto, vagamente messianico, che di recente ha raccontato suo padre: subito dopo l’attentato Zohran era rimasto comprensibilmente turbato, non solo da quell’atroce azione, ma anche dal sentimento antimusulmano che aveva preso a serpeggiare in città. Così il padre gli chiese quale dei tre lavori tipici di New York City avrebbe preferito fare: venditore di hot dog, netturbino o agente di polizia. Lo Zohran dell’epoca rispose:

«Beh, non posso fare il poliziotto, non ora a New York; non credo di voler vendere hot dog, che rendono solo la gente grassa e infelice. Penso che preferirei fare il netturbino, quello che pulisce i posti».

Chissà se l’aneddoto è vero. Chissà se è stata davvero una premonizione.

Sta di fatto che, crescendo, Mamdani è stato un buono studente, prima in un’esclusiva scuola elementare privata di orientamento progressista e poi al liceo nella Bronx High School of Science, istituto noto per la sua attenzione alle materie scientifiche. Mentre studiava, un po’ di politica nei limiti e nei modi di un liceale iniziò a farla: prima vincendo un’elezione simulata con un programma il cui cuore era spostare i fondi governativi rivolti alla guerra in Iraq verso risorse per l’istruzione; poi candidandosi, senza vincere, all’elezione per il ruolo di rappresentante studentesco del liceo; infine decidendo di fondare, all’interno della scuola, frequentata da molti studenti che come lui erano di origine indiana, una squadra di cricket.

Nel 2010 si iscrisse al Bowdoin College nel Maine, dove si laureò nel 2014 in Studi africani. Negli anni del college l’impegno politico prese a farsi più corposo e co-fondò una sezione di Students for Justice in Palestine, gruppo che prese a cuore la questione palestinese e che organizzava boicottaggi delle istituzioni accademiche e culturali israeliane, ritenendo che lo Stato di Israele violasse i diritti umani dei palestinesi di Gaza e della Cisgiordania.

Dopo il college le cose presero a farsi più confuse: Mamdani si iscrisse prima a Change Corps, un programma di formazione annuale per organizzatori di comunità, ma lo lasciò dopo sei mesi, convinto – come molti a vent’anni – di aver trovato la sua strada nella musica e nel rap. Così smise di essere Zohran e diventò Mr. Cardamom.

Mr. Cardamom

Immaginate questa scena: siamo nella cucina umile di una casa di un quartiere periferico di New York. Lì, una donna anziana e dimessa, con i capelli grigi raccolti in una lunga treccia, sta cucinando con cura un piatto seguendo una ricetta mostrata durante un programma televisivo, fantasticando di essere lei la chef-star di quel programma. L’anziana è di origine indiana. I tratti del viso e lo sguardo dolente, che spesso hanno le donne anziane, tradiscono i segni di una vita faticosa, fatta di immigrazione, piccole cose, grandi sacrifici ed enorme dignità. All’improvviso si sente una voce, tanto forte quanto scortese, che urla: «Maaa’!».

Poco dopo, la stessa donna, sempre più dimessa e spaventata, è seduta a un tavolo con il figlio che, in modo ruvido e violento, le urla che non può vivere con lui e la sua famiglia. La donna sembra sull’orlo di piangere. Poi lui le dice che è una «pessima nonna». E allora, come d’incanto, il suo sguardo s’infiamma, parte la musica e l’anziana comincia a rappare:

Sono la cazzo di nonna migliore che tu abbia mai visto,

altro che la cazzo di top 5 o di top 3

Sono la numero uno e non mi rompere i coglioni

Andassero a fanculo tutte le nonne che dicono di essere meglio di Praveen.

È questo l’inizio del video di Nani, brano del 2019 di Mr. Cardamom. Fu l’unico suo brano di discreto successo, all’interno di una carriera musicale mai davvero decollata. A dar slancio al pezzo probabilmente era stato proprio il video, nel quale a interpretare il ruolo principale – un’anziana nonna che si trasforma in regina del ghetto alla quale tutti i giovani teppistelli del quartiere obbediscono ciecamente – c’era Madhur Jaffrey, una specie di Martha Stewart indiana, celebre per i suoi programmi televisivi di cucina e bon ton. Fu anche l’ultimo video della carriera di Mr. Cardamom che, di lì a poco, appena un anno dopo, sarebbe diventato deputato dello Stato di New York.

Ma ora, flashback.

Nel 2015, quando inizia ufficialmente la sua brevissima carriera musicale con il nome di Young Cardamom, in collaborazione con l’amico Abdul Bar Hussein (rapper HAB), pubblica Kanda (Chap Chap), inno ritmato al pane chapati ugandese. Nel 2016 il duo Mr. Cardamom e HAB pubblica un EP di sei canzoni intitolato Sidda Mukyaalo, in cui rappa in sei lingue diverse. Il titolo è la traduzione in luganda di Non si torna al villaggio e, secondo quello che Mamdani stesso ha dichiarato in un’intervista al sito OkayAfrica, questo titolo ha un significato preciso: «Non posso tornare al villaggio perché, da ugandese asiatico, semplicemente non ho un villaggio. La città è tutto ciò che ho».

E infatti nel disco si cerca di raccontare cosa si prova a essere sempre fuori posto: troppo africani per essere americani, troppo americani per essere africani, troppo scuri per essere bianchi. Pochi mesi dopo – siamo ancora nel 2016 – per Mr. Cardamom e HAB arriva la grande occasione: una canzone niente male, #1 Spice, viene inserita nella colonna sonora del film Disney Queen of Katwe, di cui sua madre è regista e Young Cardamom supervisore musicale. In merito a quel ruolo, Mamdani stesso dichiarò, scherzando, che «il nepotismo e il duro lavoro portano lontano».

Il film, che pure è una produzione Disney e racconta la storia poderosa e verissima di Phiona Mutesi, ragazzina della baraccopoli di Kampala che si rivela essere un prodigio degli scacchi, è un mezzo flop. Di conseguenza, anche le musiche che lo accompagnano non vanno da nessuna parte. Era il 2016.

E mentre la carriera di Young Cardamom/Mr. Cardamom non decolla – neppure con l’aiuto di nepotismo e duro lavoro –, attorno a Zohran succedono tre cose: la prima si chiama Donald Trump, la seconda Bernie Sanders, la terza Alexandria Ocasio-Cortez.