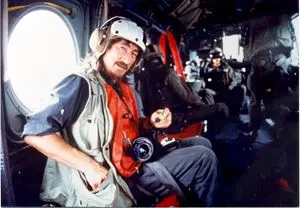

PHOTO

L’autobomba piazzata sotto casa di Sigfrido Ranucci, a pochi giorni dal ritorno di Report in televisione, non è solo un atto intimidatorio contro un giornalista: è un segnale inquietante per tutto il Paese. Quando si colpisce chi indaga, si colpisce il diritto di tutti a sapere. Come scriveva Walter Tobagi, “la libertà di stampa non è un privilegio dei giornalisti, ma un diritto dei cittadini”. E in un tempo in cui la verità sembra diventata scomoda, la solitudine di chi racconta i fatti è più pesante che mai. Per riflettere sul senso – e sul prezzo – del giornalismo d’inchiesta, abbiamo voluto ascoltare Giorgio Fornoni, storico inviato di Report ai tempi di Milena Gabanelli. Le sue inchieste – dall’Africa all’America Latina, dai traffici d’armi alle guerre dimenticate – hanno raccontato le zone d’ombra del mondo, spesso a rischio della propria vita. Con lui parliamo non solo di coraggio e di paura, ma anche di fede nella verità, di libertà di stampa, e di quella molla interiore che spinge un reporter a non voltarsi mai dall’altra parte. In un tempo in cui il giornalismo rischia di confondersi con il rumore, Fornoni ci ricorda che cercare la verità, come scriveva Papa Francesco, “non è un mestiere, ma una missione".

Dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, qual è stato il tuo primo pensiero? Cosa racconta questa aggressione per il giornalismo e per la democrazia?

«Ho pensato che il messaggio fosse chiaro: quando fai inchieste che toccano interessi potenti, non soltanto la politica, ma l'economia opaca, la mafia, e credo che sia proprio questo il punto, i rischi sono reali. Non è un caso che Ranucci sia nel mirino: è l’idea stessa di un giornalismo libero che viene colpita. È un atto contro la libertà d’informazione, e quando viene ferito questo diritto, siamo tutti colpiti».

Hai lavorato con Ranucci. Cosa lo distingue come giornalista?

«È uno che va fino in fondo, che non si accontenta. Dal 2017, quando ha raccolto il testimone di Milena Gabanelli alla guida di Report, ha dato voce a un giornalismo che non teme di disturbare. Le sue inchieste, da Mafia Capitale ai traffici di rifiuti tossici, dalle ombre sui rapporti tra potere politico ed economico fino alle mafie internazionali, raccontano il Paese reale. Ma soprattutto, mostrano che cercare la verità costa. Le querele, le minacce, la scorta: fanno parte del prezzo da pagare quando il giornalismo non si limita a osservare, ma indaga».

Hai vissuto in prima persona momenti difficili.

«Ricordo quando mi fermò il KGB in Siberia. Stavo lavorando a un’inchiesta sui centri biologici russi, dove sono conservati campioni di virus come il vaiolo. Mi interrogarono per undici ore, non sapevo se sarei uscito vivo. Mi salvò l’intervento tempestivo di Milena Gabanelli e dell’Ambasciata italiana. Anche in quel caso, capii che il giornalismo d’inchiesta è rischioso, ma mette un piede nella storia. Ogni volta che racconti ciò che qualcuno vorrebbe nascondere, lasci una traccia che può cambiare le coscienze».

Tu e Ranucci avete collaborato a diverse inchieste. Ce n’è una che ricordi con particolare orgoglio?

«Mare Nero. Sigfrido si occupava dell’inquinamento del Mediterraneo, io diedi il mio contributo per raccontare il disastro ambientale causato dall’esplosione della piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico nel 2010. Due facce della stessa medaglia: il mare come specchio del nostro egoismo. Ma insieme abbiamo imparato che la forza di un’inchiesta è collettiva: nasce dall’unione di competenze, di sguardi, di passione civile».

Hai citato spesso Anna Politkovskaja, la giornalista russa uccisa per le sue denunce. Che rapporto avevi con lei?

«Era un’amica. L’ho conosciuta e intervistata quando lavorava al quotidiano Novaya Gazeta, e ho visto da vicino la sua forza. Anna raccontava la guerra in Cecenia, denunciava i crimini di Putin, sapendo di rischiare la vita. Quando le chiesi se avesse paura del Cremlino, mi disse: “Paura o no, questa è la mia professione”. Quella frase non l’ho mai dimenticata. È la stessa spinta che anima Ranucci e tutti i giornalisti che non arretrano. Le intimidazioni, paradossalmente, non fermano: spingono ad andare avanti. Perché chi tenta di zittire la verità, in fondo, ti dice che stai colpendo nel segno».

Fare giornalismo d’inchiesta oggi è più difficile di ieri?

«Oggi ci sono le pressioni politiche, le minacce economiche, la manipolazione digitale. Ma nonostante tutto, il giornalismo d’inchiesta resta l’unico che abbia davvero senso. Per me, il giornalismo serve solo se indaga, se cerca la verità, se illumina le zone d’ombra. Altrimenti non ha ragione d’esistere: diventa intrattenimento, non servizio civile».

Hai mai avuto paura?

«Certo. Ma la motivazione è più forte della paura. La paura vera è non riuscire a portare a termine un’inchiesta. Ho perso colleghi e amici: Maria Grazia Cutuli, uccisa in Afghanistan, con cui ho viaggiato anche in Kosovo; Anna Politkovskaja; tanti altri che credevano nel valore della parola. Ogni volta che succede qualcosa come l’autobomba a Ranucci, penso a loro. E sento che l’unico modo per onorarli è continuare».

Qual è, secondo te, il confine tra coraggio e incoscienza?

«Il coraggio nasce dal senso, dall’urgenza morale. Se sei motivato, superi la paura ma resti lucido. Lo fai per te, per dare un senso alla tua vita, ma se lo fai bene, serve anche agli altri. Il giornalismo è questo: un servizio al mondo».

Se potessi dire qualcosa a Ranucci oggi, cosa gli diresti?

«Di continuare. Di non cedere. Di restare fedele alla sua missione. È un esempio per chi crede che la verità sia un bene pubblico, non privato. Certo, deve proteggere sé stesso e la sua famiglia, ma non può fermarsi. Le bombe non spengono la verità, la rendono più urgente».