PHOTO

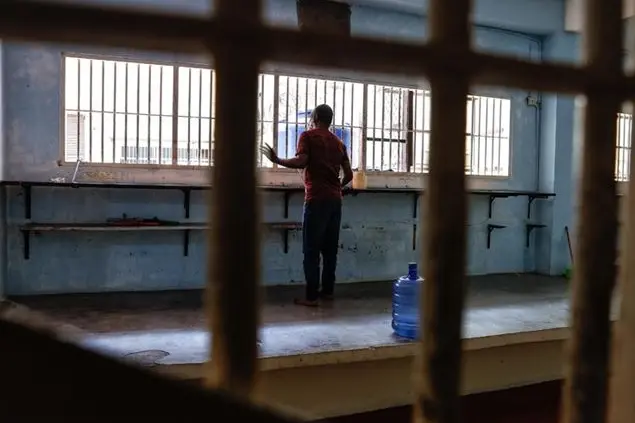

Immaginate di vivere in uno spazio più piccolo di una cella di un bagno, con altre persone, per mesi e anni. Immaginate temperature che d’estate raggiungono i 37 gradi, ventilatori a pagamento e accessi limitati all’acqua potabile. Questa non è una trama distopica, ma la fotografia – lucidissima, senza concessioni – delle prigioni italiane oggi, scattata dal XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. Un report che ci interroga tutti, perché la dignità delle carceri è una questione di democrazia, civiltà e garanzia dei diritti di ogni cittadino.

Dati drammatici: numeri di un’emergenza

Al 30 giugno 2025 i detenuti in Italia erano 62.728, a fronte di una capienza regolamentare di 51.276 posti. La realtà è persino peggiore, perché almeno 4.500 letti risultano inutilizzabili a causa di degrado o lavori. Il tasso reale di sovraffollamento si attesta così al 134,3%: significa che per ogni posto disponibile ci sono almeno un terzo di persone in più rispetto agli standard minimi. Ben 62 istituti su 189 superano il 150% di sovraffollamento e in 8 casi – tra cui Milano San Vittore (220%), Foggia (212%), Lodi e Roma Regina Coeli – si raggiungono percentuali che vanno oltre il 190%.

In oltre un terzo delle carceri visitate da Antigone, le celle non garantiscono nemmeno i 3mq calpestabili a persona previsti dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo. Il sovraffollamento, unito a spazi ristretti e strutture antiquate, significa vivere spesso senza aria condizionata, in locali privi di docce o acqua calda, senza zone d’ombra o cortili sufficienti.

Una crisi di umanità: suicidi, disagio e salute mentale

Il 2024 è stato l’anno più drammatico mai registrato: 91 persone si sono suicidate in carcere, su un totale di 246 decessi. Nei primi sei mesi del 2025 i suicidi già registrati sono 45: un ritmo che, se proseguito, segnerebbe un nuovo tragico record.

Il disagio psichico cresce parallelamente al sovraffollamento: il 14,2% dei detenuti ha una diagnosi psichiatrica grave, il 21,7% assume stabilizzanti dell’umore, antipsicotici o antidepressivi; quasi il 50% fa uso regolare di sedativi o ipnotici. Scarseggiano gli interventi strutturali: in 29 istituti il medico non è presente di notte, e il personale penitenziario medico e sanitario risulta cronicamente sotto-dimensionato rispetto alla reale esigenza.

La crisi si manifesta anche con dati impressionanti sugli atti di autolesionismo: 22 ogni 100 detenuti. La loro frequenza, secondo il rapporto, è l’altro volto della sofferenza e dell’isolamento che caratterizza la vita dietro le sbarre.

Minori rinchiusi e famiglie spezzate

Altro dato che deve far riflettere: al 30 aprile 2025 nei penitenziari minorili si trovavano 611 ragazzi, tra cui 27 ragazze, un’esplosione del 54% rispetto a soli due anni fa. Anche qui le condizioni sono gravi: si dorme sui materassi a terra; mancano le ore d’aria; l’uso di psicofarmaci è in crescita. Più del 60% dei minori è ancora in attesa di giudizio, mentre a 91 giovani tra gennaio e giugno è stato notificato il trasferimento negli istituti per adulti, interrompendo per molti percorsi educativi essenziali.

Il “decreto Caivano”, che ha semplificato il trasferimento punitivo di maggiorenni dal circuito minorile al carcere per adulti, ha acuito questa emergenza.

Inoltre, il nuovo decreto “Sicurezza” ha cancellato l’obbligo di rinviare la detenzione per donne incinte o con figli sotto l’anno d’età, permettendo così – per la prima volta – che il bambino possa venire separato dalla madre incarcerata, una misura che ha già prodotto l’aumento dei piccoli reclusi con le loro madri detenute.

Sovraffollamento, custodia cautelare e stranieri

Un altro aspetto sottolineato dal Rapporto: il 26,5% di coloro che si trovano in carcere è in attesa di giudizio. Espressione di un sistema giudiziario lento che si ripercuote in modo ancora più evidente sugli stranieri: rappresentano il 31,6% dei detenuti totali, percentuale che rimane elevata rispetto agli italiani, frutto anche di misure cautelari usate con maggior rigidità per chi non ha radicamento sociale.

Nel frattempo, la custodia “chiusa” – ovvero il regime di massima restrizione dei movimenti – riguarda oltre il 60% dei detenuti: gran parte della giornata si trascorre quindi in celle sovraffollate e bollenti, soprattutto in estate, quando la temperatura diventa insopportabile e i ventilatori sono pochi e solo a pagamento.

Spazi, strutture e personale: un sistema al collasso

Le carceri italiane sono vecchie e maltenute: solo otto su 95 visitate sono di recente costruzione, mentre 19 risalgono addirittura a prima del 1900. In trentasei istituti i problemi di spazio sono meno acuti, ma sono ormai l’eccezione. Nel 35% degli istituti visitati manca lo spazio minimo garantito; solo 42 nuovi posti sono stati realizzati nell’ultimo anno contro i 7.000 annunciati. Il personale penitenziario, sia di custodia sia educativo, è al di sotto degli standard necessari, e le proteste degli operatori si moltiplicano insieme a quelle dei detenuti.

Ma cosa c’entra tutto ciò con me, cittadino libero?

Tutti, in fondo, abbiamo un legame invisibile ma concreto con le carceri: lo stato delle prigioni misura la qualità della democrazia. La Costituzione italiana garantisce i diritti fondamentali anche di chi ha sbagliato. Permettere condizioni disumane significa accettare limiti – legali, sanitari, morali – che domani potrebbero colpire chiunque, a prescindere dalla colpa.

Le carceri degradate rendono la società meno sicura, perché chi esce spesso è spezzato, più arrabbiato e meno “recuperato” rispetto all’ingresso. Un sistema che punta solo alla punizione genera recidiva, insicurezza, paura. Al contrario, una carcere dignitosa e aperta alla riabilitazione è il primo presidio contro la criminalità che nasce e si alimenta nelle periferie sociali ed esistenziali.

Una responsabilità collettiva

Il XXI Rapporto di Antigone ci consegna un quadro drammatico, ma anche la mappa di una responsabilità comune: solo investendo su dignità, umanità, personale e misure alternative è possibile spezzare la spirale di violenza, sofferenza e degrado che oggi soffoca il nostro sistema penitenziario.

Non è una battaglia di nicchia: riguarda la giustizia che incontreremo domani, la salute pubblica, il modo in cui lo Stato tratta i suoi cittadini – tutti, nessuno escluso. Anche chi oggi, in buona fede, pensa di non doversi mai occupare di prigioni e detenuti.