PHOTO

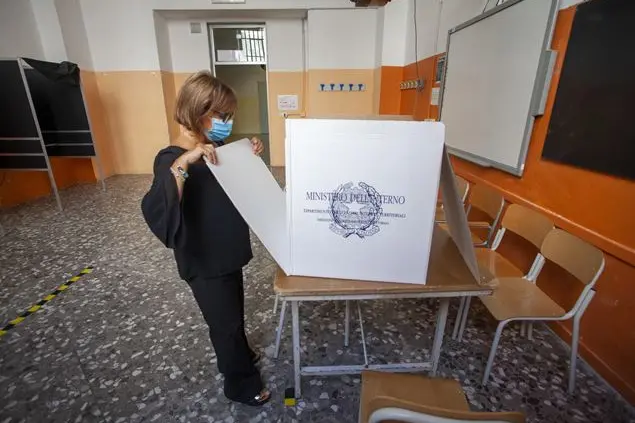

Si è riacceso timidamente il dibattito sul referendum del 20 e 21 settembre, previsto il 29 marzo scorso e rimandato a causa della pandemia. Il quesito è semplice, chiede di ridurre del 36,5% i parlamentari italiani, da 630 a 400 i deputati e da 315 a 200 i senatori. Il taglio dei parlamentari è un tema antico, lo prevedevano tutte le proposte di riforme costituzionali a partire dal 1983; perfino i costituenti avevano previsto un numero di deputati variabile. Ma in questa legislatura "il detto" è diventato "fatto": il Parlamento ha approvato il taglio in tempo record, era tra i punti del contratto di Governo M5S-Lega, poi anche il Pd lo ha approvato nella sua ultima votazione. La riforma non è entrata in vigore solo perché 71 senatori hanno richiesto di sottoporla alla volontà po¬polare. Sul quesito, però, più della metà degli elettori è disorientata.

Per aiutare a discernere senza allarmismi cercheremo di individuare le tre principali ragioni del "No" e le tre ragioni del "Sì". I sostenitori del No ritengono sia una riforma incompleta, una "sforbiciata" decontestualizzata dal tutto, un pilastro che si vuole togliere senza voler rinforzare la trave. Lo considerano un voto politico in favore o contro il M5S, che non ha mai sostenuto la democrazia rappresentativa. Riccardo Fraccaro l'ha proposta come ministro "per la democrazia diretta" nel Governo Conte I. Lo stesso Grillo è a favore della "demarchia", l'estrazione a sorte dei rappresentanti del Parlamento, teorizzata dal filosofo Burnheim nel 1985. Per molti analisti solo il taglio dei parlamentari è un argomento per dare in pasto al popolo quel nemico su cui sfogare rabbia e frustrazione dopo decenni di politiche ritenute elitarie.

Secondo punto: il risparmio economico. La riduzione dei "privilegi della casta" porterebbe a un taglio dispesa di circa 57 milioni l'anno, pari allo 0,007% della spesa pubblica. La somma, però, secondo l'economista Carlo Cottarelli ed altre voci, potrebbe essere ricavata dalla riduzione dei costi e dei benefici ai parlamentari. Certo, la democrazia ha un costo, ma salvo gli sprechi il criterio per mantenerla non può essere quello economico. Infine per il fronte del "No" la cultura populista - che venera i leader e congela i poteri del Parlamento - porterebbe la democrazia verso forme di plutocrazia, con pochi parlamentari pilotati da poteri forti e dai più ricchi. Per Romano Prodi invece la qualità dei parlamentari non dipende dalla quantità, ma dalla competenza. Sostengono il No da Bonino a Berlusconi, da Calenda a Renzi al movimento delle Sardine, dai giovani del Pd fino alla sinistra più radicale.

Quale tipo di democrazia vogliamo costruire?

La riduzione dei parlamentari, secondo i sostenitori del "Sì", porteebbe l'Italia in linea con il numero delle grandi democrazie - siamo il Parlamento più affollato d'Europa -; velocizzerebbe i lavori parlamentari; rinforzerebbe il peso politico dei singoli deputati davanti al Governo e alla Magistratura; aprirebbe una stagione di riforme ad hoc.

Secondo, il "Sì" garantirebbe la trasparenza e la responsabilità: sarà più semplice individuare le posizioni dei singoli parlamentari. La distanza tra eletti ed elettori si ridurrebbe e il Senato potrebbe assumere una vocazione territoriale. Il terzo punto, infine, riguarda "la realizzazione del bene possibile", scrivono i riformisti. Per quanto piccola e imperfetta sia la riforma, per i suoi sostenitori il taglio porterà a sciogliere il nodo del bicameralismo perfetto. Ma c'è di più. Quando nel 1963 si è stabilito il numero dei parlamentari, il Parlamento era l'unico legislatore.

Oggi il sistema legislativo è policentrico e sussidiario: esistono 800 legislatori regionali e molta della normativa approvata dal Parlamento italiano è recepita dell'Ue. Infine rimangono alcuni dubbi. È stato un errore far coincidere il referendum con il voto per i 5 Consigli regionali, la campagna elettorale potrebbe falsarne l'esito e creare flussi non omogenei nei territori. Anche i toni apocalittici non aiutano il dibattito. Non è detto che la democrazia venga messa in crisi per la riduzione dei suoi rappresentanti, dall'altro lato però una vittoria dei "Sì" senza la revisione dei regolamenti parlamentari, la ridefinizione degli elettori del Presidente della Repubblica e l'approvazione di una legge elettorale potrebbe bloccare un Parlamento già claudicante. La riforma richiede una riflessione culturale prima che politica.

Anche come Chiesa occorre porsi alcune domande di natura etica: quale tipo di democrazia vogliamo costruire? Su quali princìpi fondarla? Di quali riforme (urgenti) ha bisogno il Paese? Senza un "perché", il "cosa" rischia di perdere di significato. Occorre dunque discernere. Il quesito è simile a un "frammento"ma condiziona "il tutto", che è il futuro costituzionale del Paese.