PHOTO

Già sessant'anni o solo sessant’anni, quelli trascorsi da quel lontano 28 ottobre 1965, data di promulgazione della dichiarazione conciliare Nostra aetate? Difficile, e non scontato, rispondere… C’è una storia, probabilmente inventata ma sicuramente verosimile, che circola dalla fine del Vaticano II nella regione saldamente cattolica e politicamente conservatrice del Süd-Oldenburg, nella diocesi tedesca di Münster. Il protagonista è un contadino, che, concluso l’evento conciliare, sarebbe sbottato esclamando a chiare lettere, davanti a un buon gruppo di fedeli concittadini: “Lasciate pure che quelli di Roma decidano quel che vogliono: io resto cattolico!”.

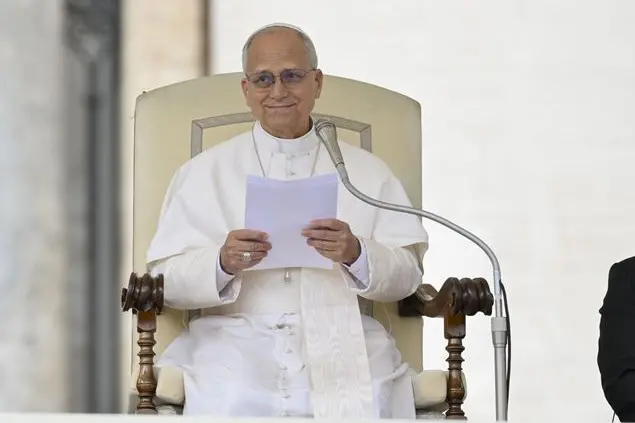

La battuta, in ogni caso, è esemplare della sfida più gravosa che la chiesa cattolica si è trovata ad affrontare al concilio e negli anni immediatamente successivi: convincere i propri credenti che per essa sia lecito, e talvolta persino doveroso, abbandonare qualcosa delle proprie scelte passate per essere maggiormente in linea con il mandato evangelico (paradossalmente, se vogliamo, visto che la teshuvà/metànoia, cioè l’invito al cambiamento, è l’appello costante rispettivamente del Primo e del Nuovo Testamento). In particolare quell’assise, fra le altre cose, aveva deciso non di cambiare qualcosa di secondario, bensì addirittura il paradigma di fondo delle proprie relazioni con le altre religioni sparse nel mondo: appunto, con la Nostra aetate. Ieri, mercoledì 29 ottobre, papa Leone ha scelto di prendere di petto l’anniversario di questo documento, evidenziandone l’estrema importanza, soprattutto in un contesto come quello attuale, in cui facciamo quotidianamente i conti con le gioie (ma anche le fatiche) di vivere in paesi sempre più plurali e multireligiosi. Lo ha fatto, opportunamente, prendendo le mosse da un passo famoso del Vangelo di Giovanni: “In questa Udienza Generale dedicata al dialogo interreligioso, desidero porre le parole del Signore Gesù alla donna samaritana: «Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità» (Gv 4,24). Nel Vangelo, questo incontro rivela l’essenza dell’autentico dialogo religioso: uno scambio che si instaura quando le persone si aprono l’una all’altra con sincerità, ascolto attento e arricchimento reciproco. È un dialogo nato dalla sete: la sete di Dio per il cuore umano e la sete umana di Dio. Al pozzo di Sicar, Gesù supera le barriere di cultura, di genere e di religione. Invita la donna samaritana a una nuova comprensione del culto, che non è limitato a un luogo particolare – «né su questa montagna né a Gerusalemme» – ma si realizza in Spirito e verità. Questo momento coglie il nucleo stesso del dialogo interreligioso: la scoperta della presenza di Dio al di là di ogni confine e l’invito a cercarlo insieme con riverenza e umiltà”. Papa Prevost ha sottolineato che il primo orientamento di Nostra aetate fu verso il mondo ebraico, tanto che il titolo originario doveva essere De Judaeis: per la prima volta nella storia della Chiesa doveva così prendere forma un trattato dottrinale sulle radici ebraiche del cristianesimo, che sul piano biblico e teologico rappresentasse un punto di non ritorno. Ecco infatti l’inizio del paragrafo 4 di Nostra aetate, quello dedicato ai rapporti con il mondo ebraico: «Il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo.

La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti». E più avanti: la Chiesa, «memore del patrimonio che essa ha in comune con gli ebrei, e spinta non da motivi politici, ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell’antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque». Da allora, tutti i pontefici hanno condannato l’antisemitismo con parole chiare: una condanna che Leone non può che rilanciare, aggiungendo che oggi possiamo guardare con gratitudine a tutto ciò che è stato realizzato nel dialogo ebraico-cattolico in questi sei decenni. Certo, non sono mancati malintesi, difficoltà e conflitti, in particolare a partire dal dramma avviatosi il 7 ottobre 2023, che però non hanno mai impedito la prosecuzione del dialogo stesso: “Anche oggi non dobbiamo permettere che le circostanze politiche e le ingiustizie di alcuni ci distolgano dall’amicizia, soprattutto perché finora abbiamo realizzato molto.” Fino a chiudere con una domanda cruciale: “a sessant’anni dalla Nostra aetate, cosa possiamo fare insieme? La risposta è semplice: agiamo insieme”. Perché, ha ragione il papa, più che mai il nostro mondo ha bisogno della nostra unità, della nostra amicizia e della nostra collaborazione; tanto più che le due tradizioni insegnano entrambe la verità, la compassione, la riconciliazione, la giustizia e la pace. Mi permetto di aggiungere: il futuro del processo dell’incontro fra ebrei e cristiani, alla fine, per chi si propone di camminare nella fede dei propri Padri, risiede più nelle mani di Dio che in quelle delle chiese o dei leader religiosi ebrei. Quel che è sicuro, in ogni caso, è che partire dalla dichiarazione Nostra aetate, da cristiani, siamo chiamati ad ammettere che nel testo e nella vita, nell’esperienza e nella storia, l’ebraismo è diventato per noi il paradigma non solo del dialogo interreligioso, ma di ogni differenza, e il sacramento di tutte le alterità.