PHOTO

Immaginate la scena. Giugno 1913, il tenore veronese Giovanni Zenatello è seduto a un tavolino del bar insieme al maestro Tullio Serafin e ad altri cantanti. «Questo», dice indicando l’Arena, «è il teatro che cerco. Qui si potrebbero fare delle rappresentazioni uniche al mondo. Il problema è l’acustica. Si sentirà l’orchestra? E la voce non si perderà in tanto spazio? Tutto il resto c’è e quello che manca si costruisce».

Il gruppetto entra subito nell’anfiteatro per fare una prova. Zenatello intona Celeste Aida, la celebre romanza del primo atto dell’opera verdiana. Gli altri ascoltano con attenzione e alla fine applaudono. Funziona.

Tempo due mesi e il 10 agosto Aida debutta in Arena con Zenatello nel ruolo di Radamès ed Ester Mazzoleni in quello della protagonista. Serafin direttore, scenografo Ettore Fagiuoli (che curerà gli allestimenti fino al 1950). Tra il pubblico, ci sono Arrigo Boito, Puccini, Mascagni e Franz Kafka.

È la prima volta che un’opera lirica viene rappresentata in un teatro all’aperto. Mastodontico, bellissimo. Il palco è lungo quarantaquattro metri, tre volte quello della Scala di Milano.

E anche se l’acustica non sempre è all’altezza – il maestro Toscanini diceva che «all’aperto si gioca solo a bocce» – gli allestimenti da soli valgono, come si dice, il prezzo del biglietto e un tramonto che incendia le vecchie pietre dell’anfiteatro è uno degli spettacoli che riconciliano con la bellezza.

«Quelle menti illuminate che nel 1913 portarono Aida in Arena non pensavano di compiere un’impresa del genere», dice Cecilia Gasdia, che qui è di casa: da ragazzina ha fatto la comparsa, poi ha cantato nel coro, infine solista e dal 2018 sovrintendente, prima (e unica) donna in una fondazione lirica in Italia.

La storia del Festival lirico dell’Arena che quest’anno festeggia cento anni è, anche, la storia d’Italia. Scoppia la Grande guerra e per quattro stagioni l’anfiteatro resta muto.

Si riprende nel 1919 con Il figliuol prodigo di Ponchielli, opera molto poco pop, ma che detiene il primato del maggior numero di recite in una sola stagione: diciassette. Nel 1928 arrivano le grandi voci, come il “divo” Beniamino Gigli, e le grandi bacchette, con Antonio Guarnieri che esegue per la prima volta due sinfonie di Beethoven. Crescono i titoli messi in scena, con Nabucco, che diventerà un classico, e La bohème di Puccini.

Poi la Seconda guerra mondiale ferma di nuovo tutto. L’Arena si salva miracolosamente dai bombardamenti, mentre il vicino Teatro Filarmonico viene distrutto.

La ripresa del Festival corre parallela alla ricostruzione post bellica del Paese e in Arena inizia un decennio magico con l’arrivo delle più grandi voci: Mario Del Monaco nell’Aida del 1946 e, l’anno dopo, un’ancora sconosciuta Maria Callas che canta ne La Gioconda di Ponchielli. Per lei, arrivata dagli Stati Uniti a 23 anni senza un soldo in tasca, è il debutto assoluto in Italia.

La scommessa di Zanellato è vinta. Ogni anno a Verona, ribattezzata ormai “la Scala d’estate”, si danno appuntamento le più grandi star della lirica in quello che s’avvia a diventare lo spettacolo più amato dai turisti stranieri, soprattutto tedeschi, che s’accomodano sui gradoni ad ascoltare le arie più celebri del melodramma.

«Oggi», dice Gasdia, «arrivano spettatori da 114 Paesi del mondo. Il 60 per cento sono stranieri, il resto italiani. E 400 milioni di euro di indotto per la città». Quando si dice l’internazional-popolare.

La storia dell’Arena è costellata da tanti aneddoti. Nel ’62 un incendio distrugge le scene di Un ballo in maschera e la stagione chiude in anticipo. Nel ’79 arriva il presidente Sandro Pertini.

Gli allestimenti sono sempre più kolossal e nel 1995 debutta Franco Zeffirelli con Carmen di Bizet, inaugurando una lunga stagione in cui firma i più grandi titoli areniani: Turandot, Aida, Madama Butterfly, Il trovatore e, nel 2012, Don Giovanni di Mozart, giudicato poco adatto agli spazi dell’anfiteatro.

Il debutto di Gasdia in Arena data 1965: «Avevo 5 anni, studiavo già pianoforte. I miei mi portarono a vedere Carmen con Simionato e Corelli», racconta, «ogni tanto mi addormentavo. Mi stupì vederla morire in scena e poi rialzarsi per raccogliere gli applausi».

La stagione di quest’anno è uno spartiacque per la storia dell’Arena: «Il cartellone ho iniziato a pensarlo dal 2018», spiega Gasdia, «quando sono arrivata sei anni fa ho dovuto affrontare e portare avanti un durissimo piano di ridimensionamento perché la Fondazione versava in una gravissima crisi economica. Anche la qualità artistica era calata e sono riuscita a riportare grandi nomi dalla Scala, dal Covent Garden, dal Metropolitan di New York».

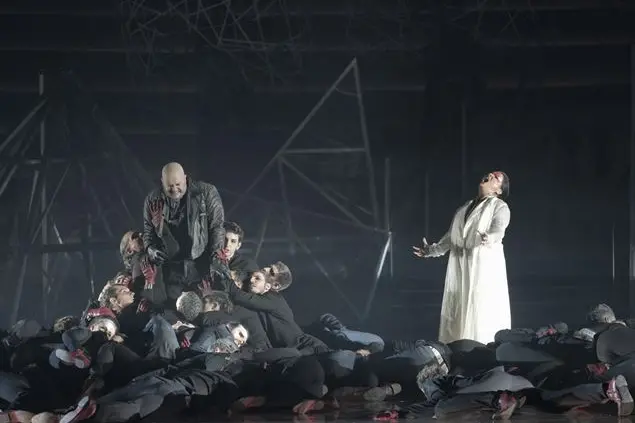

Il Festival del centenario si apre il 16 giugno, già sold out, con Aida, l’opera più rappresentata e più amata dal pubblico, ideata da Stefano Poda, al suo primo allestimento areniano, con una scenografia pop e sofisticata, antica e multimediale al tempo stesso e che Gasdia definisce «di cristallo»: «Il particolare gioco di trasparenze farà risaltare l’anfiteatro in tutta la sua monumentale bellezza», dice, «il resto lo faranno le voci, con la prima che vedrà la star Anna Netrebko affiancata dal tenore Yusif Eyvazov nei panni di Radamès».

Oltre ad Aida, la nuova produzione di quest’anno sarà Rigoletto che segna il debutto in Arena dell’attore e regista Antonio Albanese: «Sarà un allestimento ambientato nel secondo Dopoguerra e ispirato al cinema neorealista italiano degli anni Cinquanta. In futuro», promette Gasdia, «ci apriremo ad allestimenti più “leggeri” utilizzando le nuove tecnologie senza snaturare o rinunciare al nostro passato».

In totale, il cartellone di quest’anno annovera otto titoli tra cui Il barbiere di Siviglia e Tosca di Hugo de Ana, Nabucco di Gianfranco de Bosio, La Traviata nello storico allestimento di Zeffirelli, poi quattro serate di gala con Roberto Bolle, Juan Diego Flórez, Jonas Kaufmann e, il 25 agosto, l’omaggio di Placido Domingo alla storia del Festival, mentre il 31 agosto per la prima volta arrivano l’Orchestra e il Coro della Scala diretti da Riccardo Chailly.

Per la centesima volta, l’Arena è pronta a popolarsi, dietro le quinte, negli arcovoli, dove lavorano qualcosa come millequattrocento persone tra artisti, maestranze, comparse, sarte, truccatori, calzolai, artigiani del legno, macchinisti.

Di notte si smonta lo spettacolo appena applaudito dal pubblico, di giorno si prepara l’allestimento serale. In piazza Bra, le scenografie, coloratissime e monumentali.