PHOTO

di Bendetta Verrini- Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia)

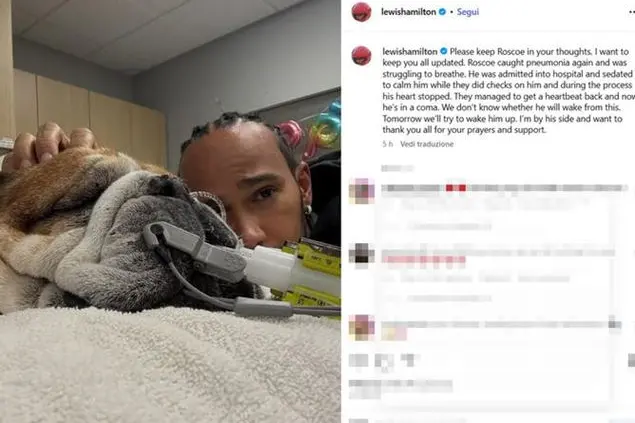

Ha colpito profondamente, in questi giorni, la foto che il pilota Lewis Hamilton ha postato sui suoi social, che ha ritratto il suo cane Roscoe, un bulldog di 12 anni, attaccato a un respiratore. Annunciandone la morte, il campione di Formula Uno ha detto di “aver dovuto prendere la decisione più difficile della sua vita e dirgli addio”, aggiungendo di aver perso il suo migliore amico.

In qualsiasi modo lo si guardi, il dolore espresso da Hamilton fa riflettere, ed è lo specchio di un cambiamento radicale nelle strutture e nei valori familiari contemporanei: gli animali domestici sono diventati parte integrante delle famiglie. Secondo i dati del Centro Internazionale Studi Famiglia, pubblicati nell’ultimo CISF Family Report (2024), nella classifica dei “pet”, i gatti sono leggermente più numerosi dei cani, ma in ogni caso colpisce che quasi il 43% delle coppie con figli possieda animali, spesso anche più di uno, seguite a ruota dalle coppie under 60 senza figli (il 40,2%) e dai nuclei monogenitoriali (quasi il 40%).

Ma che relazione c’è con questi animali, in famiglia? Lo abbiamo chiesto alla sociologa dell’Università Cattolica Sara Nanetti, che ha approfondito questo argomento nel CISF Family Report 2024.

Gli animali domestici oggi fanno parte delle nostre famiglie attraverso tre principali modalità: integrazione, assimilazione e sostituzione. L’integrazione riguarda l’inserimento degli animali nel gruppo familiare senza necessariamente stabilire un’equivalenza rispetto ai membri umani. Gli animali sono spesso considerati beni di consumo con caratteristiche particolari, ovvero richiedono cure costanti e diventano parte della vita quotidiana della famiglia. L’assimilazione coinvolge, invece, la percezione degli animali come veri e propri membri della famiglia, spesso paragonati ai bambini. Questa modalità si manifesta in pratiche che vanno dal festeggiamento dei compleanni degli animali all’attribuzione di nomi umani. Infine, c’è la sostituzione, che riguarda situazioni in cui gli animali vengono percepiti come surrogati dei membri umani mancanti. Questo è particolarmente comune in famiglie senza figli o in situazioni di perdita di un componente del nucleo.

In termini pratici, come si sviluppa il rapporto tra la famiglia e i suoi animali domestici?

Gli animali certamente contribuiscono all’equilibrio emotivo del gruppo familiare, ma i dati ci mostrano che non sono soltanto “terapia affettiva”, bensì mediatori relazionali, ovvero: nelle famiglie con figli contribuiscono a creare routine di cura condivise; nelle coppie senza figli sostituiscono in parte la progettualità educativa e il carico di cura; nei nuclei monogenitoriali alleggeriscono tensioni e stress, diventando un interlocutore affettivo alternativo. In sintesi, potremmo dire che più la famiglia è fragile o attraversata da transizioni critiche, più l’animale diventa un collante domestico che stabilizza equilibri emotivi e sociali. Tuttavia, lo spazio disponibile e la presenza di dispositivi specifici (letti per animali, lettiere, porte per gatti), influenzano la possibilità e la qualità della convivenza tra umani e animali.

Quali sono le differenze di relazione con gli animali rispetto ai tipi di famiglia? È differente avere un animale ed essere single, oppure una madre divorziata, rispetto all’averlo in coppia, con o senza figli?

«In qualche modo, i dati ci mostrano una chiara correlazione tra la tipologia familiare, l’età dei rispondenti e la presenza di animali in casa, mettendo in luce alcune tendenze: ad esempio, i nuclei monogenitoriali sono una delle categorie con la più alta presenza di animali domestici. Questo riflette l’importanza degli animali come supporto emotivo e compagnia in situazioni di maggiore vulnerabilità e stress. Ci sono poi le coppie con figli conviventi, le quali hanno una significativa tendenza a possedere animali domestici, segnalando il desiderio di fornire compagnia e un ambiente di crescita stimolante per i bambini. In questo caso, le fasce di età maggiormente interessate alla presenza di un animale sono quelle giovani (25-34 anni, con il 78,4%) e adulte (55-65 anni, con il 74,8%). Da un lato, la presenza di animali nelle coppie giovani con figli mostra una forte tendenza a integrare gli animali nelle dinamiche familiari, guidata da motivazioni economiche e sociali, come l’aspirazione a un modello familiare che include gli animali domestici. Dall’altro, la fascia più matura suggerisce che gli animali possono assumere un ruolo di compagnia o di sostituzione sempre più importante man mano che i figli lasciano la casa».

Ecco, cosa accade nel caso delle coppie senza figli?

«Le coppie senza figli presentano una variabilità interessante: questa categoria sembra identificare negli animali una fonte di compagnia e stabilità emotiva, specialmente nelle fasce di età intermedie. L’assenza di figli potrebbe aumentare l’importanza attribuita agli animali domestici come membri della famiglia, compensando il vuoto emotivo e sociale. Rimane comunque una percentuale considerevole di coppie tra i 45-54 anni che possiede almeno un animale domestico (73,5%), suggerendo come gli animali possano giocare un ruolo significativo anche in assenza di figli come fonte di compagnia e stabilità emotiva».

E i single?

«Le persone sole mostrano un rapporto particolarmente complesso con gli animali domestici. La presenza dei pet è ridotta tra i più giovani (18-24 anni) e tra gli anziani (over 65 anni), probabilmente a fronte di limiti economici, instabilità abitativa o carichi di cura. Al contrario, nelle età intermedie la quota cresce, quasi la metà dei single tra i 35 e i 44 anni possiede un animale, segnale di un bisogno marcato di compagnia. Tuttavia, anche in questa fascia la presenza di pet resta inferiore rispetto a tutte le altre configurazioni familiari, evidenziando come la solitudine individuale pesi più delle condizioni materiali sulla possibilità di avere un animale».

Che valutazione possiamo dare, allora, del rapporto tra famiglie e pet?

«Si può dire che la presenza di animali domestici rifletta il modello dell’“integrazione”, secondo cui gli animali non sostituiscono, ma completano i membri della famiglia. È, infatti, la genitorialità che incide in misura particolarmente significativa sulla possibilità di avere un animale domestico, a cui segue la presenza di un partner. Per le persone sole, così come per gli altri nuclei, la presenza di animali domestici diventa più aleatoria e variabile: gli anziani, in particolare, tendono a non averli, probabilmente a causa dei carichi di cura che questi comportano. Al contrario, le fasce di età intermedie o di passaggio, dalla formazione della coppia e della famiglia (25-34 anni) alla fuoriuscita dei figli dal nucleo famigliare (55-65 anni), presentano la percentuale più significativa di animali domestici, a indicare come i periodi di instabilità e trasformazione siano più spesso accompagnati dalla presenza di animali. Gli animali, insomma, non sono solo “parte della famiglia”: sono una cartina di tornasole delle trasformazioni familiari, perché rivelano al tempo stesso le fratture (solitudine, carichi di cura e assenza) e le speranze (compagnia, sostegno e nuove forme di legame)».