PHOTO

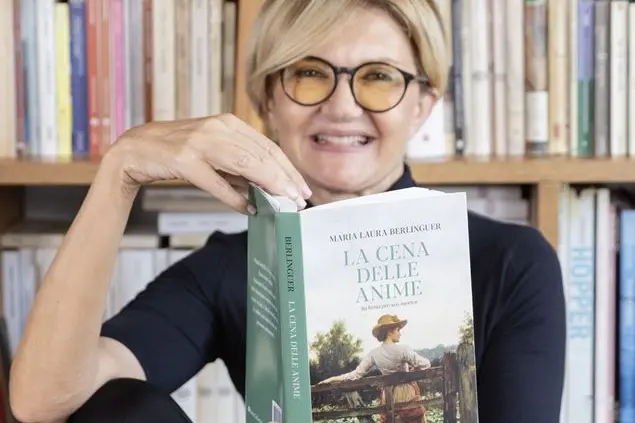

Una casa abbandonata, un passato rimosso, una figlia che torna a ricucire un legame che la morte non ha mai davvero reciso. La cena delle anime (HarperCollins), è il romanzo d’esordio di Maria Laura Berlinguer, profonda conoscitrice dell’anima italiana più autentica. Ed è un romanzo potente, sul ritorno, sulle ferite, sull’amore che non si spegne, sull’invisibile che ci unisce, in una Sardegna aspra e poetica dove le pietre conservano i segreti.

In cosa consiste il rito della cena delle anime?

«È un’antica usanza sarda, ancora viva in alcune zone dell’interno, soprattutto nel Nuorese, dove si crede che gli antenati non muoiano, ma vadano in un mondo parallelo, e che in alcuni giorni il confine tra i due mondi si assottigli e queste anime tornino nelle case non con intenzioni cattive ma come spiriti guida. Così, nella notte tra l’1 e il 2 novembre le famiglie lasciavano apparecchiata la tavola per i defunti, con le loro pietanze preferite e i corredi più preziosi. Era un modo per ricordarli, onorarli, ma anche per sentirli ancora presenti, come se potessero tornare per una notte. Ho scelto questo titolo perché la mia protagonista fa esattamente questo: imbandisce una tavola del cuore per rompere il silenzio tramandato tra le generazioni, per dar voce a chi non ha potuto parlare, per confrontarsi con i fantasmi e riannodare i fili familiari, ritrovando se stessa».

E per lei che cosa rappresenta per lei la cena delle anime?

«Il cuore umano della storia. È un gesto simbolico che restituisce dignità alla memoria e rende la morte meno lontana, meno crudele. Per me è anche un atto d’amore: apparecchiare per un’assenza significa riconoscere una presenza profonda, che ancora ci accompagna. È il legame con la famiglia, non visto come nostalgia, ma come ricerca identitaria delle proprie origini, come riscatto femminile».

Quale significato si attribuisce alla morte?

«La morte non è la fine, ma un passaggio, e questo è un messaggio universale. Recuperare la voce dei nostri antenati ci rende meno soli. È una morte che non separa, ma unisce. Il libro restituisce un senso di continuità, non di rottura».

Anche quando è doloroso conoscere la propria storia familiare, come nel caso della protagonista?

«Sì, perché conoscere il passato ci rende liberi».

Cosa l’ha spinta a tornare alle sue radici sarde? È stato più un bisogno intimo o un’urgenza narrativa?

«È stato un richiamo profondo quasi viscerale. Volevo raccontare una terra che conosco nel sangue prima ancora che nella geografia. C’è una parte vera in questo romanzo, perché Vincenzo Dessì era il mio bisnonno, un archeologo, un uomo molto colto di una Sardegna che esula dai suoi stereotipi. E io volevo raccontare un’isola diversa. Esisteva in Sardegna una cerchia evoluta e di spessore culturale, raffinata, che ordinava gli abiti a Torino e a Parigi e discuteva di filosofia e archeologia. Tra i protagonisti di quella stagione c’era Vincenzo Dessì. La sua collezione oggi è custodita in una sala dedicata nel museo archeologico Sanna di Sassari, donata da mio nonno. Questo, per me, rappresenta un ponte concreto tra la memoria familiare e la storia collettiva».

Che tipo di famiglia era la sua?

«La mia famiglia è di tradizioni illuministe, non c’era tanto spazio per questo tipo di cultura che, invece, la Sardegna ancestrale conserva. Sono esperienze che inizialmente non facevano parte della mia storia personale, ma che ho recuperato perché ho una visione laica e pragmatica, esperienze che mi hanno resa molto più forte. Ho fatto uno studio approfondito sul bagaglio culturale, antropologico, sociologico e spirituale della Sardegna, e tutto questo mi ha umanamente arricchita».

Nel romanzo la memoria è quasi un personaggio. Quanto è importante il passato nella sua idea di identità?

«È importante conoscere chi siamo e da dove veniamo. Esiste una branca della psicologia, la psicoterapia transgenerazionale, o psicogenealogia, che ci insegna che siamo anche il frutto della memoria collettiva: portiamo con noi, inconsapevolmente eredità emotive, traumi, silenzi e perfino errori delle generazioni che ci hanno preceduti. A volte quei silenzi si trasformano in cripte interiori. Solo guardandoli in faccia, esplorandoli, possiamo liberarci di fardelli che ogni famiglia, in qualche misura, porta con sé. Non si tratta di una ricerca nostalgica, ma viva, attiva, necessaria. Per me è stato un modo per restituire luce a parti rimaste in ombra della mia famiglia: rendere giustizia a un archeologo come il mio bisnonno Vincenzo Dessì, oggi poco conosciuto, e insieme riscattare il valore della consapevolezza femminile. Nell’Ottocento esistevano donne che non erano solo figure marginali o arretrate, ma viaggiatrici, colte, protagoniste silenziose con primati culturali e sociali che la storia non ha saputo trattenere. Dare voce a questa Sardegna invisibile era un’esigenza profonda, quasi un dovere interiore».

Nel romanzo emergono con forza il tema dell’identità femminile e della ricerca di autodeterminazione. Miriam e Iride sembrano due figure speculari, entrambe in cammino verso una forma di libertà personale e profonda. È così? È questo che voleva raccontare attraverso di loro?

«Sì, Mimì e Iride incarnano due donne in cerca di libertà: una attraverso l’amicizia con Elisabeth e l’amore clandestino, l’altra attraverso il confronto con la propria genealogia e la scelta di restare o partire. Sono entrambe alla ricerca di uno spazio in cui potersi esprimere, di una voce che non sia il riflesso delle aspettative altrui, ma manifestazione autentica di sé. C’è un rapporto molto forte tra Tata e Iride nel presente e tra Mimì ed Elisabeth nel passato, e ambedue lavorano per liberare le donne attraverso i segreti. Io credo moltissimo nei rapporti femminili, credo nell’amicizia tra donne e nella forza delle donne per superare i problemi».

Sono donne forti ma silenziose. In Mimì e Iride quanto c’è della sua esperienza o della sua genealogia femminile?

«Tantissimo. Noi siamo i personaggi che scriviamo. Ognuno attinge al proprio patrimonio. C’è tanto delle donne che mi hanno circondato e di cui ho sentito parlare. Il silenzio in Sardegna è la vera unica lingua. Il silenzio parla, come scriveva Michela Murgia».

Il brigante Emanuele incarna l’amore proibito, ma anche la ribellione. L’amore nel romanzo è più un rifugio o un atto politico?

«Forse è proprio un atto politico. Non tanto nel senso ideologico, ma perché diventa qualcosa per cui si lotta È ribellione contro ciò che opprime, contro i ruoli imposti. L’amore in questo caso è scelta, coraggio, presa di posizione».

La Sardegna che lei racconta è quasi mitologica. È una terra che trattiene, che consola o che libera?

«Trattiene ma anche libera. Non consola: è aspra».

In tempi di intelligenza artificiale e smaterializzazione dei sentimenti, lei ha scelto invece memoria, lentezza e spiritualità, dando voce a donne e a luoghi minori che contengono verità universali. Una scelta etica?

«Sì, è stata una scelta etica, ma prima ancora una necessità personale. In un’epoca dominata dalla velocità e dall’intelligenza artificiale, sentivo il bisogno di rallentare, di tornare alla memoria, all’ascolto del tempo lungo. È una forma di ricerca libera, che non si piega all’efficienza ma alla verità interiore».

Tra lutti collettivi e piccoli riti il romanzo fa convivere morte e rinascita. Un messaggio potente in questi anni post pandemici…

«Era proprio il messaggio che volevo trasmettere. La morte non è la fine della vita, ma parte di un ciclo più ampio che comprende anche la rinascita. Dopo l’esperienza del Covid, sentivo il bisogno di ricordarlo. In questo la religione ha sempre avuto un ruolo fondamentale: quello di dare senso, forza e speranza anche nei momenti più bui».