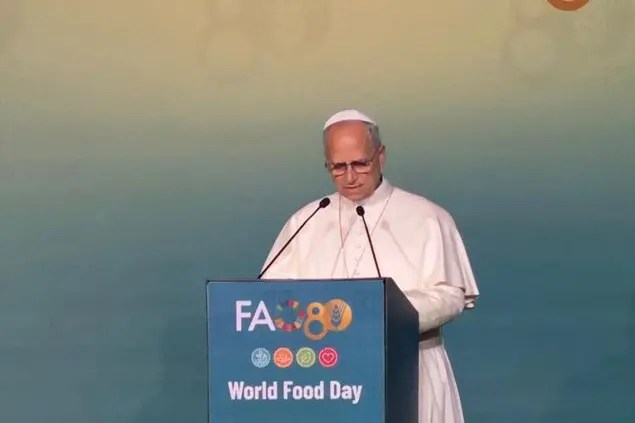

PHOTO

In spagnolo e in inglese per farsi comprendere dal maggior numero di persone. Papa Leone arriva alla Fao, per celebrare gli 80 anni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. E non manca di sottolineare quanto oggi la fame sia usata anche come arma di guerra. La «sconfitta della fame è un prerequisito per la pace», aveva detto il direttore generale, il cinese Qu «La fame è sia la causa che la conseguenza della povertà per sconfiggere la quale vanno adottate soluzioni lungimiranti». La Fao, ricorda Qu, «è nata dalla guerra, dalla distruzione e dalla convinzione che bisogna lavorare insieme per lasciare un mondo migliore ai nostri figli e nipoti. Sappiamo che il mondo produce cibo sufficiente per tutti, ma l’accessibilità non è uguale per tutti»

E se pure in questi 80 anni si sono fatti molti passi in avanti per eradicare la fame resta ancora molto da fare. Innanzitutto lavorando per la pace, come sottolinea papa Leone nel suo intervento. «Il cuore del Papa, che non appartiene a sé stesso ma alla Chiesa, e, in un certo senso, a tutta l’umanità, mantiene viva la fiducia che, se si sconfiggerà la fame, la pace sarà il terreno fertile dal quale nascerà il bene comune di tutte le nazioni», dice prendendo la parola.

E chiarisce subito che «a ottant’anni dall’istituzione della FAO, la nostra coscienza deve interpellarci ancora una volta di fronte al dramma - sempre attuale - della fame e della malnutrizione. Porre fine a questi mali non spetta solo a imprenditori, funzionari o responsabili politici. È un problema alla cui soluzione tutti dobbiamo contribuire: agenzie internazionali, governi, istituzioni pubbliche, Ong, entità accademiche e società civile, senza dimenticare ogni persona in particolare, che deve vedere nella sofferenza altrui qualcosa di suo. Chi patisce la fame non è un estraneo. È mio fratello e devo aiutarlo senza indugio».

Vanno mobilitate tutte le energie, agire in spirito di solidarietà «affinché nel mondo a nessuno manchi il cibo necessario, sia in quantità sia in qualità. In tal modo, si porrà fine a una situazione che nega la dignità umana, compromette lo sviluppo auspicabile, costringe ingiustamente moltitudini di persone ad abbandonare le proprie case e ostacola l’intesa tra i popoli». Loda gli obiettivi dell’agenda 2030 ce si pone come obiettivo quello della Fame Zero. Obiettivo «possibile solo se ci sarà una volontà reale di farlo, e non soltanto dichiarazioni solenni. Proprio per questo, con rinnovata urgenza, oggi siamo chiamati a rispondere a una domanda fondamentale: a che punto siamo nell’azione contro la piaga della fame che continua a flagellare atrocemente una parte importante dell’umanità?».

Snocciola i dati, parla di quelle 673milioni di persone che, nel mondo, «vanno a dormire senza mangiare», di quei 2.300 milioni che «non possono permettersi un’alimentazione adeguata dal punto di vista nutrizionale» per dire che non sono mere statistiche: «dietro ognuno di questi numeri c’è una vita spezzata, una comunità vulnerabile; ci sono madri che non possono nutrire i propri figli. Forse il dato più toccante è quello dei bambini che soffrono di malnutrizione, con le conseguenti malattie e il ritardo nello sviluppo motorio e cognitivo. Non è un caso, bensì il segno evidente di una insensibilità imperante, di un’economia senz’anima, di un modello di sviluppo discutibile e di un sistema di distribuzione delle risorse ingiusto e insostenibile. In un tempo in cui la scienza ha prolungato la speranza di vita, la tecnologia ha avvicinato continenti e la conoscenza ha aperto orizzonti un tempo inimmaginabili, permettere che milioni di esseri umani vivano - e muoiano - vittime della fame è un fallimento collettivo, un’aberrazione etica, una colpa storica».

Condanna «l’uso del cibo come arma da guerra» che contraddice «tutta l’opera di sensibilizzazione portata avanti dalla FAO in questi otto decenni. Sembra allontanarsi sempre più quel consenso espresso dagli Stati che considera un crimine di guerra la fame deliberata, come pure l’impedire intenzionalmente l’accesso al cibo a comunità o interi popoli. Il diritto internazionale umanitario vieta senza eccezioni di attaccare civili e beni essenziali per la sopravvivenza delle popolazioni. Qualche anno fa, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato all’unanimità questa pratica, riconoscendo il nesso esistente tra conflitti armati e insicurezza alimentare, e stigmatizzando l’uso della fame inflitta ai civili come metodo di guerra».

Leone constata che «tutto ciò sembra essere stato dimenticato, poiché, con dolore, siamo testimoni dell’uso continuo di questa crudele strategia che condanna uomini, donne e bambini alla fame negando loro il diritto più elementare: il diritto alla vita. Tuttavia, il silenzio di quanti muoiono di fame grida nella coscienza di tutti, anche se spesso ignorato, messo a tacere o distorto. Non possiamo continuare così, poiché la fame non è il destino dell’uomo ma la sua rovina. Rafforziamo, quindi, il nostro entusiasmo per porre rimedio a questo scandalo! Non fermiamoci pensando che la fame è solo un problema da risolvere. È molto di più. È un grido che sale al cielo e che esige la rapida risposta di ogni nazione, di ogni organismo internazionale, di ogni istanza regionale, locale o privata. Nessuno può restare al margine della strenua lotta contro la fame. È una battaglia di tutti».

Nel suo lungo discorso il Pontefice parla anche dell’intollerabile spreco alimentare «mentre moltitudini di persone si affannano per trovare nella spazzatura qualcosa da mettere in bocca». Occorre mettere «subito fine alle guerre che distruggono i campi prima ancora delle città, arrivando persino a scene indegne della condizione umana, dove la vita delle persone, e in particolare quella dei bambini, invece di essere custodita, si spegne mentre questi, ridotti pelle e ossa, vanno alla ricerca di cibo? Contemplando l’attuale panorama mondiale, così doloroso e desolante a causa dei conflitti che lo affliggono, si ha l’impressione che siamo diventati testimoni abulici di una violenza lacerante, quando, in realtà, le tragedie umanitarie ben note a tutti dovrebbero spronarci a essere artigiani di pace, muniti del balsamo curativo che richiedono le ferite aperte nel cuore stesso dell’umanità». Parla di «spettacoli macabri» ai quali continuiamo ad assistere, delle «tante e tanto laceranti arbitrarietà che segnano negativamente la famiglia umana» e si chiede come possano «i responsabili politici e sociali continuare a essere polarizzati, sprecando tempo e risorse in discussioni inutili e virulente, mentre coloro che dovrebbero servire continuano a essere dimenticati e strumentalizzati per interessi di parte? Non possiamo limitarci a proclamare valori. Dobbiamo incarnarli. Gli slogan non fanno uscire dalla miseria». Bisogna combattere il «pragmatismo dominante che sostituisce la persona con il beneficio. Non basta invocare la solidarietà: dobbiamo garantire la sicurezza alimentare, l’accesso alle risorse e lo sviluppo rurale sostenibile».

Riparte dal motto scelto per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione: “Mano nella mano per un’alimentazione e un futuro migliori”. E sottolinea che «in un momento storico segnato da profonde divisioni e contraddizioni, sentirsi uniti dal vincolo della collaborazione non è soltanto un bell’ideale, ma anche un deciso appello all’azione. Non dobbiamo accontentarci di riempire i muri di grandi e vistosi manifesti. È giunta l’ora di assumere un rinnovato impegno, che incida positivamente sulla vita di quanti hanno lo stomaco vuoto e si aspettano da noi gesti concreti che li sollevino dalla loro prostrazione. Tale obiettivo può essere raggiunto solo mediante la convergenza di politiche efficaci e l’attuazione coordinata e sinergica degli interventi».

Loda il ruolo delle donne, silenziose architette della sopravvivenza, custodi metodiche del creato. E, «senza mezzi termini» sottolinea «l’importanza del multilateralismo di fronte a tentazioni nocive che tendono a ergersi come autocratiche in un mondo multipolare e sempre più interconnesso. Diviene pertanto più che mai necessario ripensare con audacia le modalità della cooperazione internazionale. Non si tratta soltanto di individuare strategie o di fare diagnosi dettagliate. Ciò che i Paesi più poveri attendono con speranza è che si ascolti la loro voce senza filtri, che si conoscano realmente le loro carenze e si offra loro un’opportunità, di modo che siano tenuti presenti al momento di risolvere i loro veri problemi, senza imporre loro soluzioni fabbricate in uffici lontani, in riunioni dominate da ideologie che spesso ignorano culture ancestrali, tradizioni religiose o usanze profondamente radicate nella saggezza degli anziani».

Dobbiamo riesaminare «i nostri stili di vita, le nostre priorità e il nostro modo di vivere nel mondo di oggi in generale. Per questo stesso motivo, desidero richiamare l’attenzione di questo forum internazionale sulle moltitudini che non hanno accesso all’acqua potabile, al cibo, alle cure mediche essenziali, a un alloggio decente, all’istruzione di base o a un lavoro dignitoso, affinché possiamo condividere il dolore di coloro che si nutrono solo di disperazione, lacrime e miseria». Leone parla esplicitamente di «tutti coloro che sono condannati alla morte e alla sofferenza in Ucraina, Gaza, Haiti, Afghanistan, Mali, Repubblica Centrafricana, Yemen e Sud Sudan, per citare solo alcuni dei luoghi del pianeta in cui la povertà è diventata il pane quotidiano di tanti nostri fratelli e sorelle» e sottolinea che «la comunità internazionale non può voltarsi dall’altra parte. Dobbiamo fare nostro il loro dolore. Non possiamo aspirare a una vita sociale più giusta se non siamo disposti a liberarci dall’apatia che giustifica la fame come fosse una musica di sottofondo alla quale ci siamo abituati, un problema irrisolvibile o semplicemente una responsabilità altrui. Non possiamo chiedere agli altri di agire se noi stessi non rispettiamo i nostri impegni. Con la nostra omissione diventiamo complici della promozione dell’ingiustizia. Non possiamo sperare in un mondo migliore, in un futuro luminoso e pacifico, se non siamo disposti a condividere ciò che noi stessi abbiamo ricevuto. Solo allora potremo affermare — con verità e coraggio — che nessuno è stato lasciato indietro».

Le sfide sono immense, ma il Papa assicura l’impegno anche « della Santa Sede e delle istituzioni della Chiesa cattolica, pronte a uscire e a servire i più poveri e i più svantaggiati in tutto il mondo». Sapendo anche che «la fame ha molti nomi e grava sull’intera famiglia umana. Ogni persona umana ha fame non solo di pane, ma anche di tutto ciò che le consente di maturare e di crescere verso quella felicità per la quale siamo stati tutti creati. Esiste una fame di fede, di speranza e di amore che deve essere incanalata nella risposta globale che siamo chiamati a dare insieme».