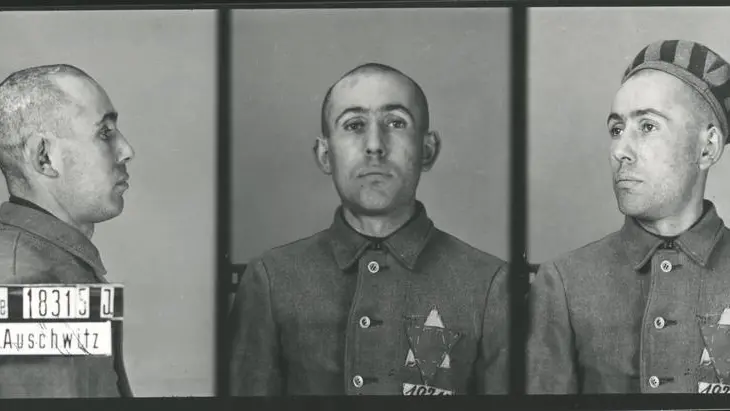

PHOTO

Un gruppo di ebrei deportati dal Ghetto di Varsavia nell'aprile 1943.

Nel suo ultimo brillante saggio Tutta un’altra guerra, pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri, lo storico tedesco di origine ebraica Dan Diner, uno dei massimi studiosi dell’Olocausto, docente all’Università di Leipzig, in Sassonia, e all’Università ebraica di Gerusalemme, dimostra come tra il 1935 e il 1942 la Seconda Guerra Mondiale fosse vissuta in modi radicalmente diversi nell’Europa dello Sterminio e nella Palestina ebraica, dove prevaleva una logica strategica e coloniale, orientata verso il “dopo”. Uno sfasamento temporale che ancora oggi, a 80 anni di distanza, riguarda anche la comprensione della Shoah.

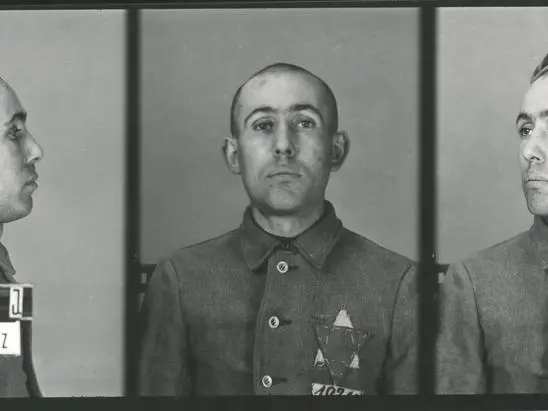

Lo storico Dan Diner

Professor Diner, ha scritto ampiamente sulla relazione tra il tempo storico e la memoria. La memoria pubblica dell’Olocausto sta diventando più rituale che conoscenza?

«Si tratta probabilmente di una combinazione di ritualizzazione e comprensione. O meglio: di un’intuizione largamente condivisa secondo cui l’evento dell’Olocausto dovette essere qualcosa di straordinario. Ma lei non ha torto: oggi sembra prevalere l’elemento rituale, un gesto puramente formale, capace di suscitare una sorta di stanchezza mentale, persino di rigetto. Se si chiede spiegazione, non si sa più bene perché a questo evento dovrebbe spettare un grado particolare di orrore e di lutto».

Ha spesso descritto la Shoah come un evento che rompe la linearità della storia. In che senso l’Olocausto rappresenta una rottura irreversibile nella modernità occidentale?

«Negli anni '80 ho definito l'Olocausto come “rottura di civiltà”. Con questa espressione intendevo dire che si tratta di un evento che supera la nostra comprensione antropologica del crimine. E ciò non solo perché quanto accadde si configurò come una mera eliminazione, più precisamente come una distruzione fine a se stessa, una distruzione per la distruzione, al di là di conflitto e guerra – seppure all’ombra di quest’ultima –, ma perché vennero infrante categorie fondamentali di razionalità e di autoconservazione: l’autoconservazione degli stessi perpetratori, i nazisti».

E infatti, come ricorda nel suo saggio “Raccontare il Novecento” (Garzanti) l’esercito tedesco In Grecia preferì abbandonare i mezzi corazzati a disposizione pur di non abbandonare durante la ritirata qualche centinaio di ebrei ellenici da portare nei lager. Un atteggiamento che va contro persino l’istinto di autoconservazione.

«Fu così smentita l’idea che i nazisti si lasciassero guidare da criteri di azione razionale nel voler vincere la guerra. Oppure consideriamo il lavoro imposto agli ebrei nei ghetti: non serviva alla creazione di valore, ma doveva produrre una parvenza di finalità. Serviva a ingannare le persone attraverso la logica del lavoro, dell’”Arbeit macht frei” che campeggiava sulla cancellata di Auschwitz, cioè facendo credere di essere necessari, a mantenerle docili, per condurle tanto più facilmente verso la morte di annientamento loro riservata. È qui che la ragione si spezza. Chi voglia comprendere la contraddizione che lì si manifestò, dovrebbe confrontarsi con i dilemmi dei «Consigli ebraici» – i rappresentanti degli ebrei nei ghetti, imposti con la forza dai nazisti».

Quei rappresentanti che nelle accuse di Hannah Arendt collaborarono inconsapevolmente con i nazisti nel garantire un flusso ordinato nelle deportazioni…

«Quando, diradata la nebbia dell’inganno, compresero ciò che stava accadendo, in realtà a loro non rimaneva che il suicidio».

Ha ancora senso oggi parlare di “unicità” del genocidio della Shoah, o questo concetto rischia di trasformarsi in un dogma che impedisce il confronto storico?

«Con il concetto di genocidio esiste un problema. In realtà sono più problemi: storici, concettuali e morali; e, se seguiamo il dibattito attuale nel contesto della guerra di Gaza, anche politico-teologici. Storicamente, il concetto di genocidio fu un compromesso. Il giurista ebreo-polacco Raphael Lemkin lo coniò durante la Seconda guerra mondiale di fronte agli eventi in corso, soprattutto di fronte a ciò che più tardi sarebbe stato chiamato “Olocausto” – quella distruzione fine a se stessa, al di là del conflitto. E se vogliamo continuare a usare il termine «genocidio» coniato da Lemkin allora la cosiddetta «soluzione finale della questione ebraica» messa in atto dai nazisti fu un genocidio assoluto. Tuttavia Lemkin, in quanto polacco, dovette includere nel suo concetto di genocidio anche altri crimini di massa commessi nel corso della guerra. Così assunse come paradigma storico del genocidio il «Generalplan Ost» nazista-tedesco, cioè il progetto di una cosiddetta «bonifica etnica» delle popolazioni slave. Secondo questo piano, un terzo di queste popolazioni doveva essere annientato; un altro terzo ridotto in schiavitù; e un ultimo terzo, composto da bambini, doveva essere «germanizzato», qualora ritenuto «razzialmente valido». Ma fu l’Olocausto degli ebrei europei a fornire alla Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio l’impulso decisivo per la codificazione giuridica internazionale del crimine di genocidio».

Hitler pare essersi ispirato al genocidio armeno, citato nel Mein Kampf…

«Il genocidio degli armeni del 1915 entrò nella memoria universale ancora come “massacro”. Solo più tardi, in un recupero storico a posteriori, gli venne attribuita la qualificazione negativa di genocidio.

Cosa si perde - storicamente e moralmente - quando l'Olocausto viene assimilato ad altri genocidi senza distinzione? In Italia, ad esempio, questo viene spesso fatto strumentalmente (soprattutto da parte dei partiti di destra) con le foibe, che sono una tragedia assolutamente incomparabile, se non altro per il numero di vittime.

«Come detto: di fronte all’Olocausto, la definizione di «genocidio» nell’ambito della Convenzione ONU mirava anche a sanzionare altri crimini di massa, anche quelli che, nel confronto empirico con l’Olocausto, presentavano un’intensità e un’estensione minori – e ciò giustamente».

Il recente film Norimberga, di James Vanderbilt, mostra che i carnefici nazisti dell'Olocausto erano persone comuni, non mostri.

«Bisogna considerare che il crimine della “soluzione finale” non aveva ancora rivelato pienamente la sua reale portata immediatamente dopo la guerra. Così, nel processo di Norimberga, ciò che più tardi sarebbe stato chiamato “Olocausto” non costituì un capo d’accusa specifico. L’Olocausto entrò negli spazi della memoria pubblica dell’Occidente e divenne un’icona della memoria solo dopo l’attenuarsi della Guerra fredda, negli anni Settanta, nel segno della distensione. Prima non vi era spazio emotivo per la memoria della «soluzione finale»: tale spazio era occupato da una paura costante dell’apocalisse nucleare. Non fu probabilmente un caso che la serie televisiva americana Holocaust poté esercitare, proprio alla fine degli anni Settanta – e soprattutto in Germania – un impatto di così dirompente sconvolgimento morale. Con ciò ebbe inizio una stagione di cultura della memoria che assegnò all’Olocausto un luogo privilegiato nella coscienza occidentale».

Sotto Netanyahu, la memoria della Shoah è diventata uno strumento politico. Chi critica semplicemente le azioni del suo governo, anche riguardo ai più brutali atti dell'esercito a Gaza, è immediatamente accusato di antisemitismo. Questo termine non è abusato dal regime israeliano?

«Non voglio usare giri di parole nel mio giudizio: il tipo di eccitazione che ha accompagnato il dibattito sull’azione israeliana nella guerra di Gaza, soprattutto la pressione morale esercitata ovunque per volerla qualificare a tutti i costi come genocidio – e non piuttosto come un insieme di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità – mi è apparso come l’eruzione di una risposta a lungo accumulata contro la memoria dell’Olocausto. In Occidente sembrava essersi fatta strada la stanchezza di continuare a piegarsi a una presunta «narrazione» ebraica che attribuisce all’Olocausto una sorta di unicità, ponendolo al di sopra di altre sofferenze. Dietro l’indignazione con cui l’intensità, criticabile e anzi condannabile, dell’azione militare israeliana a Gaza in risposta all’orrenda strage del 7 ottobre doveva essere denunciata come genocidio, sembra celarsi un impulso inconscio a pretendere una sorta di professione di fede. E la domanda agitata su quale confessione debba essere resa ci conduce direttamente sul terreno dei discorsi teologici: questioni di retta fede, di elezione e molto altro. Questi discorsi non sono apertamente religiosi, anche se si servono di forme teologiche; ma possono a pieno titolo essere definiti politico-teologici».

Al di là del dibattito semantico, com’è stato possibile che un popolo segnato dalla Shoah potesse reagire (in un modo del tutto legittimo e comprensibile) al 7 ottobre in modo così sproporzionato, riaccendendo accuse di antisemitismo?

«Nel contesto dell’Occidente come cristianità secolarizzata è quasi impossibile sottrarsi culturalmente al rapporto conflittuale tra «Antica» e «Nuova» Alleanza e ai relativi modelli discorsivi – ripeto, pur secolarizzati – , così come non si può prescindere dal significato di «Terra Santa» che sta dietro le denominazioni di «Israele» e «Palestina». Le posizioni assunte nel conflitto israelo-palestinese non sono libere da tutto ciò, anche se nulla hanno a che fare con la religione autentica. E ci si potrebbe chiedere se la sofferenza dei palestinesi attirerebbe un simile grado di attenzione compassionevole («Genocidio!») se non fosse causata da ebrei (israeliani), ma da altri. Tutto questo non significa sottrarsi a una presa di posizione chiara e di denuncia nel conflitto israelo-palestinese. Non si può ignorare il fatto che nel territorio compreso tra il Mediterraneo e il fiume Giordano due popoli vivono – e muoiono – in un conflitto apparentemente insolubile, e che entrambi, a torto o a ragione, rivendicano un diritto su quella terra. In linea di principio occorre garantire a entrambi un diritto collettivo all’esistenza. In concreto, questo significa aiutare finalmente gli arabi palestinesi a ottenere uno Stato accanto allo Stato di Israele, con l’aiuto arabo e internazionale e, auspicabilmente, anche con il consenso israeliano. Che al momento vi siano pochi elementi a favore di una simile prospettiva non la rende per questo utopica: di fatto, non esiste un’alternativa reale praticabile».