PHOTO

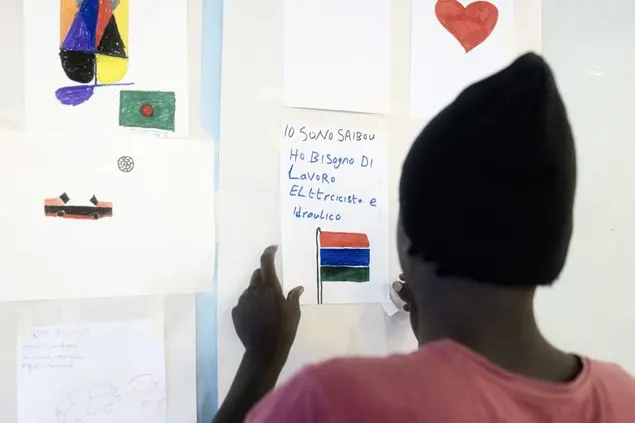

Hanno tredici, quattordici, diciassette anni. A volte meno, anche se dichiarano un’età più alta per paura di essere rimandati indietro. Camminano per mesi, attraversano frontiere invisibili, fuggono dai villaggi dove non c’è più scuola, né pane, né futuro. Li trovi nei racconti degli operatori delle ONG, negli sbarchi a Lampedusa, nelle case famiglia del Sud, nei centri delle grandi città. Sono i minori stranieri non accompagnati, figure quasi mitiche del nostro tempo: adolescenti che hanno visto più guerra, fame e violenza di quanto molti adulti sopporterebbero. Il 30 giugno 2025 erano 16.497 in Italia, l’87,5% maschi, in arrivo soprattutto da Egitto, Ucraina, Gambia, Tunisia e Guinea. Numeri che crescono e che, più dei numeri, raccontano una ferita collettiva.

«Le sfide sono sempre più grandi – spiega a Famiglia Cristiana Chiara Cardoletti, rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino – perché aumenta il numero di ragazzi che si mettono in cammino e aumenta soprattutto la quota di minori sotto i 14 anni. Sono bambini e preadolescenti che arrivano con “grandissime ferite nel corpo e nel cuore”. Basta guardarli negli occhi per capire da dove vengono». Non portano bagagli, spesso solo un telefono scarico o una foto stropicciata del fratello, della madre, di una casa che forse non c’è più.

Negli stessi primi sei mesi dell’anno, 2.572 di loro sono scomparsi dai centri di accoglienza. Scomparsi significa che una mattina il loro letto è vuoto, lo zainetto non c’è più, e nessuno sa dove siano andati. «Non credo che tutti questi ragazzi lascino i centri per cercare familiari in Europa – chiarisce Cardoletti –. Molti vengono spinti dai trafficanti verso le grandi città italiane, dove finiscono nell’edilizia abusiva, nel mercato nero o, nei casi peggiori, nello sfruttamento sessuale. Non spariscono: ricompaiono altrove, in condizioni molto più rischiose». È una verità dura da accettare, ma necessaria per comprendere la dimensione del fenomeno.

L’Italia possiede un sistema di prima e seconda accoglienza che, sulla carta, dovrebbe offrire servizi di mediazione, accompagnamento scolastico, orientamento e formazione professionale. Nella realtà, la geografia dell’accoglienza assomiglia a un arcipelago irregolare: centri virtuosi, capaci di costruire percorsi di integrazione solidi, convivono accanto a strutture impreparate, sovraccariche, talvolta prive persino di mediatori culturali. «Ci sono realtà eccellenti, dove i ragazzi riescono davvero a immaginare un futuro in Italia – racconta Cardoletti –. Ma ci sono anche molti centri che non offrono servizi adeguati. E quando un minore non vede prospettive, se ne va. È umano: a sedici anni, se non intravedi nulla per te, provi a cercarlo altrove».

Da questa consapevolezza nasce il nuovo progetto “Enhancing Reception and Protection Services for Unaccompanied Children in Italy”, promosso da Ministero dell’Interno, Svizzera e UNHCR, attivo in Lombardia, Puglia, Basilicata e Campania. Regioni scelte non solo per l’alto numero di arrivi, ma per la complessità del fenomeno sul territorio: porti, centri di transito, grandi città, aree rurali dove l’accoglienza è lasciata alla buona volontà di pochi. «L’obiettivo è creare modelli virtuosi e replicabili – sottolinea Cardoletti –. Luoghi dove ogni minore sia seguito con un percorso individuale, scolastico o professionale, e dove non venga percepito come un numero da gestire ma come un ragazzo da accompagnare».

Lo scopo è anche armonizzare i servizi. In Italia, infatti, mancano standard uniformi: la qualità dell’accoglienza cambia da provincia a provincia, da centro a centro. Il progetto punta a ridurre queste fratture, affiancando UNHCR e Save the Children agli operatori locali. Quest’ultima, in particolare, lavora sui ragazzi attraverso attività ricreative, colloqui psicosociali, momenti di ascolto. «Attraverso il gioco e lo scambio informale capiamo la loro età reale, il percorso che hanno fatto, le loro paure – dice Cardoletti –. Da lì inizia il vero lavoro di protezione».

La formazione degli operatori è un altro punto critico. Chi lavora nei centri si trova spesso a gestire traumi profondi, lingue sconosciute, paure radicate. «La formazione è fondamentale, ma le risorse non sono infinite – ammette Cardoletti –. Gli operatori devono sapere come parla un tredicenne che ha attraversato una guerra, come si comporta un ragazzo vittima di tratta, come si accompagna un minore che non ha mai avuto un adulto affidabile nella propria vita».

Sul loro percorso pesa anche la pressione delle famiglie rimaste nel Paese d’origine. Non pochi minori vengono mandati in Europa con l’aspettativa, spesso irrealistica, di trovare subito un lavoro e inviare denaro a casa. «C’è una grandissima pressione su questi ragazzi – osserva Cardoletti –. E i trafficanti sfruttano esattamente questa vulnerabilità. Gli promettono lavori che non esistono, oppure li avviano in circuiti illegali da cui è difficilissimo uscire».

A rendere tutto più complesso c’è la posizione dell’Europa. Molti Paesi chiedono all’Italia di trattenere e gestire le presenze, criticano i nostri limiti, ma pochi si assumono una responsabilità condivisa. «La Svizzera rappresenta un esempio positivo – dice Cardoletti –. Non si limita a giudicare: collabora, sostiene, partecipa. E questo fa la differenza, perché gestire un tredicenne italiano è difficile; gestire un tredicenne che arriva da solo dall’altra parte del Mediterraneo è una responsabilità che non può essere lasciata solo al Paese di arrivo».

L’allarme cresce soprattutto nelle città, dove il tema dei minori soli è diventato una delle principali preoccupazioni delle amministrazioni. «Le municipalità italiane sono molto preoccupate – conferma Cardoletti –. Ed è per questo che è nata la rete delle città metropolitane e la Carta per l’Integrazione, un luogo dove condividere pratiche, dati, paure e soluzioni. Insieme ad ANCI stiamo costruendo un metodo, perché nessuna città deve sentirsi sola».

Il 20 novembre, Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, rischia spesso di diventare un rituale retorico. Quest’anno, però, la presenza di questi ragazzi ci obbliga a un cambio di sguardo. «I minori non accompagnati non sono un problema da cui proteggersi – afferma Cardoletti –. Sono ragazzi che hanno bisogno d’aiuto. Investire nella loro protezione è un beneficio per tutti: per loro, per noi, per le nostre città». E aggiunge un ammonimento: «Ignorarli non li fa sparire. Li rende solo più vulnerabili alle reti criminali».

La domanda finale è la più semplice e la più difficile: costruire un futuro per questi ragazzi è possibile? «Sì, è possibile– risponde Cardoletti –. Ma serve che tutti, istituzioni e cittadini, si rimbocchino le maniche. Perché ogni minore che arriva porta un sogno. E non c’è niente di più umano del tentare di realizzarlo».